En suivant l'Evangile de Jean

Michel Jondot

La tragédie du Vendredi-Saint

(Jean 18,1 – 19,42)" Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais " (Pascal). La condition humaine est tragique : Dieu en Jésus l'a partagée ("Ecce homo"). Mais, en sa mort, le dernier acte, loin d'être tragique, fait entrer dans une vie nouvelle, celle du Royaume.

Pour accéder au texte de l'Evangile selon Saint Jean, on peut aller sur le site " Bible pour la liturgie " mais il est préférable de lire le texte dans la Bible de Jérusalem ou dans le Nouveau Testament d'Osty et Trinquet.

Approche du texte de Saint Jean

Voici une histoire qui commence un soir, à Jérusalem, dans un jardin, « de l’autre côté du Cédron ». Elle se termine en plein jour, le lendemain, encore dans « un jardin (où se trouvait) un tombeau neuf dans lequel personne encore n’avait été mis » (18,1). Le temps court à travers le récit. On ne voit pas clair au début : on vient « avec des lanternes et des torches » (18,3) pour conduire Jésus chez Anne, au Palais de Caïphe, le Grand prêtre. La nuit s’y prolonge jusqu’au moment qui précède l’aurore : « un coq chanta » (18,27). Il fait jour le lendemain lorsque, de là, on transfère Jésus au Prétoire, près de Pilate, le gouverneur romain : « C’était le matin » (18,28). « Vers la sixième heure » (19,13), c’est-à-dire en plein midi, on présente à la foule celui qui n’est pas encore condamné : « Voici l’homme. » Chez Caïphe, il avait dit qu’il avait toujours parlé en plein jour. Il fait jour encore lorsque Jésus est exposé aux regards de la foule, sur la croix, là où l’on peut lire sans difficultés les mots que le gouverneur a fait afficher (« Jésus le Nazaréen le roi des Juifs ») ; Jean et Marie sont là et il fait clair encore : « Celui qui a vu en rend témoignage » (18,37). On peut même se parler : « Jésus dit à sa mère…puis il dit au disciple » (19,26-27). Lorsqu’il meurt et lorsqu’on l’ensevelit, le soir n’est pas venu, puisqu’il fallait que tout soit terminé avant l’heure du sabbat (19,31).

Le texte est une suite de violences qui se succèdent d’un bout à l’autre. Au départ, elle est dans le camp de Jésus et la parole de ce dernier la jugule : « Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur du Grand-Prêtre et lui trancha l’oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus. Jésus dit à Pierre : rentre le glaive dans le fourreau » (18,11). A la dernière page, la violence qu’il avait écartée se retourne contre lui : « Un des soldats, de sa lance, lui perça le côté » (19,34). Ce retournement se produit tout au fil de l’histoire et va croissant. Voilà Jésus chez le Grand Prêtre : « Un des gardes qui se trouvaient là, lui donna une gifle » (18,22). Il est encore giflé chez Pilate et les gifles s’accompagnent de coups. Pire, on le ridiculise : « Pilate le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec les épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d’un manteau de pourpre ; et ils s’avançaient vers lui et disaient ‘Salut roi des Juifs !’ Et ils lui donnaient des coups. » Voilà alors Jésus sur le chemin où, portant sa croix au sortir du procès (19,17), il marche vers la crucifixion (19,18) pour aboutir au coup de grâce du soldat (19,34).

Parallèlement à cette sorte de transformation qui le prive d’autonomie, se produit un mécanisme qui fait de lui un pur objet. Ce processus s’amorce dès le début : Jésus est encore debout dans le jardin quand on le ficelle : « La cohorte, le tribun et les gardes prirent Jésus et le lièrent » (18,12). Il est encore ligoté, à la fin du récit, lorsqu’on le descend de la croix pour l’ensevelir : « Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linges… » (19,40). Dans l’entre-deux, il passe de main en main comme un paquet que l’on ramasse. Cohorte, tribuns et gardes sont le premiers à le « prendre » (18,12). Le même mot désigne les réactions de Pilate au milieu de son interrogatoire : « Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller » (19,1). Lorsque le jugement est terminé le gouverneur livre l’accusé aux mains des Grands Prêtres : « Ils prirent donc Jésus » (19,16). Lorsque Jésus, sur la croix, est proche de la fin, lorsqu’il a déjà perdu pied, restent les vêtements qui l’enveloppaient ; on s’en empare : « Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements » (19,25). Et lorsque tout est fini, lorsque ses amis n’ont plus rien à attendre de lui, on n’a plus qu’à le ramasser lui-même : « Joseph d’Arimathie… demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps… Nicodème vint aussi… Ils prirent donc le corps et le lièrent de linges avec des aromates » (19,40).

Les mouvements des corps sont impressionnants. Ils commencent dès les premières lignes. Jésus s’en va, après son entretien avec ses disciples : avec eux il entre dans ce jardin de l’autre côté du Cédron. Judas et ses complices le rejoignent et mènent Jésus chez Anne ; Pierre et un autre disciple – Jean lui-même, sans doute – entrent et sortent. L’agitation est grande autour de Pilate ! Les Juifs refusent d’entrer et le gouverneur sort pour aller à leur rencontre ; par trois fois, il entre et il sort.Chez Pilate Jésus est pris dans une sorte de croisement entre le mouvement et l’inertie ; « Pilate sortit dehors et leur dit ‘Je vous l’amène… Jésus sortit donc dehors » (19,5). Il semble qu’avec le procès, le texte prenne un tournant. A l’issue du procès, en effet, l’agitation s’amenuise ; la sortie de Jésus portant sa croix est le dernier mouvement que l’on signale avant celui de la fin ; Joseph d’Arimathie et Nicodème « vinrent donc et prirent le corps » (19,38).

Un autre élément confirme cette impression de changement de régime. Tous les disciples sont présents dans le jardin « de l’autre côté du Cédron ». Ils ne sont plus que deux au procès chez le Grand Prêtre mais ils y tiennent une grande place. Celui qui refuse de se nommer, fait entrer Pierre dans le palais et le comportement de ce dernier face à la servante et aux quelques Juifs qui se chauffaient est assez développé. A partir du procès chez Pilate, tous disparaissent. Seul celui qui se veut anonyme revient à la fin du texte non avec Pierre mais avec Marie et deux autres femmes.« Voici l’homme »

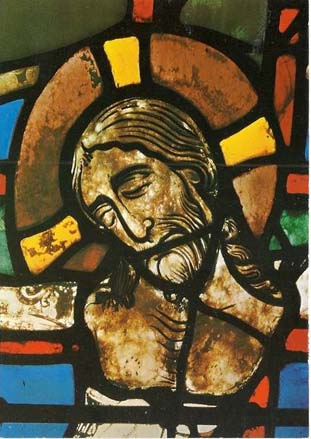

Au cœur de ce procès qui marque un tournant, un élément est mis en relief : le moment où les yeux de la foule sont tournés vers « la sainte Face ». Tous les fils que nous avons déroulés se croisent sur ce point. On est en pleine lumière : il est midi lorsqu’on l’expose à la foule. C’est aussi le moment où la description de la violence est la plus intense : flagellation, gifles, torture, humiliations. On s’agite autour de lui plus que jamais : Pilate entre et sort, on amène Jésus dehors et les amis sont loin.

Lors du procès chez Pilate, tout se noue. De même que le gouverneur va et vient, entre et sort, de même tergiverse-t-il dans les décisions à prendre. Une jonction impossible se noue autour de Pilate. Il a assez de sagesse pour reconnaître face à lui un innocent et assez de courage pour l’affirmer : « Il alla vers les Juifs et il leur dit : ‘je ne trouve en lui aucun motif de condamnation’ » (18, 38). Lorsque Jésus, le visage ravagé par la vulgaire brutalité des soldats, est montré à la foule, Pilate insiste, par deux fois : « Je ne trouve pas en lui de motif de condamnation » (19, 4 & 19, 6). Mais Pilate est coincé entre deux lois : celle des Romains et celle des Juifs. Curieuse loi que celle-ci. Elle empêche de pénétrer en certains lieux au nom d’une certaine pureté. Les Juifs « n’entrèrent pas dans le Prétoire pour ne pas se souiller » (18,28) ! Et pourtant la même loi qui respecte les rites condamne « le Juste des Justes » : « Nous avons une loi et d’après cette loi, il doit mourir. » Elle permet de libérer le brigand, Barrabas, mais elle conduit à la mort celui que le Romain considère comme innocent. En fin de compte on ne sait pas laquelle des deux lois l’emporte. Les Juifs semblent gagner mais c’est en prétendant se référer au pouvoir des Romains : « 'Nous n’avons d’autre loi que César’ Alors il le leur livra pour être crucifié. »

Ainsi la Passion met-elle en scène le drame de l’innocence. « Voici l’homme : Ecce homo. » L’homme en question n’est pas seulement Jésus mais l’homme universel aux prises avec la loi qui fait des coupables. La culture occidentale avait déjà mis en scène des innocents condamnés. Chez les Pères de l’Eglise, on a souvent vu en Prométhée une figure christique, prête à se sacrifier par amour des hommes. Le voici enchaîné à un rocher, dévoré par les aigles, châtié pour avoir communiqué les secrets qui permettent aux hommes de forger un univers civilisé. Le procès d’Antigone, lui aussi, semble apparaître en transparence derrière celui de Jésus. Comme ce dernier, elle est condamnée par les lois de Thèbes où règne Créon. Celui-ci l’enferme vivante dans une grotte jusqu’à ce qu’elle meure de faim. Sa faute ? « Je ne suis pas faite pour partager la haine mais l’amour » : en effet, elle transgresse un interdit en rendant au frère défunt qu’elle aimait les hommages qui lui étaient dus.« Voici votre roi »

Antigone et Prométhée sont des figures que la tragédie grecque avait déjà forgées et que Jésus semble reproduire.

Le procès de Jésus ressemble à une tragédie classique. Le 17ème siècle français en a fait la théorie. Le récit des événements mis en scène doit respecter trois règles : unité de lieu, unité de temps, unité d’action. Les événements de la Passion se déroulent dans la seule ville de Jérusalem ; la mention du jardin, au début comme à la fin de l’histoire, souligne l’unité du décor. L’unité de temps contraint le narrateur à ne pas dépasser vingt-quatre heures ; ici elle commence, on l’a vu, au début d’une nuit pour s’achever le lendemain avant le début du sabbat.

Reste l’unité d’action. Une retour sur la lecture du texte la fait découvrir. Il se trouve – est-ce un hasard ? - que comme dans les pièces de Corneille et Racine, la Passion nous est rapportée par Jean en cinq actes. On les a déjà repérés. La fin de chaque ensemble, un peu comme le rideau qui se ferme, se reconnaît à la reprise d’une même formule . « La cohorte, le tribun et les Juifs prirent Jésus et le lièrent ; (18,12). « Alors Pilate prit Jésus… » (19,1); « Ils prirent donc Jésus… » (19,17); « Ils prirent ses vêtements » (19,23). « Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent » (19,40). On nous présente l’arrestation de Jésus dans un jardin (18,1-12). Arrive ensuite l’interrogatoire, chez Caïphe et chez Pilate (18,13–19). La suite du procès amorcé chez le Gouverneur, après les tergiversations qu’on a soulignées, se conclut par une condamnation (19,2–19,17). Une fois la peine exécutée (19,17–23), l’inhumation s’ensuit (19,24–40). Arrestation, interrogatoire, condamnation, exécution, inhumation : tout s’enchaîne parfaitement.

La Passion de Jésus n’est-elle rien d’autre qu’une nouvelle figure d’un drame qu’on rencontre dans tous les siècles ? Ce serait oublier qui est cet innocent condamné. Tout au long de la narration, on est amené à s’interroger sur sa personnalité. Elle se précise en chacun de ces cinq actes. Aux premières lignes, il s’agit d’un individu comme un autre , semblable à n’importe qui. Les représentants des autorités juives et romaines s’assurent de son identité. On cherche à interpeller « Jésus le Nazaréen » (18,5). Ce nom est assez commun et la ville de Nazareth est bien connue. L’enquête fait apparaître ensuite, chez Caïphe, que l’accusé a une doctrine particulière sur laquelle on l’interroge sans qu’il accepte de répondre. Mais Jésus est plus disert face au Romain. Il ne refuse pas ses questions : « Tu es le roi des Juifs ? » (18,34) ; « Donc tu es roi ? » Sa royauté n’est pas reconnue par les Juifs mais elle l’est par Pilate ; celui-ci avait commencé par dire « Voici l’homme » ; il affirme ensuite (19,14) : « Voici votre roi. » Il insiste pour que ce titre soit inscrit sur la croix et il refuse d’écouter les exigences des Grands Prêtres : « N’écris pas Jésus roi des Juifs, mais Cet homme a dit : je suis le roi des juifs. Pilate répondit : ce que j’ai écrit, je l’ai écrit » (19,22). Sa royauté s’affirme dans le retirement de la vie, quand ne reste plus guère de lui qu’une poignée de vêtements que les soldats se partagent. Ce Nazaréen était fils de Marie ; non seulement il lâche la vie en manifestant sa royauté mais il lâche aussi l’appartenance qui le liait encore à celle qui l’avait engendré : « Jésus donc voyant sa mère… et près d’elle le disciple qu’il aimait dit à sa mère : Femme voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère » (19, 26-27).Le chemin de l’Espérance

On a pu dire que la tragédie manifestait une situation idéologique particulière. Elle apparaît en Grèce au moment où Platon affirme que le réel n’est pas dans l’histoire mais dans le monde des essences. Le philosophe peut le contempler mais il échappe au commun des mortels. Jusqu’à Platon, les formes littéraires pouvaient permettre la mise en scène de héros affrontés aux pires difficultés mais à travers des multiples épreuves ils réussissaient à atteindre leurs buts et à trouver le bonheur: « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ! » Ces épopées étaient possibles en des périodes où l’absolu, sous la forme des dieux, se manifestait dans toutes les circonstances de la vie ; elles deviennent impossibles lorsque l’absolu s’écarte dans le monde des idées. Les désirs sont absurdes lorsque le bonheur s’avère hors d’atteinte. Dans ces conditions les épopées disparaissent pour laisser place au héros tragique qui refuse toute compromission avec le monde et se mure dans la solitude et dans la mort, autrement dit dans le désespoir.

Une situation assez semblable se retrouve au 17ème siècle français. Le Dieu de Jésus, aux yeux des jansénistes, était, pour reprendre une expression de Pascal, un « Dieu caché ». Le salut n’était possible que pour quelques élus prédestinés par grâce ; il demeurait problématique pour le commun des chrétiens. Le personnage de Phèdre est assez révélateur à ce sujet. L’amour qui la porte vers Hippolyte est impossible et la conduit au suicide. Phèdre est « une chrétienne à qui la grâce a manqué ! »La tragédie de la Passion conduit-elle au désespoir ? En réalité, elle ouvre la porte à l’Espérance. On a pu repérer, au cœur du récit, l’importance du procès chez Pilate. A celui qui l’interroge sur son identité, Jésus affirme, au cœur même des menaces qui pèsent sur lui, un royaume qui n’est pas celui que les Juifs imaginent : « Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon Royaume n’est pas d’ici. » Où est-il ? La réponse est sur la croix, inscrite « en hébreu, en latin et en grec » (19,20). Le royaume de Jésus n’est pas d’ici mais il est rivé à ce monde ci. Au début de la Passion, à l’heure où l’on vient l’arrêter, en écartant le geste de Pierre qui risque de sombrer dans la violence, le Nazaréen affirme : « La coupe que m’a donnée mon Père, ne la boirai-je pas ! » (15,11). Lorsque l’épreuve atteint son comble, lorsque la coupe est vidée, lorsque tout est pratiquement achevé, Jésus dit « J’ai soif » (19,28). Quand, lisant l’ensemble de l’Evangile, on arrive à ce point, on songe bien sûr à la Samaritaine ; il est une façon de demander à boire qui est comme le jaillissement d’une source. La soif de Jésus, en effet, est symboliquement suivie d’un coup de lance en pleine poitrine : « il sortit aussitôt du sang et de l’eau. » Alors que le héros tragique se mure dans le désespoir, Jésus en appelle à la fois au Père qu’Il rejoint et au soldat qui « mit autour d’une branche d’hysope une éponge imbibée de vinaigre et l’approcha de sa bouche » (19,29). En cette jonction du soldat et du Père s’affirme la royauté de Jésus. Cette jonction entre l’appel au Père et l’appel à un proche manifeste son règne. Jean insiste pour souligner qu’il a bien vu ce dont il parle. Il a bien vu le croisement entre cette extrême détresse et la force du désir qui nous unit à Dieu en même temps qu’aux hommes. Ce croisement est l’acte de l’Esprit que Jésus transmet dans un dernier souffle : « Inclinant la tête, il remit l’Esprit » (19,30).

« Jésus est en agonie jusqu’à la fin du monde » (Pascal). Le drame qui fait des tragédies n’est pas difficile à reconnaître en notre temps. Chacun peut le diagnostiquer dans sa propre vie ou dans celle de son entourage. Quelle pitié quand le chômage atteint des proches ou lorsqu’un cancer menace leurs vies ! Que dire de notre pays, en cette veille d’élections ? Qui parmi les candidats est capable d’entendre la soif des millions de sans-abris ? Tragique est la situation de l’univers. Tandis que 1% des plus fortunés possèdes 46% du patrimoine mondial, la moitié des humains en est absolument écartée. On part à la recherche d’un peu de pain en s’engageant dans un véritable chemin de croix. Notre lecture nous conduit à adopter le regard de Jean : il n’a pas peur de regarder le visage du Nazaréen en face et, déceler que la soif du condamné manifeste le royaume de Dieu. La détresse humaine est le lieu d’un appel qu’il faut savoir entendre et auquel il faut répondre. Le roi revient. On le reconnaît partout où l’on entend ceux qui disent « J’ai faim, j’ai soif ».

Michel Jondot

Vitraux de la Passion, cathédrale de Chartres