Esprit classique, humeur baroque

Julien Lecomte

Évoquer le style baroque c’est avoir spontanément à l'esprit un art ornementé, expressif jusqu’à l’excès, à l’image des églises jésuites de la Rome du XVIIe siècle. Mais qui dit baroque dit aussi classique, jamais bien loin l’un de l’autre. Quels rapports entretiennent ces deux styles, et de quelles manières s’exprimèrent-ils dans la longue histoire conjointe de l’art et de l’Église ?

Pour tenter d’y répondre, nous nous appuierons tout d’abord sur la pensée originale du critique espagnol Eugenio d’Ors, exposée dans la première partie de cet article. Puis, afin d’illustrer cette théorie féconde, la seconde partie proposera d’examiner quelques exemples tirés de l’art ecclésial. Enfin, les catégories de classique et de baroque semblent dépasser désormais le seul cadre esthétique. Et si elles désignaient aussi des manières de vivre ?Première partie : au-delà de l’Histoire

Seconde partie : de l’esthétique à l’éthique

Le baroque des uns est-il le classique des autres ?

Le qualificatif baroque peut apparaître de nos jours comme galvaudé, usé jusqu’à la corde. Combien de fois est-il employé, pour tout, et surtout bien au-delà des seules catégories artistiques traditionnelles ? Si, il y a encore moins d’un siècle, le mot pouvait toujours évoquer le comble du mauvais goût et de la décadence aux yeux de certains esthètes, notre époque semble au contraire en abuser. Depuis une trentaine d’années, la musique baroque semble avoir supplanté celle dite classique chez certains mélomanes. Peut devenir baroque aussi bien une production artistique élitiste que l’esthétique d’un produit de masse. Ainsi, les histoires culturelles nationales semblent infuser de manière persistante dans le prêt-à-porter : la mode espagnole révèle un goût plus marqué pour un style qualifiable de baroque que la française, du seul fait des assortiments de couleurs et de motifs proposés. Dans cette même veine hispanique, les premiers films de Pedro Almodovar jouent à plein d’une esthétique baroque qu’on imaginerait moins aisément maniée dans le cinéma français. Baroque par-ci, baroque par-là, telle une forme de banalisation au fond, passant au-delà des goûts individuels. Comme l’exprime avec justesse Frédéric Dassas dans la conclusion de sa préface à l’ouvrage d’Eugenio d’Ors sur le baroque : « Est-il sûr que les œuvres ont encore besoin du baroque ? » (1)

Desigual, blouse asymétrique en soie et coton, pour femme - collection 2019. D’origine espagnole (Barcelone),

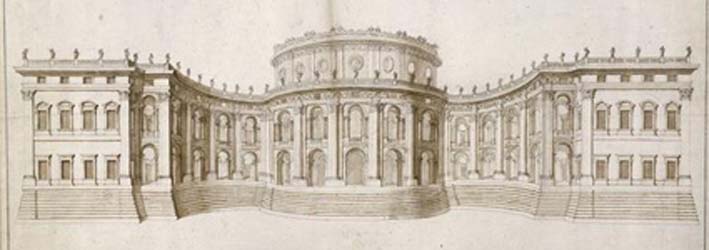

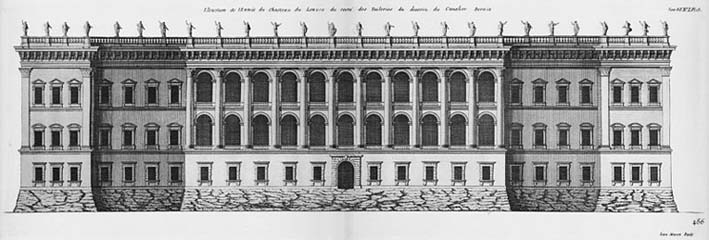

la marque de prêt-à-porter Desigual signifie par son nom « inégal, dépareillé » et joue d’une esthétique baroque (source : Desigual).Parler de baroque amène rapidement à rencontrer son antagoniste désigné : le classique. L’examen tant répété des différences entre les deux semblerait lui aussi ne présenter plus vraiment d’intérêt de nos jours. Cette différence stylistique, nous la retrouvons implicitement dans la mode lorsqu’une coupe de vêtement est définie comme classique. En anglais, ce terme de classic peut se voir remplacé par celui de regular fit, littéralement « coupe régulière », renvoyant fort justement à la notion de règle propre à définir l’esthétique classique. Et c’est toujours avec étonnement qu’on lira dans un ouvrage sur les jardins en Europe, dans une édition anglo-allemande, que le parc du château de Versailles est baroque (2). Il est vrai que le « siècle de Louis XIV », comme le nomma Voltaire, n’est pas aussi spontanément considéré comme celui de l’Âge classique chez nos proches voisins, où, au contraire, la même période historique est celle de l’Âge baroque. Mais bien malin qui saurait tracer une ligne séparatrice toujours claire entre les deux esthétiques. La Vocation de Saint-Matthieu du Caravage est-il finalement un tableau baroque ou classique ? Par ailleurs, comme toute conception critique, les catégories de baroque et de classique émergent toujours comme des a posteriori. Le Bernin aurait-il déclaré baroque la nature de son art ? Jean-Sébastien Bach revendiquait-il d’être un compositeur baroque ? De plus, si les grands artistes se définissent par une manière propre, ils peuvent aussi jouer sur une pluralité de styles ou de périodes personnelles. Le Bernin, de nouveau, fut appelé par le jeune Louis XIV pour remanier Le Louvre. Il réalisa en tout quatre projets, tous refusés, mais dont les contrastes formels sont nets. Le premier, tout en courbes, est baroque ; le second s’avère proche d’un dessin classique. Le Bernin, ici architecte, chercha à s’adapter au goût de son commanditaire. Mais le château de Versailles lui-même est-il autant classique que l’esprit français aime à s’en prévaloir ? Enfin, n’oublions jamais les phénomènes conjoints d’évolution du travail des artistes, du goût du public et de l’effet toujours un peu mystérieux du temps, qui fait accéder au statut de classique une esthétique jugée à son apparition comme farfelue, décadente voire scandaleuse, en un mot « baroque ». Revenons au cinéma de Pedro Almodovar : à partir du film Tout sur ma mère (1999), et surtout Parle avec elle (2002), les cinéphiles voient un tournant dans son œuvre, devenant alors plus maîtrisée. Pour autant, Almodovar ne quitte pas ses personnages de travestis, de toxicomanes, de prostitué(e)s, d’artistes fantasques et autres marginaux « baroques ». Mais ces deux films ou encore Volver (2006) et probablement son dernier Douleur et Gloire (2019) sont, comme le dit si bien l’expression, devenus désormais des classiques du cinéaste espagnol.

Le Bernin, premier et second projet (dit plan Marot) pour la façade est du Louvre – recueil du Louvre vers 1664-1665 (source : Réunion des Musées Nationaux)Difficultés de définition

Le mot de « baroque » proviendrait de barocco, terme par lequel les joailliers portugais désignaient une perle de forme irrégulière et non parfaitement sphérique. Rappelons que pour les Grecs anciens, la sphère était le symbole de la perfection universelle. La sphère déréglée que présente la perle barocco est donc déjà symbole d’imperfection, ou pire de déchéance dans les affres du monde terrestre. Mais, qui sait, cette sphère imparfaite de la perle baroque n’était peut-être pas déjà sans présenter un charme étrange ?

En histoire de l’art, la distinction académique entre classique et baroque attribue au premier la règle et au second le mouvement. Le classique est donc de nature mathématique, qu’il exprime au moyen de notions de juste proportion, d’équilibre et de rationalité. Du style classique émanent des idées de maîtrise, de tempérance et de savante simplicité. En un mot, la beauté classique est réglée, si ce n’est même régulée. Aristote en donne la définition : « La Beauté réside dans l’étendue et dans l’ordre. » Pour ses amateurs, le classique rassure quand le baroque déroute. Car ce dernier est quant à lui déréglé. Il joue sur l’ambiguïté, la surcharge, le déséquilibre. Le baroque rajoute quand le classique épure ; et quand le classique affirme, le baroque doute. A une ligne classique claire, le baroque répond par des contorsions. Certains historiens veulent voir dans le baroque une expression artistique qui se déploie dans les périodes où les certitudes se fissurent. Ainsi du jardin de Bomarzo en Italie, datant de la fin de la Renaissance, dénommé « Jardin des monstres », qui exprimerait dans cette visée la fin des utopies renaissantes et l’angoisse de lendemains plus aussi chantants.

« La porte de l’Ogre » dans les jardins de Bomarzo – Viterbe, Italie. Milieu ou fin XVIe s.

(Source : Roberto Fogliardi pour Wikipedia)Mais chercher à définir spécifiquement chacun des deux styles sur le registre d’une esthétique catégorielle est malaisé. D’abord parce que le sujet a été battu et rebattu. Mais plus encore est-ce probablement une impasse car la démarche mène inévitablement à des contradictions, reposant finalement sur les différences de goûts personnels, d’époque et de relativité du contexte, comme nous l’avons déjà dit plus haut.

Ce qui est en revanche beaucoup plus fécond, c’est de considérer le couple baroque / classique en soi, et non plus les deux séparément. Éviter cette approche ce serait aussi ignorer complètement l’importance des travaux critiques et historiques sur la question. Pour faire court, les spécialistes décrivent l’émergence de cette conception duale chez les historiens d’art de la sphère germanique, à la fin du XIXe siècle, qui furent les premiers à établir le lien entre baroque et classique. C’est l’historien d’art suisse Heinrich Wölfflin (1864-1945) qui a été sans doute le plus loin en concevant l’évolution des styles selon la dynamique articulant baroque et classique. Le baroque n’y est plus un avatar dégénéré mais bien un style fonctionnant en opposition avec le classique pour constituer le moteur de l’histoire des formes. Cependant, Wölfflin est l’illustre représentant d’une école de pensée esthétique qui est celle de l’histoire de l’art. Élaborée au XIXème siècle dans sa forme moderne, celle-ci entend globalement appliquer les principes de la discipline historique à la succession des œuvres d’art dans le temps. Elle procède ainsi par périodes, puis les nomme, mais ces dénominations, encore largement usitées de nos jours, restent cependant, nous l’avons dit, des classifications a posteriori.L’apport original d’Eugenio d’Ors

C’est alors qu’apparaît la pensée d’Eugenio d’Ors (3) sur le baroque, qu’il élaborera sur les deux ou trois premières décennies du XXe siècle et dont il ne déviera plus. L’originalité fondamentale de sa théorie du baroque est qu’il s’agit d’un type qui échappe à toute forme d’historicité, qu’elle soit linéaire ou cyclique. D’Ors manifeste alors clairement sa rupture avec l’histoire de l’art qu’il compare à l’anatomie ancienne. Celle-ci, explique-t-il, se contentait de nommer sommairement les parties du corps qui se trouvaient en continuité spatiale : tronc, abdomen, membres etc. La médecine moderne rompt avec la précédente quand elle se met à concevoir le corps humain comme un ensemble de systèmes : sanguin, nerveux etc. c’est-à-dire quand elle rompt avec la continuité au profit de la typologie organique. Ainsi, aux deux extrémités du corps, le cerveau et le pied par exemple, se trouvent des éléments appartenant au même type de fonction. Eugenio d’Ors file la métaphore biologique en se référant aux récentes découvertes de son temps sur les caractères génétiques, comme les lois de Mendel. En parallèle de la plasticité évolutive du génome se manifestent des caractères récessifs, permanence dans l’impermanence . L’auteur tourne donc définitivement le dos à l’histoire de l’art, sur son sujet du moins, qu’il accuse de s’être arrêtée à la continuité temporelle alors que le baroque y échappe selon lui, n’est que pure discontinuité (4).

Mais le critique espagnol souhaite alors désigner cet « éternel baroque » - comme le Romantisme a cherché un « éternel féminin » - sous d’autres termes que ceux de la biologie. Aussi, il va puiser dans une ancienne école philosophique dite d’Alexandrie la notion grecque d’eon. Que désigne ce concept ? Celui d’une « catégorie qui, malgré son caractère métaphysique, - c’est-à-dire bien qu’elle fût strictement cette catégorie, - avait cependant un développement inscrit dans le temps, avait en quelque sorte une histoire » (5). L’eon est donc une entité de double nature : éternelle et actuelle. Elle échappe au temps, car éternellement en puissance, mais sa révélation se produit en s’actualisant sous une forme donnée, à un moment particulier. Eugenio d’Ors rappelle que les chrétiens de l’école d’Alexandrie virent dans le Christ l’expression parfaite de l’eon. Comme professe le Credo, le Christ est né du Père avant tous les siècles et a pris chair de la vierge Marie (6) : l’actualisation de l’eon christique, c’est l’Incarnation. Et cette actualisation de l’éternité du Christ dans le moment présent est célébrée dans l’Eucharistie. Le baroque est ainsi un eon dans la mesure où il est la résurgence, dans un contexte civilisationnel, esthétique, historique donné, d’une constante toujours potentiellement présente qui vient s’opposer au classique, style « tout d’économie et de raison, style des 'formes qui pèsent » (7). Le style baroque est quant à lui « tout musique et passion, grand agitateur de formes 'qui s’envolent' » (8). L’eon baroque apparaît alors comme l’expression incarnée, à un moment donné, de cette permanence. Il échappe à l’histoire. Un épisode resté célèbre de l’exposé de cette théorie à ses pairs est relaté par Eugenio d’Ors lui-même, lors des Décades de Pontigny dans les années 20, série de colloques organisés dans une ancienne abbaye bourguignonne. Il fit décrire à ses contradicteurs historiens d’art ce qui était pour eux le style baroque, qu’ils limitèrent à une période précise, italienne et romaine plus particulièrement, de surcroît exprimée seulement dans les façades. C’est alors qu’il les piégea en exposant la photographie de la fenêtre d’un couvent portugais de la fin du XVème siècle, celui de Tomar près de Lisbonne : l’élément architectural correspondait en tous points aux caractéristiques qui venaient d’être précisées. Devant eux il révélait l’eon baroque au-delà de l’histoire, au-delà de la géographie également, Eugenio d’Ors y voyant des manifestations dans l’art d’Orient.

Fenêtre du couvent de l’Ordre du Christ de Tomar, Portugal, fin XVe s. Caractéristique du style dit « manuélin »,

inspiré par les récits fabuleux des grandes découvertes des navigateurs portugais. Classé UNESCO depuis 1983

(source : wikipedia, libre de droits)La grande séduction de la théorie orsienne du baroque tient dans cette constance intemporelle du couple moteur d’opposition baroque/classique qui s’établit à toutes les époques et au-delà de l’art occidental. Son modèle reste parfaitement actuel. Et il s’avère qu’il fonctionne particulièrement bien, en s’appliquant à une multitude de cas auxquels chacun pourra s’essayer, des plus anciens aux plus contemporains. On peut même pousser encore plus loin en envisageant la possible universalité de cette dualité pour l’ensemble des productions esthétiques et artistiques humaines. Eugenio d’Ors, comme espagnol, connaissait fort bien les chefs-d’œuvre de l’architecture arabo-andalouse. Pourrait-on considérer l’Alhambra de Grenade ou l’Aljaferia de Saragosse comme classiques du fait de leur grande maîtrise formelle ? Ou alors baroques parce qu’ils s’inspirent des formes végétales ? Nous l’avons dit au début : le baroque des uns s’avèrera parfois le classique des autres, et inversement bien sûr.

Palais de l’Aljaferia, triple accès au Salon doré, au nord de l’édifice - Saragosse (Espagne, Aragon), XIe s.

Édifié sous le règne de Al Muqtadir, roi de la taïfa de Saragosse. Classé UNESCO depuis 1986

(source : wikipedia)L’effort de stabilité, de fixation, de constance vient toujours rencontrer une volonté antagoniste de « faire bouger les choses », de les contester, de les dérégler. Quelle société humaine n’y échappe pas ? N’est-elle pas d’ailleurs la condition du renouvellement face au conservatisme figé auquel mène tout classicisme trop pesant ? Toutefois, il reste en suspens une question : celle du biais que pourrait produire la connaissance de la théorie d’Ors sur notre propre perception des œuvres car, selon une jolie formule, le su précède le vu. Nous n’avons pas la réponse et avouons être nous-mêmes séduits par l’eon orsien.

Cependant, Eugenio d’Ors ne peut lui-même pas éviter l’exposition de ses propres goûts. Lorsqu’il vient à définir ce qui est baroque à partir d’œuvres connues, il n’échappe pas au lecteur qu’il y range d’abord ce qu’il aime. Son opposition entre baroque et classique revient vite à opposer la vitalité, la liberté, le « naturel » à la raison arbitraire, rigide et dévitalisée. C’est discutable. De nouveau, la tentative d’une définition catégorielle du baroque comme du classique est, au moins partiellement, déterminée aussi par les goûts de la personne qui s’y essaie, et il en va également pour Eugenio d’Ors. Par exemple, il va très - trop - loin en affirmant que toute musique est baroque ou que les tableaux taxonomiques des espèces végétales et animales de Linné le sont aussi. Chez Eugenio d’Ors, toute démarche artistique, philosophique, scientifique ou spirituelle qui se tourne vers la nature est forcément baroque. Sa divinité du Baroque, c’est le dieu Pan.Le Beau comme eon ?

La dualité de l’eon baroque ne peut qu’évoquer une pensée tout à fait similaire : celle de Charles Baudelaire à propos du Beau. Dans son célèbre essai critique sur le peintre Constantin Guys (9), Baudelaire définit sans détours sa théorie du Beau. Réfutant l’idée d’un absolu de la chose, il affirme que le Beau est composé d’une double nature, de manière tout à fait identique à la conception orsienne du baroque : « Le beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. Sans ce second élément, qui est comme l’enveloppe amusante, titillante, apéritive, du divin gâteau, le premier élément serait indigestible, inappréciable, non adapté et non approprié à la nature humaine. Je défie qu’on découvre un échantillon quelconque de beauté qui ne contienne pas ces deux éléments » (10). Même dualité entre actuel et intemporel, même affirmation universelle, au point que le lecteur contemporain reste surpris qu’Eugenio d’Ors n’y fasse aucune référence – le texte de Baudelaire ayant été publié la première fois en 1863 dans Le Figaro. Et l’on pourra finir par se demander, benoîtement, si le critique espagnol ne désignait pas comme « baroque » tout simplement ce qu’il trouvait… beau !

En effet, à lire Du Baroque l’impression ressort que le style classique n’émeut que bien peu son auteur, qu’il est pour lui ce « classique » au sens de quelque chose situé entre le conventionnel, l’académique et l’ennuyeux. Le baroque surgit alors telle une épiphanie d’éternité sur ce fond sans aspérité. Mais n’est-ce pas là le propre de toute émotion éprouvée face à la révélation de la beauté ? Et s’avère-t-il réellement important, pour nous-mêmes, que cette beauté soit baroque ou classique ?Au-delà des œuvres

Du Baroque a fait l’objet de très nombreux commentaires. La forme de l’ouvrage est elle-même baroque, si l’on peut dire, et n’a rien d’un traité à la démonstration cartésienne. Il s’ouvre par une série de fragments écrits sur une trentaine d’années. Nous avons donc ici essentiellement exposé sa théorie centrale de l’eon baroque. Ce qu’il faut également retenir de l’apport d’Eugenio d’Ors, c’est que sa conception du baroque devient globalisante. Elle n’a, comme le dit bien Frédéric Darras dans la préface de la réédition française, « pas besoin des œuvres » (11). D’Ors va l’appliquer à des considérations civilisationnelles, religieuses ou encore morales.

C’est dans cette veine que va s’établir la seconde partie de cet article. En partant de la théorie orsienne, adjointe d’autres apports, il s’agit de proposer une réflexion sur le couple baroque / classique autour de quelques éléments de l’histoire de l’Église, impliquant une certaine approche morale et théologique du concept orsien.

Baroque et théologieL’histoire de l’Église et celle de l’art ont longtemps suivi des chemins confondus. Si ce constat peut sembler une évidence pour les chrétiens, la quasi disparition de l’art sacré comme la sécularisation des sociétés occidentales – ou l’inverse – peut nécessiter, étonnamment, de devoir parfois le rappeler à nos contemporains.

Dans l’histoire de l’Église, le baroque est souvent associé à la Contre-Réforme. Selon une idée répandue, les églises jésuites de Rome expriment le triomphe du catholicisme. Le luxe ornemental, la richesse des matières, les trompe-l’œil virtuoses, les sculptures du Bernin ou les toiles du Caravage, comme à Saint-Louis-des-Français, sont autant de signes d’une magnificence retrouvée. Est-ce si univoque ? Le baroque des églises romaines s’inscrit dans une période de profonds bouleversements au sein de laquelle le christianisme occidental a été ébranlé par la Réforme. Mais résumer ce mouvement artistique comme une seule réaction à l’austérité du protestantisme est probablement simpliste. Car en cette époque des XVIIe et début XVIIIe siècles, c’est aussi toute la structure de la connaissance, de l’imago mundi, qui vient de subir une révolution épistémologique : héliocentrisme, découverte du Nouveau-Monde, naissance de la science moderne etc. Ainsi, aussi triomphal soit-il, le baroque des églises romaines porte aussi en lui toutes les convulsions de son époque. L’art du trompe-l’œil, si prisé en Italie et en Bavière, est souvent présenté comme allégorique d’un tel battement, troublant ici la frontière entre la réalité et sa représentation. Le monde serait-il lui aussi une illusion ? Autant il est aisé de caractériser le classique par l’application de la règle, autant le baroque nous échappe, semble rebelle à toute réduction dans des cadres fixes. Il est plusieurs choses à la fois, en perpétuelle contradiction avec lui-même, comme l’affirme Eugenio d’Ors : « Partout où nous trouvons réunies dans un seul geste plusieurs intentions contradictoires, le résultat stylistique appartient à la catégorie du Baroque. L’esprit baroque (…) ne sait pas ce qu’il veut » (12).

Ainsi, la dichotomie géographique instituant au XVIIe siècle européen un Sud baroque et un Nord classique s’avère peu pertinente. En effet, Eugenio d’Ors voyait en Luther un baroque, et le reliait autant à la Contre-Réforme jésuite qu’au franciscanisme. Ces trois courants partageaient, selon D’Ors, le dénominateur commun d’une réconciliation avec la nature, qu’il n’hésitait pas à qualifier de panthéiste, car rompant avec le dualisme classique l’opposant à l’esprit - à la culture dirait-on désormais. Pour le critique espagnol, Martin Luther, Ignace de Loyola et Saint-François d’Assise se rejoignent dans leur exaltation du vitalisme de l’intériorité personnelle. L’individu est mis alors en mouvement, et cette motion est proprement baroque. Ce qui semble donner raison à sa surprenante théorie, c’est la mise en lumière, dont il fut pionnier en ce début de XXème siècle, du développement d’un style baroque particulier en Europe du Nord et en Allemagne, là où pourtant s’était implanté le protestantisme. Dans les sociétés de culture protestante, citons la tradition encore vivace du Carnaval, moment de désordre baroque, bien moins conservée en terres papistes. Et quand l’Europe voyait déferler une vague baroque dans tous les arts, le très catholique Royaume de France s’en tenait plutôt à l’écart, sans y échapper totalement toutefois, avec des situations variables selon les domaines concernés. À la cour de Versailles, la musique était baroque, tandis que Racine écrivait des tragédies dites classiques. Dans ses jardins savamment formels, Le Nôtre savait inclure des bosquets baroques. En outre, le catholicisme français du XVIIe siècle était lui-même polarisé autour du jansénisme, dont l’austère rigueur pourrait être qualifiée de classique (13), et de l’expression baroque contre-réformiste promue par les Jésuites. Et l’on sait combien ces deux congrégations se sont violemment heurtées, au point que le roi s’en mêla. Mais cette dualité, affirme Eugenio d’Ors, s’est également manifestée dans le monde protestant. Face au baroque Luther, le critique espagnol oppose Jean Calvin, hostile aux images quand le premier ne l’était pas. Le calvinisme est alors décrit comme un jansénisme protestant.

En suivant la théorie orsienne, il n’existe donc jamais de situation monolithique : le couple oppositionnel baroque / classique agit partout et en tous lieux, mais aussi en tous temps. Cependant, ajouterons-nous, il est certainement affaire de dosage, de degré d’influence entre les deux pôles, où l’un domine les formes de son époque quand l’autre se fait plus discret, sans disparaître pour autant. Ainsi, méditant sur les jardins classiques français du XVIIe siècle, l’écrivain Allen S. Weiss (14) emploie l’expression subtile d’inflexions baroques pour qualifier ce phénomène de résurgence.

La coupole toute baroque de l’église du Gesù, à Rome (fin XVIè s.),

où se trouve le tombeau d’Ignace de Loyola (photo : Wikipedia)

Vanité ou Allégorie de la vie humaine, par Philippe de Champaigne,

peintre du jansénisme (première moitié du XVIIe siècle. - musée de Tessé, Le Mans, France)Une querelle baroque à l’époque médiévale ?

L’histoire du baroque dans l’Église ouvrant des perspectives de nature encyclopédique, nous nous limiterons à l’examen d’une proposition illustrant, selon nous, la théorie orsienne de l’eon baroque. Revenons environ six siècles en arrière de la Rome baroque, en Bourgogne, où, à la toute fin du XIe siècle, s’engage la réforme cistercienne. Ses implications sur l’architecture et l’art sacrés vont avoir des conséquences qui, à la lumière du critique espagnol, sont révélatrices de la dualité baroque / classique, et ce en plein Moyen-Âge.

L’image moderne de l’art roman fût longtemps celle du dépouillement, tout en sobriété et retenue, sorte de cousin occidental de l’esthétique japonaise du zen. Or, comme l’a rappellé le grand médiéviste Jacques Le Goff, tout ceci n’était qu’une charmante fable inventée au début du XXème siècle par des contemporains découvrant des édifices ayant perdu tout leur décor originel (15). Ainsi, les églises, abbayes et autres bâtiments romans étaient devenus à leur décorum ce que le squelette est à la chair : il était complètement erroné d’y percevoir l’intention esthétique initiale. Les recherches historiques, architecturales et archéologiques ultérieures ont montré tout l’inverse. Certaines découvertes inopinées se sont produites lors des travaux de restauration, par exemple lorsque la dépose des enduits du mur intérieur d’une église révéla sous sa surface des fresques médiévales. En s’appuyant sur la conception orsienne du baroque, c’est-à-dire hors de toute historicité, nous pouvons affirmer que l’art roman était devenu proprement baroque au fil de son déploiement, en particulier à l’abbaye bénédictine de Cluny dont le luxe entraîna une réaction d’austérité, telle une sorte de retour au classique. L’instigateur principal de cette volonté de « purification » fut Bernard de Clairvaux (16). L’abbé charismatique de l’ordre cistercien s’opposa aux clunisiens, et en particulier à son homologue abbé de Cluny, Pierre le Vénérable. Critiquant ce qu’il estimait être un dévoiement de la règle de Saint-Benoît par la débauche clunisienne de couleurs et de matières, Bernard de Clairvaux fut parmi les promoteurs du naissant art gothique. Sa réforme monastique s’exprimera ainsi dans l’architecture de l’abbaye de Fontenay (Côte d’Or), véritable théologie de pierres, où les principes de Bernard seront mis pour l’une des toutes premières fois en application : régularité, dépouillement, stabilité, primat donné à la lumière naturelle etc. Des valeurs pleinement classiques en somme ! Pour figurer l’élévation vers le ciel par la structure, faire pénétrer la lumière dans l’édifice ou encore donner à entendre la voix d’un unique chantre dans toute l’église, le naissant gothique utilisera l’arc en ogive. Celui-ci était connu bien avant l’apparition du gothique, contrairement à une idée reçue encore tenace qui voudrait qu’il fut une rupture technique avec l’arc en plein-cintre roman. La naissance du gothique en Bourgogne (cathédrale de Sens, abbaye de Fontenay etc.) et en Ile-de-France (basilique de Saint-Denis) n’est pas le fait d’une innovation architectonique mais bien plutôt celle d’un renouveau du besoin symbolique et spirituel à l’égard de l’architecture religieuse (17). Comme le rappelle l’historien Michel Pastoureau à propos des couleurs, c’est le symbolique qui précède toujours le technique : les teinturiers n’anticipèrent pas la demande, entraînant alors la vogue de telle couleur, mais répondirent à la valorisation croissante d’une teinte jusque-là délaissée (18).

A gauche : chapiteau roman de l’église de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme – seconde moitié du XIIe s.), dont la restauration a restitué la riche polychromie « baroque » - A droite : nef de l’abbatiale de Fontenay (Côte d’Or – classée UNESCO en 1981 – deb. XIIe s.), l’une des toutes premières abbayes cisterciennes construites sur les principes de Bernard de Clairvaux, de style gothique primitif. Monochromie claire, lumière, recherche de proportions harmonieuses et sobre régularité en font un édifice « classique » (photos : Wikipedia).Et c’est justement la couleur qui fût aussi le sujet d’une querelle entre Bernard de Clairvaux et Pierre le Vénérable, conflit décrit par Michel Pastoureau dans son ouvrage sur la couleur noire (19). Celle-ci concernait un objet particulièrement important de la vie monastique : l’habit. Il n’y a pas de traces précises de la fixation du noir pour l’habit bénédictin, mais en cette fin du XIème siècle, en Bourgogne, cette couleur était portée par la branche de Cluny. Bernard de Clairvaux choisit le blanc pour l’ordre cistercien, par opposition à ses rivaux. S’ensuivit alors une violente dispute épistolaire entre les deux abbés. Bernard dénonce dans le noir une couleur matérielle, terrestre, charnelle en somme, entravant le détachement spirituel. Le blanc, couleur de la lumière, divine par nature, est donc la seule qui puisse symboliser l’élévation du moine vers Dieu. Le clunisien lui réplique que le blanc est « la couleur de la fête, de la gloire et de la résurrection » dont les cisterciens ont l’indécent orgueil de se parer, tandis que le noir est « la couleur de l’humilité et du renoncement » (20), la seule que puisse dignement porter un moine. Ne renonçant pas, le tenace Bernard rétorque avec virulence que le noir est lié au péché et au Diable, face au blanc, tout de pureté et d’innocence, jouant sur l’ambivalence symbolique du noir. Or Michel Pastoureau précise finement que ni le blanc ni le noir, en ce milieu du Moyen-Âge, n’existaient en teinture à la manière contrastée que nous connaissons. Le blanc restait grisâtre, et le noir tirait plutôt sur le gris sombre ou le brun. Plus encore, l’époque médiévale concevait non pas le noir mais le rouge comme opposé du blanc ! C’est donc sur deux couleurs idéalisées que se disputèrent les deux abbés, qui inventèrent ainsi une opposition chromatique inexistante jusqu’alors.

Cependant, cette querelle chromatique sur les habits monastiques doit être considérée dans un cadre beaucoup plus large, soit celui des nombreuses disputes qui agitèrent l’Église quant à la valeur de la couleur. La question centrale fut d’accorder à celle-ci soit la qualité de lumière, d’essence divine, soit celle de matière, d’essence terrestre, ou pour mieux le dire : mondaine. L’avis ne fut jamais unanime, on s’en doute, et produisit des conflits entre clercs avec des conséquences directes sur l’esthétique des édifices cultuels. Ainsi, l’opposition entre chromophobie et chromophilie qui s’est manifestée dans l’histoire de l’Église fait écho à celle de la dualité baroque / classique. A partir d’un élément aussi basique que la couleur, il est difficile en effet d’imaginer un art baroque chromatiquement atone et a contrario des formes classiques chatoyantes. En ce sens, la chromophobie de la Réforme n’est qu’un moment d’actualisation de cette vieille querelle. Michel Pastoureau rappelle en effet combien Luther et Melanchthon tenaient en horreur les couleurs vives comme le rouge ou le jaune – il n’est qu’à observer leurs portraits personnels ou en famille par leur ami le peintre Lucas Cranach pour s’en convaincre. Et face à la chromophobie de Martin Luther, il devient quelque peu malaisé de voir dans le réformateur un baroque comme le faisait Eugenio d’Ors, du moins sur le plan esthétique.

Martin Luther et Katharina von Bora, par Lucas Cranach l’Ancien (1526).

Dans les nombreux portraits de Luther réalisés par Cranach, celui-ci est toujours vêtu intégralement de noir.

Son épouse Katharina est ici à peine moins austère (coll. privée, Genève).Esprit classique, humeur baroque

Depuis longtemps, les deux catégories de classique et de baroque ne s’appliquent pas qu’aux œuvres d’art mais à tout un ensemble de productions comme la mode, les séries télévisées, le design ou même à des attitudes, des manières de faire et d’être. Eugenio d’Ors, en révolutionnant la conception du baroque, fut sans doute le premier à en proposer une telle extension. De nos jours, on pourrait tout à fait imaginer un micro-trottoir qui poserait la question suivante aux passants : « A titre personnel, vous sentez-vous baroque ou classique ? ». Et n’avez-vous jamais entendu un vendeur en mobilier et décoration déclarer : « Au fond, les gens veulent du classique » ? De manière existentielle, morale ou même spirituelle, comment et où pourrait agir la dichotomie baroque/classique ? Tentons de présenter quelques pistes de réflexions.

L’artiste contemporaine Orlan revendique la filiation baroque de son œuvre. Elle résume avec une grande efficacité le dilemme moral entre classique et baroque, par l’emploi de deux conjonctions de coordination distinctes : ou pour le classique, et pour le baroque. Le premier nous oppose le vieux principe aristotélicien de non-contradiction. Si l’on ne peut être et avoir été, de même le classique, en bon moraliste, nous somme de choisir : entre le vice ou la vertu, entre le bien ou le mal. Le baroque refuse de trancher. Il embrasse les deux : le vice et la vertu, le bien et le mal. Ainsi, dans une perspective philosophique académique, le baroque serait dialectique quand le classique resterait logique. Cette contradiction quasi ontologique rejoint directement la pensée orsienne qui relève que le baroque est rétif au principe de non-contradiction. Le baroque est équivoque quand le classique est univoque. C’est bien ce baroque en proie au dilemme, qui « ne sait pas ce qu’il veut », qui chute et s’élève à la fois, décrit par Eugenio d’Ors.

Si l’on pense au baroque en termes de forme, c’est-à-dire de déploiement dans l’espace, peut-on l’envisager comme rapport au temps ? Le critique littéraire Jean Starobinski, récemment disparu, percevait dans la modernité une « marche de basse », venant remplacer - ou simplement dédoubler - l’antique rituel donnant la mesure des jours. Il serait trop long d’essayer ici de définir la modernité, personne ne s’étant d’ailleurs mis d’accord à son sujet. Mais il est intéressant de retenir cette idée d’une rythmique profonde scandant l’existence humaine tout comme l’émergence des formes et des idées. La modernité est, dans cette vision, conciliation entre deux temporalités : celle de l’ancienne règle et celle de la nouvelle, quand bien même la seconde prétendait, fut un temps, faire table rase de la première. Ce rituel ancien marquant le déroulement temporel, l’Église continue de le pratiquer sous la forme de la Liturgie des Heures. Il ne s’agit plus alors d’envisager le baroque et le classique comme des phénomènes spatiaux – déploiement des formes – mais comme des mesures temporelles. Venons-en alors au fait, et posons que la marche de basse c’est le classique même : maintenir une constance du rythme (règle), tenter d’endiguer le chaos (ordre) et rechercher un sens (durée) en dépit de l’incompréhension et de la stupeur où nous plongent souvent l’état confus du monde. L’esprit classique agirait comme un socle commun, sous-jacent autant que permanent, et lorsque le vendeur évoqué ci-dessus vous déclare, un brin blasé, que la clientèle en revient toujours au classique, il ne fait qu’exprimer avec ses mots à lui nos propres réflexions.

Alors que serait la métrique du baroque, s’il y en a une ? Une sorte d’humeur qui viendrait déchirer la continuité temporelle que l’esprit classique veut imposer. Mais pourquoi donc ? Peut-être pour la renouveler, la régénérer, lorsque le classique s’appesantit dans le clacissisme en devenant une forme d’académisme, d’étouffement ou tout simplement d’ennui. Ainsi, le baroque est semblable en physique de la matière à l’excitation d’un électron dans des niveaux d’énergie haute, émettant une onde brève, mais qui revient toujours à sa position initiale dans les niveaux d’énergie plus bas. Un moralisme facile viendrait opposer la tempérance classique à la frivolité baroque. Or le baroque est plus complexe qu’un simple épisode festif. C’est un moment contradictoire, celui du et dont parle l’artiste Orlan. Car derrière l’apparence d’une libération exubérante de la vie peuvent se révéler le tragique, l’angoisse et la peur de la mort. Pensons à cette scène finale de La Dolce Vita de Fellini où les fêtards « baroques » se retrouvent au petit matin sur la plage, vaseux, tout éblouis par la lumière crue du bord de mer, scrutant leur propre décomposition dans la charogne d’un monstre marin indéfini que des pêcheurs viennent de récupérer dans leurs filets. Le baroque c’est aussi cela : l’équivoque entremêlant le vital et le macabre.Mais tout geste baroque qui perdure ne finira-t-il pas, à son tour, par devenir un classique, justement parce qu’il aura su dérégler le métronome qui tendait à s’appesantir en un clacissisme figé, pour mieux relancer sa pulsation ? Sans oublier que les classifications ont toutes leurs limites. Prenons de nouveau l’exemple du Caravage : au fond est-il un peintre baroque ou classique ? La question nous semble difficile à trancher… mais est-il désormais si nécessaire de se la poser ?

Le Caravage, L’Incrédulité de Saint-Thomas, 1601-1602

(Bildergalerie, Palais de Sanssouci, Potsdam, Allemagne)Julien Lecomte

le 7 novembre 20191- D’ORS, Eugenio, Du Baroque, trad. or. par Agathe Rouart-Valéry, Paris, Gallimard, 1935, nouvelle édition en 2000 chez Folio Gallimard avec préface de Frédéric Dassas. / Retour au texte

2- Hobhouse et Taylor, Des jardins en Europe, Guide des 727 plus beaux jardins, ed. or. Londres, George Philipp, 1990, ed. fr. Stuttgart, Eugen Ulmer, 1992 / Retour au texte

3- Eugeni d’Ors i Rivora dit Eugenio d’Ors en France (1881-1954), critique, écrivain et philosophe espagnol d’origine catalane. / Retour au texte

4- Certaines des références d’Eugenio d’Ors apparaissent aujourd’hui dépassées voire choquantes comme les « races humaines » ou encore certaines considérations très stéréotypées sur la femme. Il n’échappa pas lui non plus aux préjugés de son époque. / Retour au texte

5- D’ORS, Eugenio, Du Baroque, op. cit., p. 74 / Retour au texte

6- Extraits du Credo dit Symbole de Nicée-Constantinople / Retour au texte

7- D’ORS, Eugenio, op. cit., p. 83 / Retour au texte

8- Ibid., p. 83 / Retour au texte

9- BAUDELAIRE, Charles, Le Peintre de la vie moderne, in Œuvres complètes II, Paris, Gallimard, La Pléiade / Retour au texte

10- Ibid., p. 685 / Retour au texte

11- D’ORS, Eugenio, Du Baroque, op. cit., p. XXIII / Retour au texte

12- D’ORS, Eugenio, Du Baroque, trad. or. par Agathe Rouart-Valéry, Paris, Gallimard, 1935, nouvelle édition en 2000 chez Folio Gallimard avec préface de Frédéric Dassas, p. 29 / Retour au texte

13- L’œuvre artistique la plus connue inspirée du jansénisme est celle du peintre Philippe de Champaigne (1602-1674) désigné sous le terme de « peintre du jansénisme ». / Retour au texte

14- WEISS, Allen S., Miroirs de l’Infini, le jardin à la française et la métaphysique au XVIIe s., trad. Mathilda Sibon, Paris, Seuil, reed. 2011 / Retour au texte

15- LE GOFF, Jacques, La Civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Flammarion, coll. Champs Histoire, reed. 2008 / Retour au texte

16- Bernard de Clairvaux (1090-1153), abbé de Clairvaux, figure dominante de l’ordre cistercien et du monde médiéval. Il fut canonisé dès 1174. / Retour au texte

17- Voir à ce sujet : CHASSAGNES-BROUQUET, Sophie (aut.), RONNÉ, Hervé (photo.), Le Gothique, un art de France, Rennes, ed. Ouest-France, 2012. Ce sont les architectes de la Renaissance qui, par dédain, qualifièrent de « gothique » cet art médiéval, pour le dévaloriser comme production des « Goths », soit les barbares. Son nom initial est opus francigenum, c’est-à-dire « mise en œuvre (à la) française ». / Retour au texte

18- Voir les différentes histoires des couleurs bleu, noir et rouge par Michel Pastoureau. / Retour au texte

19- PASTOUREAU, Michel, Noir, Histoire d’une couleur, Paris, Seuil, 2008 / Retour au texte

20- PASTOUREAU, op. cit., p. 80 / Retour au texte