Habiter

Première partie : « Au risque du sol »

Julien Lecomte

Acte fondamental de l’humanité depuis son apparition sur Terre, la problématique de l’habiter est aujourd’hui au cœur des enjeux écologiques, si ce n’est même qu’elle en détermine la totalité. L’ampleur du sujet nous a obligé à découper cet article en plusieurs parties, dont voici la première. Les propos n’engagent que leur auteur.

1 – Habiter c’est vivre

L’expression populaire « Je ne sais plus où j’habite » désigne un état de surcharge mentale et pourrait trouver son équivalent dans « Je ne suis plus à moi-même ». Elle révèle combien l’acte d’habiter est consubstantiel au fait même d’exister, absolument nécessaire pour être, tout simplement.

L’acte d’habiter naît avec l’humanité elle-même, et encore bien plus tôt avec l’apparition de la vie sur Terre puisque l’habitat est la condition de survie de toutes les espèces vivantes, et pas seulement animales. Ainsi, l’écologie scientifique désigne sous le terme d’habitat la réunion d’une part des êtres vivants et de leurs relations (biocénose), d’autre part de l’ensemble des éléments physico-chimiques (biotope) (1). Celui-ci est d’abord naturel, comme une barrière de corail, une forêt primaire équatoriale ou un désert, mais certaines espèces se sont approprié des éléments artificiels pour en faire leur habitat, comme l’exemple bien connu des chauve-souris dans les bâtiments abandonnés ou de la végétation rudérale, poussant sur les décombres et dans les sols fortement anthropisés.

Au sens humain, l’acte d’habiter est fondateur des civilisations, de leurs rapports intimes à l’espace et au temps, mais aussi à la transcendance. Ainsi, dans les Psaumes, l’expression « habiter la maison du Seigneur » désigne le désir de relation à Dieu. En un mot, c’est l’un des actes culturels les plus importants de l’Humanité, parti du besoin naturel fondamental qu’a eu notre espèce de se protéger pour survivre, comme toutes les autres. En outre, il ne faut pas réduire, à l’échelle de l’Histoire, l’acte d’habiter à la sédentarité. Le nomadisme est aussi un mode d’habiter, déployant des stratégies élaborées, traduites en savoirs et en techniques. L’archéologie a révélé les traces anciennes laissées par les sociétés nomades, au travers des zones de campements fréquentées, des pistes, mais aussi de leurs pratiques artistiques et religieuses comme les peintures rupestres. Les peuples amérindiens nomadisant dans la sylve amazonienne ne conçoivent pas, comme nous autres occidentaux, de dichotomie entre nature et culture. Cependant, ils ont eux aussi transformé la forêt par leur présence millénaire, en y formant de véritables civilisations, mais cette modification n’a, bien entendu, pas rimé avec la destruction terrifiante qu’est la déforestation actuelle de l’Amazonie (2).Le sujet de l’habiter est immense tant il entremêle de thématiques primordiales. Nous nous contenterons ici de l’exposer au travers de quelques questions centrées sur l’approche écologique. Nous présenterons plus particulièrement certains exemples du cas français, non par chauvinisme, mais parce qu’ils nous semblent plus concrets pour notre lectorat, tout en étant liés aux enjeux planétaires.

2 – Un monde urbain en croissance démographique

Commençons par rappeler les chiffres de la démographie mondiale. En 1950, nous étions 2,6 milliards d’humains sur Terre. En novembre 2022, le chiffre de 8 milliards a été atteint d’après les estimations de l’ONU. Les projections démographiques envisagent 9,7 milliards pour 2050 et 11 milliards pour 2100. Le taux de croissance prévu sera certes moins élevé que durant les périodes précédentes, en raison d’une baisse du taux de fécondité passant de 2,3 enfants par femme en 2021 à 2,1 en 2050 (3). Les raisons de ce spectaculaire accroissement démographique sont liées à l’amélioration des conditions de vie, entraînant une forte baisse de la mortalité infantile conjuguée à un allongement de l’espérance de vie. Rappeler les chiffres de la démographie mondiale peut valoir d’être accusé d’intentions malthusiennes ou de véhiculer des idéologies catastrophistes. Néanmoins, ceux-ci constituent bien une réalité : nous allons devoir trouver les moyens d’habiter plus nombreux dans un monde fini, dont les limites sont de plus en plus éprouvées, comme le révèle le calcul du « Jour du dépassement », date annuelle à partir de laquelle nous avons épuisé les ressources que la Terre peut reconstituer en une année (4).

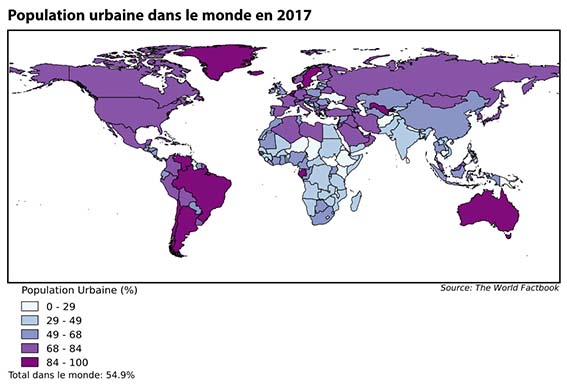

L’année 2008 a été celle d’une bascule historique pour l’Humanité : nous sommes devenus désormais majoritairement urbains et non plus ruraux. Selon les chiffres de l’ONU, le taux mondial de la population urbaine était de 54% en 2014. Il s’agit d’une donnée statistique qui ne traduit évidemment pas la variabilité du critère d’urbanité. Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, les continents où le taux de population urbaine est le plus élevé ne sont ni l’Asie ni l’Europe, mais l’Amérique du Sud et l’Australie.Répartition de la population urbaine mondiale en 2017. L’Amérique du Sud est, avec l’Australie, le continent le plus urbanisé. La situation du Groenland s’explique par le regroupement d’une population faible sur quelques agglomérations, étant données la dureté des conditions naturelles. Dans une certaine mesure, une explication semblable s’applique pour l’Australie, dont l’outback est très peu habité (source : Urban.geo pour Wikipedia) Dans le cas de la France, les calculs de l’INSEE montrent que l’espace urbain a augmenté de 19% entre 2000 et 2010, ce qui est considérable (5). Ainsi, les affirmations un peu trop rapides d’un « exode urbain » après la crise de la Covid, voire de l’émergence d’une société dite post-urbaine, ne tiennent pas longtemps face à l’analyse des faits.

Le défi est donc énorme : comment loger, nourrir, fournir en énergie et faire se déplacer les habitants d’agglomérations de plus en plus importantes tout en limitant leur empreinte écologique ?

3 – Le sol, base de l’habitat

En France, l’INSEE définit sous le terme d’unité urbaine toute agglomération d’au moins deux mille habitants et dont le tissu bâti ne comprend pas de coupures excédant plus de deux cent mètres. Il faut bien comprendre le chiffre de 19% de progression urbaine sur la période 2000-2010 annoncé plus haut : il indique qu’en une décennie seulement, la surface artificialisée par la construction du bâti et des infrastructures s’est accrue d’un cinquième. En géographie, un concept fondamental est celui d’occupation des sols. Celle-ci se répartit globalement entre les espaces urbanisés ou industrialisés, les espaces agricoles-sylvicoles et les espaces dits naturels. Habiter c’est d’abord occuper le sol, en substituant à sa destination initiale, naturelle ou agricole, celle d’accueillir les fondations du bâti et des réseaux viaires. Les conséquences écologiques d’un telle artificialisation sont multiples : elles repoussent, voire font disparaître, les espèces animales et végétales présentes initialement sur les terrains (recul de la biodiversité), elles limitent les capacités d’absorption des eaux pluviales par l’imperméabilisation des sols, accroissant le risque d’inondation en perturbant le régime d’écoulement des eaux, elles coupent les trames écologiques, réduisant les espaces vitaux et les échanges des espèces, elles accroissent la formation d’îlots de chaleur urbains, en particulier avec les espaces de stationnement et toutes les voiries, aggravant les conséquences du réchauffement climatique sur l’environnement local. Et la liste n’est pas exhaustive ! A cela on peut rajouter des conséquences esthétiques, qui jouent également sur le cadre de vie des populations : urbanisation incontrôlée, banalisation et uniformisation des espaces, perte du caractère local, etc.

Les objectifs court-termistes de rentabilité de la construction, conjugués au manque de vision des décideurs locaux, si ce n’est à leur corruption, mènent à des conséquences catastrophiques lors d’accidents climatiques qui sont malheureusement en train de devenir la norme : crues dévastatrices, coulées de boue, glissements de terrain, méga-feux de forêts, etc. L’été 2021 en Allemagne a été celui de la destruction de quartiers d’habitations et de villages entiers par des inondations torrentielles, et l’on a pu, de nouveau, mesurer avec effroi les risques encourus par l’urbanisation irréfléchie en secteurs de crues (6). Alors on s’en prend aux édiles, désignés coupables d’avoir attribué les permis de construire en zones à risques. Or, en France du moins, ce n’est pas si simple car les maires ne font souvent qu’appliquer la réglementation du droit des sols qu’ils n’ont eux-mêmes pas décidée, et toujours adoptée sous le contrôle de l’État. Et si l’élu refuse de délivrer un permis de construire, le pétitionnaire a le droit d’engager un recours contre sa décision, soit auprès de la préfecture soit auprès du tribunal administratif… et avoir gain de cause ! Les juristes connaissent bien la complexité de notre système de lois qui mène à des situations absurdes. Le changement systémique auquel nous appelons passe par des transformations volontaristes, particulièrement au moyen de l’évolution du Droit. Toutefois, le long procès Xynthia, du nom de la tempête de février 2010 qui frappa durement la station littorale de la Faute-sur-Mer en Vendée en causant vingt-neuf décès, constituera un précédent par la lourde condamnation in solidum de la commune, de l’État et de l’association syndicale gestionnaire de la digue submergée (7).

4 – Habiter le risque pour préserver les sols

A chacune de ces catastrophes, accompagnées de leur lot de drames, le même couplet revient : « Si les Anciens n’ont jamais construit ici, c’était pour une bonne raison ». Le savoir empirique de nos aïeux est une réalité historique indéniable, mais ces derniers ne connaissaient pas non plus les mêmes conditions démographiques, climatiques et économiques que leurs descendants. Aujourd’hui, le changement climatique menace aussi cet héritage, indifféremment. Il n’est pas donc pas raisonnable de vouloir faire de la « sagesse des Anciens » l’alpha et l’omega de toute politique d’aménagement.

L’attitude face au risque a évolué. Depuis les séries de catastrophes climatiques comme la tempête Xynthia, les plans de prévention des risques ont été renforcés. La Ville de Paris se prépare à une crue centennale comparable à celle de 1910, et elle est partie prenante dans la mission publique EPISEINE réunissant tous les acteurs du bassin de la Seine pour sensibiliser les populations (8).

Face aux zones à risques, la première idée venue serait de considérer qu’il faut y éviter toute urbanisation, et si nécessaire les abandonner en déplaçant l’habitat s’y trouvant déjà. Mais cette opération, outre son coût et sa complexe faisabilité, porterait des conséquences écologiques néfastes en allant occuper d’autres sols encore non artificialisés. Le foncier est devenu en effet une denrée rare en France comme dans le monde. Dans notre pays de tradition agricole, le terrain à bâtir est longtemps apparu comme une ressource inépuisable : il suffisait d’aller « construire sur les betteraves ». Cette idée est totalement fausse et il est grand temps de s’en départir ! La statistique publique indique que sur la dernière décennie 2010-2020, la consommation foncière d’espaces naturels et agricoles a été de 2547 km², soit l’équivalent d’un département comme La Réunion (9). Mais sur la même période, on remarquera que le total de la Surface Agricole Utilisée (SAU) n’a quasiment pas varié, en restant stable autour des 27 000 Kha (10). Qu’en déduire ? Tout simplement que les expropriations des terrains agricoles pour l’urbanisation et les infrastructures sont compensées en dégageant de nouvelles terres de culture sur des espaces naturels. Ainsi, l’urbanisation effrénée porte une double conséquence sur les sols, directe et indirecte, et c’est encore la biodiversité qui en paye le prix. De plus, l’accès au foncier agricole devient de plus en plus difficile, en particulier pour les jeunes agriculteurs, alors que, depuis la crise de la Covid, le gouvernement brandit l’étendard du recouvrement de notre souveraineté alimentaire. Par ailleurs, l’État souhaite protéger les sols en visant le zéro artificialisation nette d’ici 2050, avec une étape à 50% de réduction du rythme actuel de la consommation foncière pour 2030 (11). Cet objectif ambitieux, inscrit dans la loi Climat-Résilience du 22 août 2021, se heurte aux contradictions peu soutenables de ce même État qui, « en même temps », continue de promouvoir des projets semblant sortis des Trente Glorieuses, comme l’autoroute Toulouse-Castres.

Mais revenons-en maintenant à nos zones à risques naturels. Leur évitement apportant plus de problèmes que de solutions, il est donc nécessaire de concevoir une nouvelle forme d’urbanisation pour cohabiter avec le risque, et même plus encore habiter le risque. L’idée semble iconoclaste mais pourtant elle n’a rien de nouveau. Des états à forte sismicité comme le Japon ou la Californie ont développé des méthodes efficaces de construction antisismique. Nos compatriotes de l’île de La Réunion vivent avec un volcan en activité régulière, le piton de la Fournaise. Si l’on s’attarde sur le risque d’inondation, rappelons que la quasi-totalité de nos villes sont construites sur un fleuve ou une rivière : nous habitons en fait le risque depuis les débuts de l’urbanisation ! Construire ou reconstruire en zone inondable est finalement inévitable, autant pour faire face à de futurs régimes hydrologiques plus violents que pour éviter de nouvelles artificialisations des sols. Et c’est aussi reconstruire la ville sur la ville, comme l’appelle de ses vœux l’urbanisme durable. La créativité architecturale a déjà fait des propositions intéressantes en ce sens (12).Nous percevons l’ampleur de la tâche d’une telle transformation de notre rapport au sol pour mieux habiter cette planète, la seule que nous ayons. Dans un pays développé comme la France, disposant des institutions d’un état de Droit, l’on peut déjà mesurer les résistances et les inerties face à cet impératif de changement. Que dire alors des pays aux institutions fragiles, où règnent la corruption et la prédation ? Ce sont toujours les populations pauvres qui sont les plus mal logées, et donc les plus lourdement touchées par les catastrophes naturelles emportant leurs modestes habitats, les laissant encore plus démunies. L’occupation des sols n’est pas qu’une affaire de géographe ou d’urbaniste, c’est d’abord une question de justice sociale.

Julien Lecomte - Septembre 2023

Peinture de Pierre Meneval

1- Pour la définition de l’écologie scientifique comme étude des écosystèmes, voir le début de notre article et le schéma associé : http://www.dieumaintenant.com/questionsdecologie.html / Retour au texte

2- Les très récentes recherches archéologiques amazoniennes ont totalement remis en cause le mythe de la « forêt vierge » où n’erraient que quelques tribus disparates. Voir cet article passionnant : https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/08/civilisations-precolombiennes-la-fin-du-mythe-de-la-foret-vierge / Retour au texte

3- https://www.un.org/fr/global-issues/population / Retour au texte

4- https://www.wwf.fr/jour-du-depassement / Retour au texte

5- Voir cette synthèse sur le site de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280970 / Retour au texte

6- https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/18/inondations-la-situation-se-degrade-dans-le-sud-de-l-allemagne_6088635_3244.html / Retour au texte

7- La tempête Xynthia fut à l’origine d’une violente submersion marine sur tout le littoral atlantique le 28 février 2010. Les stations littorales vendéennes furent très durement touchées. A la Faute-sur-Mer, la rupture de la digue surpris les habitants dans leur sommeil, expliquant le nombre important de victimes. En première instance, au pénal, le maire et sa première adjointe, promotrice immobilière détenant des lots sur les zones à risques, ont été condamnés lourdement. La Cour d’Appel a rendu un jugement beaucoup plus clément à leur encontre, scandalisant les familles des victimes. https://www.lagazettedescommunes.com/554449/proces-xynthia-letat-et-la-commune-de-la-faute-sur-mer-lourdement-condamnes/ / Retour au texte

8- https://www.paris.fr/pages/comment-se-preparer-aux-risques-d-inondations-7276 / Retour au texte

9- https://www.cerema.fr/fr/actualites/tableau-bord-analyses-consommation-espaces-naturels / Retour au texte

10- Kha : kilo-hectare soit mille hectares. Pour mémoire, 1 km² = 100 ha. Et un hectare est la mesure agricole de 10 000 m², soit la surface d’un carré de 100 m de côté. https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Pri2213/Primeur%202022-13_RA2020_%20VersionD%C3%A9finitive.pdf / Retour au texte

11- https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols / Retour au texte

12- https://www.architectes.org/22-projets-exemplaires-pour-mieux-batir-en-terrains-inondables-constructibles / Retour au texte