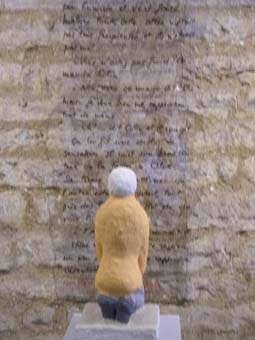

Mouloud au cœur

Catherine Lévy

« Je n’avais jamais été famille d’accueil.

Je n’ose pas penser à tous les risques que cette opération comporte. »

Éditions Paris-Méditerranée, 2005

Format papier

Présentation

Elisabeth et Jean-Claude Pidoux, de l’équipe animatrice de « Dieu maintenant », ont été pendant très longtemps « famille d’accueil » dans le cadre de l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque, comme Catherine Levy qui signe ce témoignage. Elisabeth et Jean-Claude nous signalent une situation très difficile liée à la pandémie. Lors du premier confinement, 60 enfants étaient en traitement ou en convalescence après une intervention chirurgicale cardiaque lourde impossible à réaliser dans leur pays d’origine. Ils étaient reçus chacun dans une famille pour une durée initialement prévue de quelques semaines. La pandémie a rendu impossible de les rapatrier avant six mois. Il a fallu faire face en urgence : trouver d’autres familles pour prendre le relai, rassurer des enfants contraints de passer dans plusieurs familles différentes et même user de persuasion, si ce n’est d’autorité, vis-à-vis d’adolescents qui, ayant eu le temps de se forger de nouveaux repères en France, refusaient de rentrer dans leur pays. Aujourd’hui ces enfants et ces jeunes sont tous rentrés chez eux. Ceux qui étaient en attente de venir en France pour y être opérés n’ont pu le faire avant le mois de novembre 2020. Depuis, ils n’arrivent qu’au compte-goutte. Certains, n’étant plus ni transportables ni opérables, n’arriveront jamais.

Le livre de Catherine Lévy nous fait entrer dans la vie d’une « famille d’accueil » en dehors de cette période de pandémie : « Il s’appelle Mouloud. Il est aussi beau que son prénom. » Esther est venue à Orly accueillir ce petit garçon qui souffre d’une malformation cardiaque. Esther est « famille d’accueil » pour l’Association créée par Patrice Roynette et le Professeur Leca, qui opère à l’hôpital Necker des enfants venus des quatre coins du monde.

Pour suivre l'action de Mécenat Chirurgie Cardiaque en 2020 et 2021, consulter la page : Enfants du monde.html

Quelques extraits du livre

Arrivée

Orly.

Dans la foule, une petite dame porte un enfant effrayé, comme égaré dans un autre monde. Ses grands yeux perdus ne savent pas où se poser. Je reconnais son visage, une photo d’identité est accrochée aux papiers que l’Association m’a donnés. Il s’appelle Mouloud. Il est aussi beau que son prénom. La dame me cherche. J’exhibe de loin la pancarte indiquant que je suis la famille d’accueil. Elle m’a localisée. Le visage de Mouloud ne s’éclaire pas. Il est recroquevillé sur sa peur. Nous parvenons enfin à nous rejoindre. Elle semble éreintée et me dépose l’enfant dans les bras pour se soulager. Elle me donne ses papiers et tout le dossier. Il commence à pleurer. Je le rassure comme je peux. Elle doit repartir aussitôt, et je reste, le petit hurlant dans mes bras. Nouvel arrachement, nouvelle douleur, et ma tendresse comme un cataplasme qui ne lâche pas son cou et qui parvient, après un long moment à le calmer. Nous descendons au parking… Je lui parle tout le temps comme pour anesthésier le vide et puis je l’embrasse en disant son nom et le mien. Il doit se dire que je suis cinglée.

Dans la voiture. Il a une bonne tête, de grands yeux qui souffrent mais ne sont pas fermés aux autres. Les lumières de la ville l’attirent et finalement ont raison de son angoisse. Il a l’air fasciné. Je lui fais machinalement une sorte d’exposé sur ce qu’il voit. Genre car pour touristes, mais en petite Clio pourrie, et sans touristes. Il semble apprécier, bien qu’il ne comprenne pas un mot de français et que je ne parle pas l’arabe, sa langue maternelle, mais la musique des mots sans doute doit lui plaire. Dans mon rétroviseur, il est vraiment bleu, il a la langue toute noire. Je n’ai jamais vu un enfant comme cela. Je me rends compte que je n’ai même pas eu le temps de m’inquiéter pour ce qui déraille dans le cœur de ce petit qui commence à sourire.

Moi je ne connais rien au cœur, ni aux malades, ni aux bien-portants, je ne sais même pas comment c’est foutu un cœur. J’ai choisi d’être famille d’accueil parce que j’ai lu quelque part les mots du professeur Leca : « Il y a quelque chose de formidable c’est de transformer un enfant malade en enfant guéri. » Elle opère, à Necker, des enfants qui ont des malformations cardiaques et qui viennent des quatre coins du monde. Elle a créé l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque et recueille des fonds qui rendent possibles les interventions et la convalescence. Des familles d’accueil prennent en charge les enfants pendant leur séjour en France. C’est ce que je vais faire avec cet enfant. (…) Je ne sais même pas qui est ce professeur.

On finit par arriver à la maison. Je suis exténuée. Il a quatre ans, je pensais qu’il allait s’endormir dans la voiture. Pas du tout, il est en pleine forme, il ne parle que l’arabe ; le langage c’est quand même bien pratique pour communiquer.

(…) Bon, j’ouvre la valise, je le change et le couche. Le nounours que je lui ai apporté à l’aéroport est très utile et me sert à faire diversion. Sa mère lui a mis quelques vêtements, tous neufs, et dans la trousse de toilette du savon, et tout ce dont il pourrait avoir besoin. Je connais un peu l’Algérie et je sais qu’elle a dû se priver de beaucoup de choses pour acheter ces quelques accessoires qui marquent la dignité de son enfant. Je ne rencontrerai sans doute jamais ses parents, pourtant j’ai une tendresse pour eux. Ils ont confié ce qu’ils avaient de plus cher à des inconnus, pour tenter de sauver sa vie. Ils sont d’un pays où les malformations cardiaques ne s’opèrent pas !

J’ai du mal à dormir. Je n’avais jamais été famille d’accueil. Je n’ose pas penser à tous les risques que cette opération comporte. Pour désamorcer ma peur, j’essaye de la définir précisément. Foutaise théorique.

Jusqu’à l’opération

Il est sept heures du matin et l’hôpital Necker où je n’avais jamais mis les pieds ne me semble pas folichon (…). Nous allons de service en service, de spécialistes en spécialistes. Mouloud me regarde avec un demi-sourire ironique. Ce qui me touche c’est ce mélange en lui de petit garçon et de vieux sage lucide. Nous finissons devant le bureau du grand patron qui a écrit les mots qui m’ont interpelée. Elle nous reçoit. Mouloud ne la regarde même pas, il est épuisé et se colle à moi comme le font les bébés endormis. La dame est ouverte et détendue. Elle a un sourire précis. A la question : « Et s’il avait un malaise ? », elle répond sans hésiter : « Il n’en aura pas ! Il a appris à gérer sa maladie. » Ça me va très bien. Elle l’opérera dans une semaine. APSO est une saloperie, mais on s’attaque aux saloperies dans ce service ! L’APSO c’est une Artrésie Pulmonaire à Septum Ouvert !!! (…)

Pendant la semaine avant l’opération, nous allons nous apprendre l’un l’autre. Des amis passent chaque jour pour lui parler en arabe et traduire ses désirs ou ses anxiétés. Myriam, ma fille, vient m’aider, elle joue avec lui, elle aime beaucoup avoir quatre ans. Il a une tata, Djelila, avec qui il installera une amitié particulière. Il a été bien préparé par sa famille. Chaque fois que quelqu’un lui apporte un jouet, il demande s’il pourra l’emporter avec lui en Algérie.

Le premier mail de son père arrive. (…) Nous nous écrirons tous les jours par emails. Entre cet homme que je ne connais pas, et moi, une sorte d’intimité se crée. Quand je rentre, je regarde mes mails comme si j’attendais un ami. Mouloud et moi lui racontons notre journée. Sa mère est très attachée à nos messages. Il m’a écrit : La maman vous dit : « Vous avez Mouloud et, nous, nous avons vos messages. »

(…) Aujourd’hui nous faisons le circuit beauf fauché. Nous avons instauré une langue entre nous : un peu de français, un peu d’arabe, un soupçon de gestes, un zeste de tendresse et la lumière dans ses yeux qui se passe de son. La tour Eiffel le fait rire, juste en la regardant. Il la prend de bas en haut et, franchement, il ne parvient pas à intégrer le fait que cette grosse et longue chose puisse être le symbole de la France. Il ne quitte pas mes bras. (…) Les bateaux-mouches le fascinent.

Après une longue promenade dans Paris, ils rentrent à la maison où Edouard, le fils de Catherine, les rejoint.

Mouloud est impressionné par ce grand garçon qui m’a dépassée en taille depuis longtemps. Il nous regarde avec ce sourire moqueur dans l’arrière-œil. Je lui explique : « tu vois, s’il est méchant le grand garçon, je monte sur un tabouret et je lui dévisse la tête. » Je fais les gestes comme dans un dessin animé de Tex Avery, Edouard tourne sur lui comme si je le dévissais. Il tire la langue en louchant. Mouloud éclate de rire. J’entends les grelots du Petit Prince de Saint-Exupéry dans ce rire. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis poignardée à ce moment par la gravité de son état.

Le jour de l’opération approche.

Le professeur Leca avait raison, Mouloud n’a pas fait de malaise. Il bouge un peu au ralenti et s’essouffle très vite, mais il a une telle envie de vivre qu’il facilite tout. Son petit sourire quand il veut me dire merci pour un aliment ou un verre de Coca m’émeut toujours autant. Je ne suis plus angoissée, je fais confiance aux spécialistes, et les déraillements, je les traite par le mépris, mais parfois quand Mouloud me regarde, malgré moi, des larmes m’assiègent.Le grand jour

Il est six heures, Necker s’éveille. (…) Deux infirmières nous attendent. Mouloud sait qu’on va l’opérer mais, là, la chose devient concrète et c’est beaucoup moins sympathique. Il a la trouille, moi aussi. J’essaye de le calmer en arabe et c’est moi que je rassure en même temps. Il s’accroche à moi. De grosses larmes inondent l’ensemble de son visage. Le bain : dur ! Prises de sang : dur, dur ! Tous les préparatifs sont pénibles. Il a du mal à se calmer. Je lui raconte une histoire, il ne m’écoute pas. Puis une grosse infirmière l’installe sur un chariot, seul le nounours a le droit de l’accompagner. Il disparaît au bloc… Plus rien ! L’attente ! Attente difficile, ce qu’on imagine est toujours pire que la réalité.

(…) Enfin quatorze heures, le moment où l’on peut téléphoner. En composant le numéro, je tremble. Une femme me répond très gentiment : tout s’est ben passé, il s’est réveillé. Il est « ensuqué », j’ai le droit de venir en réa le lendemain. Un soulagement profond m’envahit comme une légèreté d’être. Merci professeur Leca ! Pauvre petit Mouloud, je l’aime simplement, comme on aime son enfant. Je ne sais pas si c’est raisonnable dans cette situation, mais je m’en fous ! Je sais qu’il récupère sans danger. Il est sauvé !

Le lendemain

(…) Myriam passe me prendre ce matin. Réa : déguisées en astronaute-stérile-vert nous arrivons jusqu’à Mouloud… Dès qu’il nous voit, il explose, il est furieux, il explique avec des gestes et des mots de reproche, il pointe son doigt sur moi : je l’ai abandonné aux mains de celles-là (il montre les dames en blancs), elles en ont profité pour lui faire ça (il montre sa cicatrice). Il me dit en arabe, ça suffit ! et il amorce un mouvement pour se lever. J’essaye de le calmer avec quelques mots d’arabe. Il se met à pleurer. Je l’embrasse, pliée sur la barre de protection qui me rentre dans le ventre et me coupe la respiration. Myriam lui chante une chanson qu’il connaît. Il se calme et s’endort. Le nounours est toujours là, je lui installe un masque à oxygène comme celui qu’il a sur le nez et le lui mets dans les bras.

Je téléphone aux parents. Ce n’est pas forcément la procédure, mais je me dis que j’aimerais qu’on agisse comme ça avec moi. J’explique au père que je n’ai pas voulu les appeler avant le réveil. Il ne connaissait pas la date de l’opération. Il me dit qu’il a rêvé d’un lit d’enfant dans lequel il n’y avait qu’un drap blanc et il comprend que c’est le mal qui a disparu, pas son fils. La mère pleure de joie.

Les quelques jours qui suivent sont calmes, Mouloud est assez faible ; (…) Il ne parle et ne bouge pas trop. Je le sens douloureux. J’essaye de l’amuser, je lui raconte des contes des Mille et une nuits, je lui chante des chansons. Il s’économise en ne bougeant pas. Un rictus de sourire reste collé à son visage comme pour me dire : Ne t’inquiète pas, je récupère, attends un peu, j’arrive ! Je suis confiante. Les infirmières me disent que tout est normal.

(…) En deux jours à peine, Mouloud a retrouvé son visage. Il est tendre, il mange, il boit, il a une sacrée cicatrice. Presque la moitié de la longueur de son torse. Le professeur Leca est satisfaite de l’opération. Ce petit bonhomme va pouvoir vivre et aimer avec ce cœur tout réparé.

Je monte à Mécénat juste pour donner des nouvelles de Mouloud. Ça se partage ce genre de bonnes nouvelles ! Sous les toits d’un coin d’hôpital, relégués dans un long couloir partagé en deux, Babette et Jules travaillent. Ils sont débordés, mais une part d’eux est toujours disponible. Je leur parle de Mouloud et ils me sourient et m’écoutent. Ils l’ont vu le jour de la première visite. Sur les murs de leur petit bureau, des enfants démontrent que la vie est un combat possible. Aujourd’hui j’ai la sensation que Babette et Jules, dont je ne connais que les prénoms, sont un peu de ma famille. Leur café n’est pas très bon, mais ils ont en eux quelque chose de vrai qui me touche. Ils ne ressemblent ni l’un ni l’autre aux gens que je vois toute la journée. On finit vite par s’enfermer dans un milieu professionnel ou communautaire… et en passant la tête par la fenêtre de ma vie, je découvre une autre réalité. Ils en seraient presque exotiques, tellement ils sont loin de moi et pourtant je me sens plus proche d’eux que de mon oncle.

En descendant, je repasse par le service où Mouloud dort. On me dit que, sans doute demain, il partira aux Côtes, centre hospitalier de convalescence !

Convalescence et nouveau départ

Les Côtes.

Le lieu est très boisé, à deux heures d’embouteillage de Paris. Lieu béni, le médecin de garde parle arabe, c’est une femme douce. Je viens tous les midis pour faire manger Mouloud et nous jouons jusqu’à ce qu’il s’endorme, moment que je choisis courageusement pour me tirer sans qu’il me voie.

Mouloud retrouve peu à peu le sourire. Je lui apporte des jouets, des gâteaux qu’il adore. (…) Dans ces lieux où les visages de certains enfants sont parfois difficiles à affronter, des rires et des fous rires occupent souvent l’espace. Les jeunes femmes qui travaillent là font des gestes de la vie naturellement, quelles que soient les circonstances.

Les jours passent.

La saturation remonte. Comme c’est à peu près la seule chose vraiment claire pour moi, je m’y accroche. Nous remontons… Je continue d’envoyer des mails à son père. Il me demande « Est-il toujours bleu ? Vous savez, nous n’avons connu notre fils que bleu. » Je le rassure du mieux que je peux. Il m’écrit qu’il attend mes messages au cyber-café, « les imprime et court les apporter à sa femme qui cajole le papier, l’embrasse, le caresse comme s’il était son enfant ». J’ai besoin plus que jamais de cet échange quotidien.

(…) J’arrive aux Côtes ce midi et une infirmière m’annonce que Mouloud peut sortir. Il me regarde et me tend les bras comme pour me dire : « Dépêche-toi, on s’en va de ce lieu où on m’enlève les pansements sans me faire rire, où tu n’es pas là pour m’endormir avec ta musique chum ! » Viens mon petit. Viens avec ta vieille mère d’ici ! Il faut y aller mollo, mais je vais te faire un dîner d’enfer, et appeler Myriam et Quentin. On va fêter ça !

Arrivés à la maison.

Je décide d’appeler les parents de mouloud pour qu’ils aient un contact direct avec lui. Il avait dit à Djelila qu’il aimerait les entendre. Il est tellement ému dès qu’il entend la voix de sa mère qu’il dit quelques mots et me donne le combiné les yeux plein de larmes. Il a voulu retenir sa joie et sa peine pour s’épargner. Je ne sais pas si j’ai bien fait. La mère est très bouleversée aussi. Je la cajole. Il récupère vite. La famille se réunit pour le dîner. Mouloud a déjà changé physiquement. Il ne s’essouffler plus, il est moins bleu, sa langue est moins noire, il a les yeux moins cernés, il est toujours aussi beau. Nous décidons tous de partir à la campagne pour le week-end.

A la campagne, chez la mère de Catherine, Mouloud revit. On l’emmène voir des chevaux et un voisin, transporteur, le fait même monté dans son grand camion.

Une certaine gravité au fond de son regard ne l’a pas totalement déserté. Il réapprend à vivre, à faire ce qui lui était interdit. Il avance comme un enfant qui va marcher pour la première fois. Il a ce côté hésitant et moi, qui ai toujours fait ces gestes sans même y penser, je prends conscience du bonheur que représente un outil de vie en état de marche.

Le lendemain, une promenade dans Paris.

En arrivant à la maison, Mouloud me sert fort la main et je lui dis en traversant la rue : « On court ? » Il ne bouge pas et se met immédiatement à haleter comme s’il perdait souffle. Je le porte en lui disant : « Ne t’inquiète pas, on essayera plus tard ! »

Quelques jours plus tard, il me prend la main et il court quelques mètres en me souriant, sans essoufflement ! C’est la première fois qu’il court !

Dernière visite à Necker. Tout se passe bien ; Mouloud peut rentrer chez lui. Après une grande fête à la maison…

Orly.

Myriam est avec nous. Nous avons rendez-vous avec le convoyeur d’Aviation Sans Frontières. Il est très excité, c’est son premier voyage et il a deux enfants à emmener. Ratatinée comme moi, l’autre famille d’accueil est arrivée. Le convoyeur fait des photos qui crachent des images instantanées. Il les donnera aux parents des petits.

Mouloud se serre contre moi, il vient de prendre conscience de l’imminence de son départ. Comme moi, il est tiraillé entre deux sentiments, heureux : il va revoir ses parents, et triste : nous allons nous quitter après six semaines de vie ensemble. Il me demande de venir avec lui. Il sait que je ne peux pas. Je l’accompagne à la limite possible de l’espace aérien, puis je le dépose doucement dans les bras de l’homme. Il m’embrasse dans le cou comme il sait si bien le faire et me sourit. Je l‘embrasse sur la joue et la main. Myriam aussi.

Il s’en va.

Il nous donne un dernier sourire.

Il est parti.

(…) Petit bonhomme, tu me tenais la main depuis six semaines et tu me manques.

Notre langage, nos sourires, tout ce qui faisait qu’on se comprenait très bien restera en nous.

Tu m’oublieras et c’est bien comme ça.

Moi, j’aimerais suivre ton enfance, ton adolescence. Te voir grandit de loin.

C’est ta famille qui décidera, nous continuerons de nous écrire ton père, ta mère et moi.

Tu dois revenir à l’adolescence, je saurai t’attendre petit garçon.

Tu as laissé ton empreinte en moi et je te garderai.

Catherine Lévy