En suivant l'épitre de Saint Paul aux Romains

Michel Jondot

De toutes les épitres de Paul, la Lettre aux Romains est sans doute la plus marquante.

Elle rend vivante un moment important de l’Eglise naissante. Paul, au milieu des années 50, a déjà fait naître plusieurs communautés dans le monde grec. Depuis Corinthe, sans doute, il écrit à la jeune église de Rome qu’il prévoit d’aller visiter.

Cette lettre est la première vision synthétique de la particularité chrétienne. Le converti de Damas dégage des concepts qui seront utilisés tout au long de l’histoire de l’Eglise et jusqu’à maintenant : justice, foi, grâce, salut, rédemption.

L'épitre aux romains fait partie du Nouveau Testament : il est pris, aux yeux des croyants, dans le même souffle que celui qui anime les Evangiles.

Il a permis des mutations importantes. Sa lecture a conduit le moine Luther à se lancer dans une réforme de l’Eglise. Il alimente aujourd’hui les discussions œcuméniques entre les différentes confessions chrétiennes. Nous tentons de nous mettre à son écoute.

Nous commençons la lecture à partir du chapitre trois. Les deux premiers chapitres font entrer dans une vision assez désespérée dans laquelle se trouve l’humanité ; qu’il s’agisse des juifs ou des païens tous sont enfermés dans le péché. Mais au cœur de ce drame, le salut se manifeste : « Je ne rougis pas de l’Evangile : il est force de Dieu pour le salut de tout croyant, du Juif d’abord, puis du Grec… le juste vivra de la foi » (3,16).

Un ensemble textuel sera proposé chaque fois ; on l’emprunte à la Bible de Jérusalem. On s’efforcera d’entrer dans la lettre du texte en veillant à ne pas s’y enfermer. Chaque lecture sera l’occasion non d’en dégager un dogme mais de nous exprimer à notre tour en prenant soin de rester dans le sillage ouvert par la lettre. Ainsi fonctionne la vérité chrétienne. L’Ecriture ne contient pas d’abord un énoncé à répéter ; elle nous engage plutôt à prendre la parole qu’elle nous donne. Nous répondons ainsi à Paul lui-même ; il nous invite, dans son épitre, « à servir dans la nouveauté de l’Esprit, et non plus dans la vétusté de la lettre » (7,6) Ancienne est la lettre de l’épitre ; la lecture qu’on essaie de faire peut lui donner une nouvelle jeunesse.

3- Le jeu de la mort et de la vie

Lecture de Romains chapitre 6

5- La Chair, l'Esprit et l'Amour

Lecture de Romains chapitre 8

6- Le Mystère d’Israël

Lecture de Romains chapitres 9,1 à 11,32

7- Le chrétien au milieu de la société

Lecture de Romains chapitre 12,1 à 13,8

Épitre de Saint Paul aux Romains

chapitres 3,23 à 4,25

Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu – et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la libération accomplie dans le Christ Jésus : Dieu l’a exposé instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi ; il voulait montrer sa justice du fait qu’il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu ; il voulait montrer sa justice au temps présent, afin d’être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus.

Où donc est le droit de se glorifier ? Il est exclu. Par quel genre de loi ? Celle des œuvres ? Non, par une loi de foi. Car nous estimons que l’homme est justifié par la foi sans la pratique de la Loi. Ou alors Dieu est-il le Dieu des Juifs seulement et non point des païens ? Certes, également des païens ; puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu qui justifiera les circoncis en fonction de la foi comme les incirconcis par le moyen de cette foi. Alors par la foi nous privons la Loi de sa valeur ? Certes non. Nous la lui conférons.

Que dirons-nous d’Abraham notre ancêtre selon la chair ? Si Abraham tint sa justice des œuvres il a de quoi se glorifier. Mais non au regard de Dieu ! Que dit, en effet, l’Ecriture ? Abraham crut en Dieu et ce lui fut compté comme justice. A qui fournit un travail on ne compte pas le salaire à titre gracieux : c’est un dû ; mais à qui, au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l’impie, on compte sa foi comme justice. Exactement comme David proclame heureux l’homme à qui Dieu attribue la justice indépendamment des œuvres : Heureux l’homme dont les offenses ont été remises, et les péchés couverts. Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute aucun péché.

Cette déclaration de bonheur s’adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis ? Nous disons, en effet, que la foi d’Abraham lui fut comptée comme justice. Comment donc fut-elle comptée ? Quand il était circoncis ou avant qu’il le fût ? Non pas après mais avant ; et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu’il possédait quand il était incirconcis ; ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision, pour que la justice leur fût également comptée, et le père des circoncis qui ne se contentent pas d’être circoncis mais marchent sur les traces de la foi qu’avant la circoncision eut notre père Abraham.

De fait ce n’est point par l’intermédiaire d’une loi qu’agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la justice de la foi. Car si l’héritage appartient à ceux qui relèvent de la Loi, la foi est sans objet et la promesse sans valeur. La Loi, en effet, produit la colère, tandis qu’en l’absence de loi il n’y a pas non plus de transgression. Aussi dépend-il de la foi, afin d’être don gracieux et qu’ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclame non de la loi seulement mais encore de la foi d’Abraham, notre père à tous comme il est écrit Je t’ai établi père d’une multitude de peuples – notre père devant Celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l’existence.

Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d’une multitude de peuples, selon ce qu’il fut dit Telle sera ta descendance. C’est d’une foi sans défaillance qu’il considéra son corps déjà mort – il avait quelque cent ans – et le sein de Sara, mort également ; appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l’accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice.

Or quand l’Ecriture dit que sa foi fut comptée ce n’est point pour lui seul ; elle nous visait également, nous à qui la foi doit être comptée, nous qui croyons en celui qui ressuscita d’entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification.

Analyse

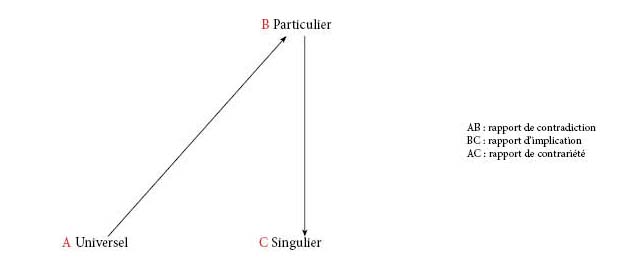

Tout mot est pris dans une série de trois rapports : comprendre, par exemple, le mot « froid » c’est saisir en même temps le sens des mots « chaud » et « frais » ; le froid et le chaud sont pris dans un rapport de contrariété ; le frais est impliqué dans le froid et en contradiction avec le « chaud » . On s’efforce de dégager les principaux termes dans les rapports qu’ils entretiennent pour faire sens.

Types d’acteurs

Trois types d’acteurs sont en scène. Certains sont au singulier et d’autres au pluriel ; les premiers sont désignés par un nom propre : Dieu, Jésus-Christ, Abraham, David. Parmi ceux qui sont au pluriel on distingue ceux qui désignent des sujets universels (« Tous », « la multitude des peuples ») et ceux qui, désignent des ensembles particuliers ; ces derniers se répartissent eux aussi en trois catégories : le monde des « Juifs » (ou des « circoncis » « qui relèvent de la Loi »), le monde des païens, le monde de ceux à qui s’adresse la lettre - autres que les païens et autres que les Juifs - et que le pronom « nous » fait apparaître.

Autour de la justice

Justice, foi et loi

- Les mots « justice », « juste » et surtout « justification » reviennent seize fois.

- Le mot « foi » ou le verbe « croire » reviennent dix-huit fois.

- On trouve, dix-huit fois encore, les termes qui disent l’univers juridique des juifs (œuvres, circoncision, transgression, et surtout « Loi »).

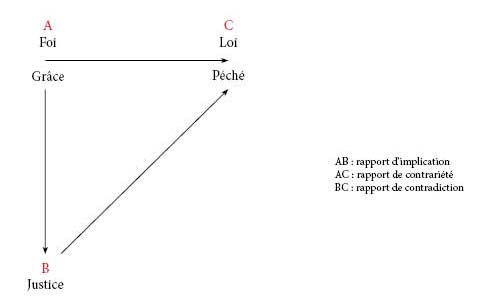

Les liens entre ces trois termes sont explicités : « Nous estimons que l’homme est justifié par la foi sans la pratique de la loi. » Autrement dit foi et loi s’opposent et la justice, impliquée dans la foi, contredit la loi.

Justice, péché et grâce

En même temps qu’à la foi et à la loi, la justice s’articule d’une part sur ce que Paul appelle « grâce » et, d’autre part, sur le monde de la faute et du péché. Le mot « péché » se trouve au tout début du texte. Il revient à l’extrême fin. (« Tous ont péché » / « livré pour nos péchés »).

L’ensemble est également encadré par une référence à Jésus-Christ. Celui-ci est donné, transmis, livré, si l’on en croit les dernières lignes, dans l’acte de sa pâque, par « celui qui (le) ressuscita d’entre les morts ». Les premières lignes avaient précisé en quoi consiste le don : Jésus est la « rançon à payer » (« instrument de propitiation ») pour « la libération d’un captif » (« rédemption »).

Le mot « grâce » est à comprendre à partir de cette allusion au prix à payer impliqué dans la notion de « rançon ». Il s’agit d’un don gratuit, « livré » comme le cadeau que l’on reçoit et qui a été envoyé à un destinataire. Le centre du texte fait jouer la rencontre de ces deux termes opposés (grâce et prix à payer) : « A qui fournit un travail on ne compte pas le salaire à titre gracieux. » Entre le début et la fin, le verbe « compter » revient sept fois.

Ainsi la grâce est, vis-à-vis de la justice, dans le même rapport que la foi : l’une implique l’autre. (« Ils sont justifiés par la faveur de sa grâce. ») De même le péché, opposé à la grâce, est, comme la loi, en contradiction avec la justice.

Trois sortes de temporalité

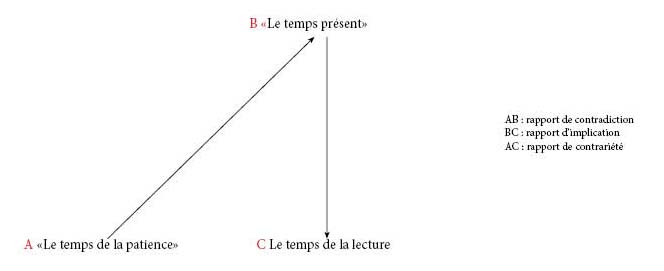

Le temps de la patience et le temps présent

Ces deux temps sont mentionnés dès les premières lignes : « Il avait passé condamnation pour les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu ; il voulait manifester sa justice au temps présent. »

L’ensemble du texte montre un temps qui n’est pas celui de nos calendriers. La justice apparaît avec la foi d’Abraham, à un moment précis qui précède la Loi. Mais lorsqu’on se réfugie dans l’observance de la Loi simplement parce que c’est la loi, on reste « dans le temps de la patience », dans la mesure où seule la foi sauve et rend juste. On demeure dans le temps de la patience tant qu’on n’entre pas dans le monde de la foi. A une temporalité où le passé précède le présent s’en oppose une autre où la foi précède la Loi. Dans la cohérence des historiens, Abraham et David précèdent Jésus et Paul. Dans la cohérence de l’Epitre aux Romains les ancêtres et ceux à qui l’apôtre s’adresse vivent dans le même temps : le présent de la promesse. Celle-ci parvient au croyant comme elle est parvenue à Abraham : il importe que « la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclame de la foi ». En ce temps-là, sans doute, parlait Jésus lorsqu’il affirmait, au dire de St Jean : « Abraham a connu mon jour. »

Le temps de la lecture

Dans la cohérence de la promesse, au « temps de la patience » s’oppose « le temps présent », celui de la foi. De celui-ci procèdent les paroles de l’épitre. Dans le temps présent – le temps de la foi – s’insère un autre présent : celui où se déroulent les paroles qui cherchent à rejoindre des destinataires ; ce présent est le nôtre dans la mesure où nous lisons ces paroles dans la foi. On repère facilement le fonctionnement de « ce temps-là ». Les nombreux points d’interrogation s’adressent manifestement à des interlocuteurs. Entre celui qui questionne et ceux qui sont censés l’écouter se produit une rencontre qu’indique le pronom « nous » : « Que dirons-nous donc d’Abraham, notre ancêtre ? » Dans la mesure où nous recevons ses paroles dans la foi nous entrons dans cet ensemble croyant qui se constitue autour du converti de Damas.

Relecture

1- Universel, Particulier, singulier

« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »

Albert Camus a mis en scène, dans l’un de ses romans (« La chute »), un avocat qui, pendant un long temps de sa vie, avait cru se distinguer en se dévouant au service de l’innocence : il était fier d’arracher des inculpés à la condamnation. Est arrivé un jour où il a pris conscience de sa propre culpabilité. Les apparences d’une vie brillante lui avaient caché sa lâcheté : la peur l’avait conduit à laisser se noyer une jeune fille, tombée sous ses yeux dans les eaux de la Seine. Lorsque cet événement qu’il avait refoulé remonte de l’oubli, il tombe de haut et s’aperçoit que nul n’est innocent : le monde n’est pas celui des procès où l’on met d’un côté des coupables et de l’autre des spécialistes qui apprécient les fautes. « Nous ne pouvons affirmer l’innocence de personne tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous. » Le juge lui-même est coupable ; tous sont enfermés dans la faute.

Camus n’est pas croyant. Mais il n’est pas rare que des hommes de foi expriment des sentiments assez semblables. Le testament spirituel de Christian de Chergé en est un bel exemple : « Ma vie n’a pas l’innocence de l’enfance. J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde. »« La multitude des peuples »

Pour Camus, devant cette universalité de la faute, l’homme n’a rien à attendre : la seule perspective de la vie c’est la mort. Tout coupable, en vérité, n’a d’autre espoir que d’avoir la tête tranchée s’il veut être distingué des autres : « Au-dessus du peuple assemblé vous élèveriez ma tête encore fraîche pour qu’ils s’y reconnaissent et qu’à nouveau je les domine, exemplaire. »

Quelque chose de semblable se manifeste dans la méditation de Christian de Chergé. A regarder l’avenir auquel il se prépare, le croyant, en se reconnaissant au nombre des pécheurs, bute comme les autres, sur le vide. Le titre qu’il donne à son testament est un jeu de mots : « Quand un A-Dieu s’en-visage » : le Dieu de Christian, au moment où celui-ci écrit, est « sans visage », pure figure du néant. En réalité, le Prieur de Tibirhine a bien médité la parole de Paul : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais la suite du testament, dans la cohérence de Paul, laisse apparaître que l’universalité dans le péché en recouvre une autre. Il y est question d’un face-à-face où dans le regard de Dieu on découvrira une tendresse qui nous enveloppe tous. L’universalité qui nous englobera s’avère une universalité où les pécheurs que nous sommes tous, meurtriers ou victimes, seront au coude-à-coude dans la joie et la gloire de Dieu : « Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis. » Nous voici tous pris dans « la multitude des peuples » dont Paul nous rappelle qu’Abraham est l’ancêtre.« La libération accomplie dans le Christ Jésus »

Camus situe son héros par rapport à cet ensemble particulier que constitue la religion chrétienne. Il comprend ce qu’elle pourrait être si Dieu existait : « La seule utilité de Dieu serait de garantir l’innocence et je verrais plutôt la religion comme une grande entreprise de blanchissage, ce qu’elle a été, d’ailleurs, mais brièvement, pendant trois ans tout juste, et elle ne s’appelait pas religion. »

Il est sans doute bon d’entendre cette opinion. La religion chrétienne, il faut l’avouer, n’est qu’un ensemble particulier. Elle a sa place parmi d’autres ensembles humains et, souvent, elle a tendance comme les autres, à exclure plutôt qu’à absoudre. Ce n’est pas à l’Eglise telle que beaucoup l’entendent que conduit l’auteur de l’épitre. En revanche, comme le romancier athée, il faut reconnaître qu’au cœur de ce que St Augustin appelait « massa damnata » (« la masse des condamnés »), une personne singulière – Jésus - s’est manifestée au cœur de l’histoire. Son nom émerge dans le texte de Paul, il l’encadre.

Camus avait compris la mystérieuse coïncidence entre les mots « solitaire et solidaire » et pourtant il dissocie Jésus du reste de l’humanité. Il en fait un personnage solitaire sans reconnaître que l’exception qu’il est n’exclut pas la solidarité. L’épitre aux Romains fait apparaître, en Jésus, ce frère universel qui, partageant la condamnation pesant sur elle, conduit l’humanité à la libération : on fait voir en lui « l’instrument de libération » qui permet d’échapper à la condamnation. La libération conduit en un point qui ouvre le chemin où chacun à son tour est invité à arracher le monde à son emprise mortifère.

2- Foi, justice et loi

« La loi produit la colère »

Les grecs avaient su dénoncer les dangers de la loi. Eschyle, en décrivant la condition faite à Prométhée, a mis en scène le châtiment de celui qui avait osé transgresser les commandements de Zeus en transmettant aux hommes le moyen de leur émancipation. Le feu qu’ils avaient reçu, en effet, leur communiquerait la possibilité de forger une civilisation prospère. La désobéissance à la loi du maître de l’Olympe a conduit le transgresseur à être enchaîné sur un rocher et à devenir la proie des oiseaux carnassiers.

Paul avait-il lu les tragiques grecs ? Toujours est-il qu’il semble avoir compris leur problématique. En réalité, il fut longtemps fidèle serviteur d’une Loi qui, elle aussi, se réclamait de Dieu. Celle-ci le conduisait à traquer les disciples de Jésus et à les conduire au châtiment. La conversion lui a « ouvert les yeux » : le Dieu d’Abraham ne pouvait vouloir la mort et la loi des Juifs ne pouvait être le dernier mot de leur Seigneur. Certes, sans loi, aucune vie n’est possible. Il n’y aurait pas de vie en société si hommes et femmes ne trouvaient, en se soumettant aux mêmes impératifs et en respectant les mêmes interdits, le moyen de vivre ensemble. Par nature, « l’homme est un loup pour l’homme ». Grâce à la loi les humains deviennent des prochains capables de vivre en commun. En réalité, la loi n’a pas sa fin en elle-même. Elle n’est « accomplie », comme disait Jésus, que lorsqu’elle permet la vie.« Où donc est le droit de se justifier ? »

Parce qu’elle a une dimension communautaire, la loi ne peut être laissée à la fantaisie de chacun. On appelle « justice » le système qui permet à la loi de fonctionner ; il distingue, dans la société, d’un côté les hommes de loi (ceux qui doivent légiférer, ceux qui font respecter la loi, ceux qui jugent) et, de l’autre côté, ceux qui doivent se soumettre s’ils veulent être « comptés » au nombre des justes. Le génie de Paul est de constater que cette distinction est illusoire. Tous sont coupables, « tous ont péché » : aux yeux de la loi, nul ne peut être « compté » au nombre des justes, pas même ceux dont la fonction est de « compter » les points.

Le drame de la loi, c’est qu’elle véhicule une contradiction. Formulée pour permettre la vie, elle conduit à la mort sous toutes ses formes : la lapidation mais aussi la mise à l’écart du publicain ou de la prostituée et la mauvaise conscience que le Pharisien refuse de reconnaître. Et pourtant, Paul en est persuadé, la justice existe : « Dieu l’a manifestée dans le temps présent. » Il veut justifier « ceux qui se réclament de la foi en Jésus ».« L’homme est justifié par la foi »

Paul adressait son épitre à des chrétiens venus du monde juif et du monde païen. La tentation était grande pour les premiers de penser que la reconnaissance de Jésus ne servait à rien si elle ne s’accompagnait pas du respect de la loi. La véritable conversion, Paul en a fait l’expérience, consiste à renverser les termes. Le respect de la loi – que ce soit celle de Moïse ou celle des sociétés méditerranéennes où se répandait le message – ne sert à rien si elle ne s’accompagne pas de la foi.

Les mots « justice » ou « justification » sont inséparables des mots « croire » ou « foi ». La foi seule rend justes ; elle prend la place de la loi. Celle-ci, à elle seule, est insuffisante ; la loi doit permettre de vivre et de vivre ensemble mais elle ne suffit pas à rendre juste puisqu’elle exclut les coupables et qu’en vérité « tous ont péché ». Tous ont péché mais Paul ajoute : « Tous sont justifiés. » C’est dire que dans les temps nouveaux, le regard change quand on considère le mystère de Jésus. A ceux qui sont esclaves de la loi qui condamne, le Nazaréen est comme la rançon qu’il faut payer pour libérer les captifs. Il partage la servitude à laquelle conduisent les impératifs de la Loi et se soumet à la volonté du Père. En ce point s’opère le passage de l’obéissance de la Loi à l’obéissance de la foi. Au lieu de la Loi qui asservit, il reçoit la dignité qui le fait Seigneur (Cf. Ph 2,11). Il devient juste et cette justice, transmise à l’humanité entière est reçue par ceux qui croient. « Il voulait montrer sa justice au temps présent afin d’être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. »

3- Grâce, justice et péché

« Ce lui fut compté comme justice »

« Je ne dois rien à personne » : on entend parfois cette parole sur les lèvres de ceux qui ont réussi dans leurs entreprises humaines. Leurs efforts leur donnent le droit de se considérer comme justes et leur succès est mérité. Il est un niveau où ils ont raison mais il est un autre niveau que l’épitre révèle. Certes, celui qui travaille mérite « salaire et ce qu’il reçoit est un dû ». Mais que devient celui qui ne s’est pas dépensé parce qu’il n’en a pas eu le courage ou la force nécessaires ou parce que l’occasion ne lui en a pas été donnée ? La période de chômage que nous traversons fait apparaître le sentiment d’exclusion qu’éprouve celui qui n’est pas en situation de mériter un salaire. La loi reconnaît les droits de ceux qui se soumettent à ses exigences. Qu’en est-il de ceux qui n’ont rien dont ils puissent se prévaloir, ceux qui ont « les mains vides » ? Qu’en est-il de ceux dont « les œuvres » sont le fruit d’une désobéissance : les délinquants ou les criminels, ceux qui ont « les mains sales » ? Il convient de se poser ces questions pour deviner à quel niveau l’épitre tente de nous hausser. A un certain niveau, en effet, existe une communauté humaine d’où nul n’est a priori exclu quels que soient ses mérites et où règne la justice de « ceux qui se réclament de la foi en Jésus ».

« Par la faveur de sa grâce »

On a coutume de penser que la souffrance de Jésus est le prix qu’il a fallu payer à Dieu pour que soit reconnu à chacun le droit de pénétrer dans cet univers que Paul évoque. En réalité tout l’ensemble du texte conteste cette manière de calculer ou, pour prendre un mot qui revient fréquemment, cette manière de « compter » le prix des dégâts produits par nos péchés ; la justice de la foi ne peut ressembler à la justice de la loi. Certes l’expression « victime de propitiation » évoque bien un « prix à payer » mais il implique aussi l’orientation vers un destinataire. Un don, en effet, n’est pas seulement un objet mais un mouvement : la langue latine distingue « donum » (l’objet donné, le cadeau) et l’acte de le transmettre, de le « livrer » (donatio). Ce dernier mot est celui que Paul utilise à la dernière ligne : « livré au milieu de nos fautes. »

En ce point où Dieu est donné, la foi peut naître. Elle dépasse l’ensemble particulier forgé par une loi, qu’il s’agisse du peuple juif ou de n’importe quel autre ensemble humain. Elle a été donnée à Abraham, en effet, bien avant que surgisse la loi de Moïse, avant même la circoncision. David à son tour en a fait l’expérience : il chante le fait qu’il est justifié indépendamment de ses offenses. L’accueil du don gratuit, de la grâce, accompagne l’acte de foi. Par-delà le péché que fait connaître la loi, Paul fait entrevoir un lieu où « tout est grâce ».

La jolie parabole des ouvriers de la onzième heure, rapportée par les synoptiques, permet de comprendre les développements de Paul. Un contrat lie des ouvriers et un vigneron : ils se mettent d’accord, un matin, sur le salaire d’un denier pour le travail d’une journée. D’autres travailleurs sont embauchés dans les heures qui suivent ; on leur promet qu’il leur sera fait justice. A l’extrême fin du jour, le maître rencontre quelques hommes qu’il envoie, eux aussi, à la vigne mais sans leur rien promettre. Quand est arrivé le moment de quitter le travail, il se trouve que les derniers venus reçoivent autant que ceux qui ont peiné pendant de nombreuses heures. A ceux qui s’en étonnent le maître fait apparaître deux systèmes de relation : l’un branché sur la justice de la loi, l’autre sur la bonté. Dans l’un, on compte ce que valent les efforts fournis ; dans l’autre, on donne sans compter ce qui est dû. Dans un cas, la loi ; dans l’autre la grâce.« Celui qui ressuscita d’entre les morts Jésus notre Seigneur. »

Sophocle a eu l’intuition des limites des lois de la cité. Il met en scène deux sœurs : Ismène et Antigone. Toutes deux sont blessées par un interdit : Créon qui règne sur la ville de Thèbes, refuse que Polynice, leur frère chéri, mort dans un combat contre le pouvoir, reçoive les honneurs dus à un défunt. Il veut que « laissé sans deuil et sans sépulture il soit l’aubaine des rapaces ». Les deux sœurs souffrent de cette mesure qui transforme celui qu’elles aimaient en objet de haine. La première se résigne et s’incline : « Soumises aux puissants, nous devons obéir à cet ordre… Puisque j’y suis contrainte, je cèderai à ceux qui ont le pouvoir. » En revanche, Antigone s’insurge. Elle a l’intuition que la soumission n’est pas le tout et qu’il faut désobéir. Lorsque la loi engendre la haine, il faut s’en écarter : « Je ne suis pas faite pour la haine mais pour l’amour. » Mais, dans la cohérence de Sophocle, se soumettre aux exigences de l’amour, c’est courir à la mort : « Je l’ensevelirai ; je trouve beau de mourir pour cela. »

Comme Paul à la suite de Jésus, Sophocle a compris que la loi qui fait les cités doit être dépassée. On peut cesser d’être juste en se soumettant à la loi. Lorsque les circonstances l’exigent, c’est à l’amour qu’il faut obéir. On n’est pas loin du commandement nouveau que promulgue Jésus. Quel contraste pourtant entre cet univers tragique du théâtre grec et celui de Paul ! Certes, la foi en Jésus est la foi en la loi d’amour qui s’est manifestée en Jésus. Cette loi d’amour en rencontrant la loi de la cité peut conduire à la mort (« Nous avons une loi et d’après cette loi il doit mourir. »). Mais dans la foi donnée à Jésus nous percevons une justice où la mort est dépassée et promesse de résurrection.

4- Patience, présence et lecture

« Le temps de la patience de Dieu »

On a coutume, en Christianisme, de diviser le temps entre un passé qui serait celui de l’ancienne Loi c’est-à-dire de l’Ancien Testament, un présent qui se déroulerait à partir de la naissance de Jésus et un avenir que désignerait l’expression « Royaume de Dieu ». Cette manière de voir n’est pas tout-à-fait celle de Paul qui, certes, se situe dans l’histoire humaine : la mention de David est une référence au temps passé et Abraham est présenté comme l’ancêtre, le père d’une « multitude ».

Mais une autre sorte de temps déborde celui de l’histoire. Qu’est-ce que « le temps de la patience de Dieu » ? La patience suppose l’attente, c’est-à-dire le désir encore insatisfait. Le temps de la patience est celui de l’appel de Dieu, il s’articule sur celui de la réponse, c’est-à-dire de la foi. Il est par rapport à Jésus qui a su répondre, comme le passé par rapport au présent : « jadis, au temps de la patience. »

A cet « autrefois » s’oppose « le temps présent » où s’est déjà souvent manifestée « la justice de celui qui se réclame de la foi ». La justice du temps présent, en réalité, était déjà celle d’Abraham dans le temps passé : il a répondu avant même que soit donnée la Loi.« La justice au temps présent »

Le présent était dans le passé mais le passé se trouve aussi dans le présent. Les jansénistes se sont trompés en prétendant que la grâce n’était pas donnée à tous les hommes mais ils ont dégagé une notion intéressante. Ils parlent de « justes pécheurs ». On peut pratiquer scrupuleusement la loi, disent-ils, et cependant être perdu. Il est vrai que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Il est vrai que nous sommes justifiés par la grâce seule. Mais, contrairement à ce que disent les jansénistes, cette grâce, offerte à tous les hommes, n’est rien sans la foi qui l’accompagne. Refuser de croire revient à s’enfermer dans la vieillesse ; il faut « tuer le vieil homme » ne cesse de dire Paul et « revêtir l’homme nouveau » (Eph 4,14). Dans la cohérence de l’Evangile, la jeunesse n’est pas perdue dans un lointain passé. Croyons-le : elle nous attend !

« Espérant contre toute espérance, il crut. »

En même « temps » que le passé, l’avenir entre dans le présent ; cela s’appelle l’espérance. « Le temps de la patience » était celui où Dieu nous désirait ; le temps présent est celui où nous Le désirons et ce désir est paradoxal. Il ouvre l’avenir mais l’avenir est déjà donné dans la foi : « Elle est la preuve des réalités qu’on ne voit pas ; elle est la garantie des choses qu’on espère » (Heb 11,1). La rencontre d’autrui, en effet, est le lieu où Jésus est livré et où nous accueillons l’Autre qui l’envoie. Rencontrer autrui c’est accueillir Jésus lui-même : « J’avais faim, j’avais soif. » (Mat 25). La foi qui nous sauve ne fait qu’un avec l’espérance et la charité.

Un lien se noue entre Paul et ceux à qui il s’adresse : en ceci la charité se déploie. Si, recevant la lettre, nous acceptons de croire, nous sommes au point même où Paul se situe : en Christ, le don de Dieu reçu dans la foi. La justice du croyant et la justice de Jésus se confondent. En Jésus, « Dieu a voulu montrer sa justice et justifier celui qui croit en Lui ».

Faire grâce

Au terme de cette relecture, une question ne peut manquer de se poser à celui qui croit en la justice de la foi. Le chrétien dans la société vit au milieu des incroyants. Le danger est de considérer qu’il est juste au milieu d’un peuple injuste. Jésus nous a appris à nous méfier. Le Pharisien dont parlait Jésus dans une parabole était satisfait de lui-même, conscient de sa valeur lorsqu’il priait dans le Temple. Le Publicain, en revanche, était conscient de ses lacunes mais sa prière était prise dans un désir : « Seigneur prends pitié ! » C’est ce dernier, au dire de Jésus, qui était justifié. Le chrétien ne peut pas dire qu’il « vaut mieux » qu’un autre. Se comparer à autrui c’est retomber dans les limites de la loi qui apprécie ce que « valent » les comportements.

La foi libère de cette loi-là. Elle ne compte pas le prix des actes ou des personnes : elle fait grâce. Il ne s’agit pas de mépriser les lois qui permettent qu’une société existe mais de vivre là où elles sont dépassées. Un philosophe juif a su comprendre cela. Lévinas, décrivant le comportement du juge dit que celui-ci, après avoir instruit la cause et mesuré la peine que prévoit la loi, doit prononcer la sentence en baissant les yeux. En revanche après cet énoncé il faudrait qu’il relève la tête afin de regarder en face pour partager la satisfaction de l’innocent ou compatir à la situation du condamné. Lorsque se produit ce moment de fraternité on atteint le point où conduit la foi. En réalité, ne nous interrogeons pas sur ceux qui affirment ne pas croire. Efforçons-nous plutôt de vivre avec eux en faisant grâce.

Michel Jondot

Tapisserie de l'atelier Mes-Tissages

Lecture suivante (Romains chapitre 5) : Où va notre planète ?