En suivant l'Evangile de Matthieu

Michel Jondot2- Qu'est-ce que croire ?

Lecture de Matthieu 14,23 à 16,28Croire ne va pas de soi. C’est à la fois un point d’aboutissement et un point de départ dont on peut discerner le travail en lisant St Matthieu.

1

Myriam, une jeune femme d’origine algérienne vivant en France, avait trouvé dans une allée de la cité où sa famille résidait lorsqu’elle avait 5 ou 6 ans, un collier avec un objet étrange à ses yeux. Elle met sa trouvaille autour du cou et, toute fière, s’en va trouver sa maman musulmane. Celle-ci, voyant une croix sur sa fille, lui donne une tape sur la joue pour lui signifier son mécontentement. Myriam n’avait pas compris ce qui lui arrivait ! Cet événement a resurgi à sa mémoire lorsqu’accédant à l’âge adulte, elle rencontra une religieuse dans une association où elle s’était engagée pour aider de jeunes enfants à faire leurs devoirs. Interrogeant cette chrétienne sur sa vie, Myriam entendit parler de Jésus et ceci lui rappela l’épisode du collier de sa petite enfance. Elle interpréta la découverte de cette croix : n’était-ce pas un signe qui lui était adressé et dont jusqu’alors elle n’avait pas compris la portée ? Un tournant était pris et le long chemin s’ouvrait devant elle conduisant au jour du baptême où elle pourrait dire en toute assurance : « je crois » !

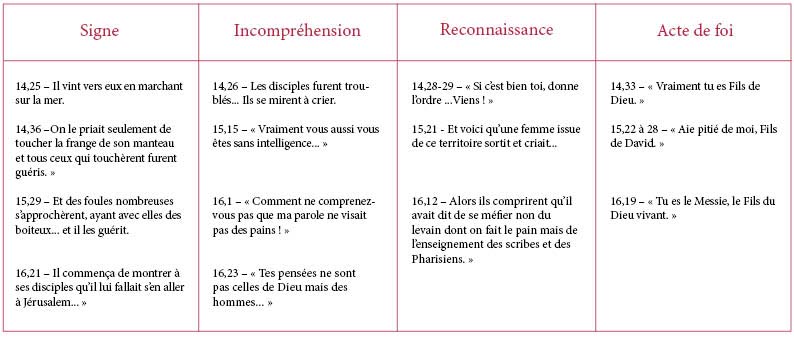

Un signe, une lourde incompréhension suivie d’une reconnaissance (« c’est Lui ! ») et d’un acte de foi. Signe, incompréhension, reconnaissance, acte de foi : quatre termes qui se disséminent en s’articulant dans ce texte de Matthieu.2

Sur le lac

Tout commence sur le lac. En pleine nuit (tout un symbole !), alors que le vent était contraire, il vint vers eux en marchant sur la mer. Comment mieux faire entendre que Jésus faisait signe à ses disciples et se manifestait comme maître des éléments ? Une lourde incompréhension s’instaure. « Ils furent troublés : C’est un fantôme ! », disaient-ils. Pourtant, non sans difficultés, ils reconnaissent qui est celui qui vient à eux : « Seigneur, si c’est bien toi, donne-moi l’ordre de venir à toi sur les eaux. » Jésus le prit par la main et, par-delà le doute, la rencontre put s’opérer. Quand tous furent dans la barque, les disciples proclamèrent leur foi : « Vraiment, tu es Fils de Dieu ! »

Face aux foules

Ils touchèrent terre et les foules se précipitèrent avides de guérison, portant les infirmes sur leurs grabats, soutenant les malades, conduisant les aveugles. Il suffisait que ces pauvres gens touchent la frange du manteau de Jésus pour être guéris. Un jour, des disciples de Jean-Baptiste vinrent interroger le Galiléen ; ils demandaient un signe pour que leur maître reconnaisse si Jésus était bien le Messie. Celui-ci, les renvoyant, évoqua cette présence auprès des misérables à qui il rend la santé et la confiance.

Il est vrai que ces miracles sont des signes mais Jésus est doublement incompris. Les autorités religieuses s’indignent : « Pourquoi ses disciples ne font-ils pas leurs ablutions au moment des repas ? » Jésus répond vertement par la parabole de la nourriture qui traverse le corps afin de devenir pourriture. Les disciples l’interrogent sur le sens de ses propos ; la réponse est dure à entendre : « Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence ! » Il faut quitter le territoire des Juifs et pénétrer dans une terre étrangère pour qu’on le reconnaisse en vérité. Ce passage est important. C’est le lieu où le travail du sens est particulier et où se produisent les échanges entre les signifiants. Du côté de Tyr et de Sidon les disciples ne sont pas prêts à reconnaître la démarche de cette Cananéenne dont la voix les agace. Au cœur de cette incompréhension, la reconnaissance vient d’ailleurs que de la judaïté : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » La discussion s’achève par une belle reconnaissance mutuelle : Jésus est appelé « Seigneur » et, après l’avoir mise à l’épreuve, il s’exclame : « O femme, grande est ta foi ! »Le signe du pain

Cette rencontre d’une maman païenne aura été une jolie exception dans la suite des jours. Jésus retrouve les foules telles qu’il les avait quittées : « Des foules nombreuses s’approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et bien d’autres encore qu’ils déposèrent à ses pieds. » Cette fois, il fait mieux que de passer. Il reste sur place ; peut-être enseigne-t-il les foules. Au bout de trois jours on a faim autour de lui. « Les renvoyer à jeun je ne le veux pas : ils pourraient défaillir en route. » Les pains sont multipliés pour la seconde fois « et des morceaux qui restaient on ramassa sept pleines corbeilles ». Le pain est particulièrement symbolique ; il fait signe : il n’est pas seulement la nourriture qui apaise la faim. Il est d’abord ce que l’on partage pour qu’advienne une société fraternelle. Sans doute Jésus laissait-il entendre qu’il venait sauver la vie : la vie ne vaut pas d’être vécue lorsqu’on laisse quelqu’un mourir de faim alors qu’une bouchée de pain pourrait le sauver. Plus tard il fera du pain le sacrement de la communion universelle.

Là encore, comme précédemment, il se heurte à une double incompréhension. Les intellectuels et les religieux de l’époque, Sadducéens et Pharisiens, ne veulent pas comprendre : « Donne-nous un signe ! » Quelle sottise ! Il est lui-même le signe le plus efficace pour faire entendre la voix du Père. Qu’est-ce que le signe d’un signe ? « Les signes des temps, vous n’en êtes pas capables ! » Quant aux apôtres, cela ne tourne pas bien dans leurs têtes : Il suffit que Jésus emploie le mot « levain » pour qu’ils pensent que Jésus fait allusion au pain du prochain déjeuner. On ne sait pas si c’est sur le ton de l’humour ou de l’agacement qu’ils reçoivent cette remarque : « Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne vous rappelez pas les cinq pains pour les cinq mille hommes et le nombre de couffins que vous avez retirés ! » La phrase réveille leur intelligence. Ils reconnaissent « ce que parler veut dire » lorsque cela sort des lèvres de Jésus : « Alors ils comprirent qu’il avait dit de se méfier non du levain dont on fait le pain mais de l’enseignement des Pharisiens et des Publicains. »

Après cette reconnaissance, les voilà prêts pour un bel acte de foi. Ils n’étaient pas loin de la mer, dans la région de Césarée de Philippe, lorsque Jésus les interrogeait : « Au dire des gens, qu’est le Fils de l’homme... Et pour vous qui suis-je ? » La réaction de Pierre est bien connue : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » Quoi de plus solide que cette affirmation ? La foi en sa parole est, pour Jésus, comme la pierre sur laquelle bâtit l’architecte avisé : « Sur cette pierre je bâtirai mon Église ! »Le signe de la fin

La foi est solide mais les croyants sont fragiles. Jésus annonce sa mort et sa résurrection : le signe où l’Église sera appelée à le reconnaître. Pierre n’est pas assez formé pour comprendre. Il refuse de recevoir le message et l’incompréhension est totale : « Passe derrière moi, Satan !... Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »

Ici s’achève tout un ensemble du texte de Matthieu. On voit qu’il fait un tout. Il commence avec le trouble de Pierre et des disciples, sceptiques et angoissés devant la manifestation de leur maître. Ils en viennent à affirmer sa filiation divine. Il s’achève de façon symétrique et inverse. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » La Profession de foi précède alors une incompréhension que Jésus considère comme tragique.

3

La foi s’efface-t-elle ?

Le terme de cet ensemble est étrange. Après le bel acte de foi qu’il a posé, Simon-Pierre se fait rabrouer. Il le découvrira plus tard : refuser la croix et la résurrection revient à refuser de croire. Suspense ! Si nous lisions ce texte pour la première fois, nous nous interrogerions : « Réussiront-ils enfin à croire définitivement ? » Il ne le semble pas ; on a tendance à l’oublier même si nous avons lu plusieurs fois ce texte : aux dernières lignes du récit, en effet, au moment où il s’apprête à quitter ses amis, il les convoque sur la montagne. À ce moment ils ont vu leur maître ressuscité par-delà la mort sur la croix et pourtant Matthieu nous dit : « Quand ils le virent quelques-uns doutèrent. » Le mot de la fin reprend le début de l’ensemble que nous venons de lire. Lorsque Jésus les rejoint au milieu des eaux, sur le lac, les disciples s’interrogeaient : « Est-ce bien Lui ? »

Qu’est-ce donc que la foi ?

La question est d’actualité. Depuis plusieurs années, chaque dimanche les assemblées dominicales s’amenuisent. On croyait en l’Église ; on pensait que par elle Jésus nous était présenté. Le Concile Vatican 2 s’était ouvert aux préoccupations de tous les hommes, soucieux de partager leurs angoisses et leurs succès, leurs joies et leurs espoirs : « Gaudium et Spes ! » Bien des laïcs, par amour de l’Église, s’engageaient au service des jeunes ou de la liturgie, faisaient des études théologiques ou suivaient des cours bibliques. Inversement, pour se faire proches du monde du travail, des prêtres et des théologiens prenaient quelque distance par rapport aux espaces cléricaux. Les signes d’appartenance ecclésiastique s’amenuisaient : prêtres et religieuses, pour marquer leur désir de fraternité universelle, avaient abandonné cornettes et soutanes. Les poètes avaient la parole : ils composaient des hymnes nouvelles faisant la joie des jeunes. Ces temps-là sont bien lointains. De nombreux prêtres des nouvelles générations ont soin de marquer l’écart que creuse, dans la société, leur condition ecclésiastique. Ils ne se sentent plus frères mais pères, même si ce mot précède leur prénom « Père Jean ! Père Bernard !). Le col romain s’impose quand ce n’est pas la soutane. Les célébrations sont l’objet d’une vigilante attention : on veille à respecter les rites les plus insignifiants et on en ajoute de nouveaux - jamais, dans les temps précédant Vatican II, on n’avait tant brûlé d’encens. Les propos qui sont tenus déçoivent souvent : trop piétistes ou trop moralisateurs.

On en vient à soupçonner des prélats de soutenir certains courants politiques d’extrême-droite. Bien des prêtres et bien des pratiquants ont des comportements qui frisent l’islamophobie. Quand de graves problèmes sont posés dans la société concernant la limitation des naissances, l’avortement, la morale sexuelle, la fin de vie, un très grand nombre de chrétiens et d’évêques se mobilisent aux côtés de ceux qui se réfèrent à des principes réactionnaires.

À tort ou à raison, en Occident du moins, le visage de l’Église devient trop étranger pour qu’on le prenne au sérieux. On ne la comprend plus et on la quitte.Mystère et institution ?

Peut-être faut-il simplement remarquer que l’incompréhension devant l’Eglise dont beaucoup font l’expérience est un passage inévitable dans l’itinéraire d’un croyant. À en croire l’aventure de Pierre et des disciples, la foi ne peut s’arrêter en un point ni être enfermée dans des frontières, fussent-elles religieuses. « Vraiment tu es le Fils de Dieu ! » : cette profession de foi prend place au terme du récit de la marche sur les eaux. On ne pouvait s’en tenir là. Juste après cela, le Maître est aux prises avec Pharisiens et Scribes c’est-à-dire avec les instances officielles de la religion juive à laquelle Jésus appartient. Une parabole conclut le débat mais les disciples ne la comprennent pas. Prenons au sérieux cette incompréhension ; nous l’avons vu elle est un des éléments qui structurent le texte.

L’Église est une instance religieuse officielle mais l’appartenance à cette instance ne s’accompagne pas nécessairement de la foi. Jean Grosjean, un vrai poète, est fasciné par la personne de Jésus. En relisant l’Évangile de St Jean, à plusieurs reprises, il est amené à s’exprimer devant les réactions des Juifs. « Les Juifs sont comme les autres : pendant qu’ils détruisent un homme, ils respectent les rites. C’est même pour sauver la religion qu’ils sont meurtriers. Chez tous les peuples le sacré cause le massacre. » On se souvient que, sans doute pour sauver le catholicisme en Amérique latine et pour signer un concordat, devant toutes les caméras du monde, un Pontife n’avait pas hésité à donner la communion au dictateur du Chili ; pourtant Pinochet était responsable de la mort de 32000 personnes et disparus, de 38 000 personnes torturées, de centaines de milliers d’autres exilées.Une religion, le judaïsme à l’époque de Jésus en particulier, n’est pas mauvaise en soi. Sans le judaïsme Jésus n’aurait pas connu cette Écriture où il a reconnu la voix de son Père et le souffle de l’Esprit. En revanche il est mauvais de confondre l’institution religieuse avec le mystère qu’elle désigne. Toute institution fût-elle religieuse a ses limites ; les prophètes d’Israël n’avaient eu de cesse de le rappeler.

Vivre à la frontière

Jésus vit sur ces limites : l’excursion en terre cananéenne le fait apparaître. Il reconnaît qu’il est attendu par-delà les frontières d’Israël. Sa pâque est le moment où il franchit cette limite et où surgit une vision spirituelle toute neuve, non plus repliée sur des personnalités officielles, scribes ou Pharisiens ni sur les pierres d’un temple qui s’impose aux regards mais ouverte sur l’invisible c’est-à-dire sur l’avenir imprévisible qui se rendra visible lorsqu’autrui se présentera. Être fidèle au judaïsme, pour Jésus, c’était vivre avec ce qui dépassait cette religion. Être fidèle à l’Église n’est pas d’abord être fidèle aux rites mais trouver la bonne place pour ne pas être prisonnier d’une institution.

Dans les colonnes du journal « Le Monde », le 4 avril 2012, le philosophe Jean-Luc Nancy s’interrogeait sur la place de ce qu’on appelle « la politique » dans une société. Il en montrait les limites (« la politique n’est pas tout »). Par-delà les discours officiels qui prétendent voir le réel d’une société, la politique doit rendre possible l’accès à tout ce qui la dépasse... « Cela relève de l’invisible, peut-être même de l’impossible, mais à l’impossible nous sommes tenus. Je ne suis pas visionnaire, je veux seulement nous délivrer des visions et nous libérer pour l’invisible. » Ce philosophe dit de la vie en société ce que le chrétien est appelé à vivre dans l’Église. Celle-ci est menacée par la tentation de se confondre avec l’invisible dont elle a la mission d’annoncer la présence. Elle enferme trop souvent, dans sa morale ou dans ses rites, alors que, par vocation, elle doit conduire à ce qui la dépasse.

Est-ce à dire que la fonction de la religion catholique doit se confondre avec celle de la politique ?

Il est vrai que le baptisé qui reste dans l’Église, s’il se veut fidèle à l’évangile que nous sommes en train de lire, doit se déprendre de ce que sa religion manifeste tout comme le citoyen doit se déprendre des explications ou des promesses des hommes politiques. Certes, il est bon, par exemple, que des jeunes soient enthousiasmés par l’atmosphère qu’ils découvrent lors des Journées Mondiales de la Jeunesse. S’ils s’attachent au spectacle qui a marqué ces manifestations, peut-on dire qu’ils sont croyants ? En réalité ils ont à se déprendre de ce qu’ils ont ressenti et de ce qu’ils ont vu comme Pierre et ses amis avaient à se déprendre de leur émerveillement devant la rencontre de Jésus en pleine nuit sur les eaux du lac : ils avaient à comprendre les propos du Maître qui leur échappaient (« Explique-nous... »). Pour demeurer dans la foi, Pierre devait dépasser la belle expression de Césarée et demeurer à l’affût de ce qui serait sans cesse à découvrir et qui dépasse l’intelligence, dans les actes et les propos de Jésus. « Vous êtes sans intelligence... vous n’avez pas compris; » Ces mots sont-ils un reproche ? Ils sont peut-être un constat : Jésus montre à ses disciples qu’on n’en a jamais fini de le connaître. Saint Augustin, par la suite, s’appuyant sur sa propre expérience, affirmera ce mouvement de déprise : « comprendre pour croire, croire pour comprendre. »L’invisible sous nos yeux

Entre l’intuition du philosophe dans son rapport à la vie en société et d’autre part le mystère de l’Église, il est pourtant une grande différence. Pour Jean-Luc Nancy l’invisible sera toujours hors d’atteinte. Pour le baptisé l’invisible se dévoile sous nos yeux. Étrange paradoxe : d’une certaine façon, il se donne à voir ; c’est ce mystère qu’exprime le mot « révélation ». Qui est Jésus ? Celui en qui l’invisible se manifeste tout en demeurant visible.

Seule l’expérience des mystiques peut nous aider à comprendre. Il conviendrait d’évoquer ici la démarche d’un religieux franciscain qui, sans quitter ses appartenances catholiques, a réussi à vivre une sortie hors du monde clérical de l’Occident pour rejoindre le monde hindou, au milieu du siècle dernier. Henri Le Saux a fait une expérience, hors de son Église, de ce que cette Église a pour mission de révéler. Au contact de l’hindouisme dans lequel il s’est plongé, ce missionnaire qui voulait annoncer l’évangile, découvrait chez l’autre ce que Jésus est venu manifester. Non seulement par-delà les frontières de l’Église mais aussi par-delà ce qui est humain, les sages de l’Inde atteignent un point qui échappe à la conscience : « C’est le lieu caché, le lieu secret par excellence, le lieu pourtant que l’homme à tout prix doit rejoindre s’il veut échapper à la mort et parvenir à la vie éternelle. » En réalité ce lieu est celui que Jésus, le Verbe de Dieu, est venu faire connaître et dont quelques Galiléens autour de Pierre, par éclairs, ont pu percevoir l’éclat. Dieu est Autre que le monde, hors du monde et dans le monde, l’inconnaissable qui s’est fait connaître par un homme, charpentier de profession ; Pierre et ses amis, par éclairs, l’ont reconnu. Cette reconnaissance manifestait le travail de l’invisible. Pas de reconnaissance de l’Autre sans l’intervention de l’Autre : « Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t’est venue non de la chair et du sang mais de mon Père qui est dans les cieux ». Il dira à sa dernière heure, à en croire Saint Jean, « Qui me voit, voit le Père. »

Où sont les signes ?

Notre lecture du texte de Matthieu a fait apparaître que cette perception de l’invisible supposait des signes. La marche sur les eaux entrainait trouble et scepticisme chez les passagers de la barque avant de susciter la profession de foi que l’on sait. La multiplication des pains avait précédé la reconnaissance de Pierre. Ce qu’un groupe d’hommes et de femmes a perçu de la victoire de Jésus sur la mort a ouvert les portes de la foi. Où sont les signes aujourd’hui ? La création tout entière est signe de Dieu : « Les cieux racontent sa gloire. » Ceci n’est pas une phrase pieuse ; les cieux continuent à faire signe. On peut lire le récit d’un philosophe jusqu’alors agnostique qui, se trouvant perdu dans le Sahara, ébloui par le ciel parsemé d’étoiles, en vient à dire « je crois » (Cf. Éric-Emmanuel Schmidt « La nuit de feu »). D’une façon plus courante, pain et vin de l’Eucharistie, eau du baptême sont les signes de la foi par excellence. Ils fonctionnent encore : en témoignent les nombreux catéchumènes qui se réunissent la nuit de Pâques pour entrer dans l’Église.

Mais pourquoi fonctionnent-ils si mal ?

Là encore il faudrait relire Henri Le Saux. L’expérience de ce mystique chrétien l’a amené à saisir qu’au fond de chaque « Je » se trouve comme arrimée cette présence de l’Autre inaccessible. La lumière qui rend capable de déchiffrer les signes est en nous, cachée, endormie. Pour Henry Le Saux, les Occidentaux « paraissent vivre à la surface d’eux-mêmes... On oublie qu’une seule chose compte c’est d’éveiller ». Ce que nous nous cachons, derrière ce que nous croyons voir vraiment, c’est la lumière qui permet de contempler ce que Jésus est venu manifester : « Dans ta lumière nous verrons la lumière » disait le psaume. Deux titres du Franciscain hindou permettent de deviner ses intuitions : « La montée du fond du cœur », « les yeux de la lumière ».

Le visible manifeste l’invisible. Il est une autre façon d’exprimer le paradoxe. En chaque homme ce que Jésus vient révéler est à la fois au plus intime de lui-même et ce qui le dépasse souverainement, ce qui est au-dessus de lui, plus élevé que la hauteur qu’il peut atteindre par ses propres forces : « Deus intimior intimo meo, superior summo meo » (St Augustin). Ce dépassement du « je » auquel chacun est arrimé est précisément cette lumière sans laquelle je ne puis rien voir de ce que Dieu en Jésus me fait connaître, cette force du Père qui, dépassant « la chair et le sang » - « la surface de l’être » - fait jaillir, sur les lèvres de Pierre, les mots qui font entendre sa foi. Ce que cette lumière éclaire est hors de moi, au-dessus de moi. Percevant les signes, en effet, les disciples d’un côté, la Cananéenne de l’autre se font petits (« ils se prosternèrent ») ; ils sont dépassés. Accéder ainsi à la foi suppose (et là encore nous trouvons un élément que nous avons vu dans le texte de Matthieu) « la reconnaissance ». Le mot « foi » (fides en latin) implique la confiance qui elle-même suppose une relation à autrui. Lorsque nous disons « je crois », implicitement nous affirmons que nous avons été précédés et choisis : quand nous parlons à la première personne, nous répondons à quelqu’un qui nous a dit « tu ». Le mot « amour » désigne cette relation de reconnaissance lorsque, recevant et déchiffrant un signe, nous manifestons à nous-mêmes qu’un autre – un Autre – est tourné vers moi. C’est bien l’amour qui passant par nos cœurs nous sort de nous-mêmes. On peut comprendre les paroles de Jésus lorsqu’il évoque le jour du jugement. Soigner les malades, visiter les prisonniers, vêtir ceux qui ont froid c’est le rencontrer. Se tourner vers autrui dans la foi c’est reconnaître qu’aujourd’hui encore Jésus se manifeste à nous.4

Mais enfin ! Qu’est-ce que croire ?

Croire n’est pas savoir. Si l’on tente de marcher à la suite des disciples, remarquons que la foi ne produit pas un savoir. Chaque affirmation des apôtres est suivie d’une incompréhension ; c’est bien la preuve qu’ils n’ont pas un savoir qui leur permettrait d’être assurés d’avoir un point fixe auquel se raccrocher pour comprendre la réalité du monde ou de Dieu. Il leur faut sans cesse être attentifs aux signes nouveaux qui ne peuvent pas manquer de se présenter. Dira-t-on qu’après le témoignage de la Résurrection plus rien n’est à attendre. Encore faut-il que nous en percevions les effets en nous. La Résurrection n’est pas un événement qui se produit en Jésus seulement mais chez ceux qui en reçoivent l’annonce et qui en vivent. Croire conduit à la conversion du comportement, sans doute, mais surtout du regard. Dieu n’a pas fait signe, il fait signe et le croyant tente d’ouvrir les yeux pour le percevoir au fur et à mesure qu’il avance dans la vie. Il en va des signes de la foi comme de la lecture d’un texte. Tant que celle-ci se déroule chaque mot non seulement est un signe qui nous donne accès au sens mais il fait place à un autre mot, un nouveau signe, pour que le sens continue à courir. S’arrêter à un mot nous fait « perdre le sens ». S’arrêter à un signe nous fait perdre la foi.

L’Église signe de la foi. Certes il faut du temps pour que le signe que Dieu nous fait soit perçu pour ce qu’il est. Sans doute ne faut-il pas s’étonner que nous soyons si souvent décontenancés. L’expérience de Pierre et des autres nous instruit. Les signes qui sont dans le monde ne viennent pas du monde mais de plus loin que lui. Invisibles aux yeux de chair il faut pour qu’ils soient perçus que nous comprenions : le dehors du monde – les forces de l’Esprit que le Père donne – est dans le monde.

La difficulté surgit dans le fait que l’Église est le lieu privilégié de la manifestation de Jésus. Rude épreuve. Il est vrai que l’Église est devenue religion et Jésus nous a appris à nous méfier du « levain des scribes et des Pharisiens » dont bien des hommes d’Église ont pris la succession. Le Pape François a eu le génie et le courage de le faire apparaître en diagnostiquant quinze maladies affectant les Princes (!) de l’Église qui l’entourent. À ses yeux la dignité de l’Église est dans les pauvres, chez les prisonniers ou les réfugiés dont il a lavé les pieds, chez les enfants de Palestine qu’il a visités et écoutés, chez les gosses des Philippines victimes de la prostitution. L’Église est là où l’humanité fait corps avec tous, en particulier les plus pauvres.

« Faire corps » : l’expression est plus qu’une métaphore. Ce corps est celui du Christ lui-même. En lui se manifeste l’invisible comme il se manifestait en Jésus de Nazareth. Le corps du Christ demeure caché. Seule la force de l’Esprit peut nous aider à le reconnaître.Croire et reconnaître. « Reconnaître » : c’est là que le disciple de Jésus se distingue de tous les autres hommes. Bien des mystiques ont eu, tout au long de l’histoire, l’intuition de cette habitation, à l’intérieur de chacun, d’une force cachée mais plus grande que l’univers. Seul le christianisme reconnaît que cette force a pris visage en Jésus. Tenter de croire suppose qu’on est reconnu et qu’on reconnait celui qui nous fait signe. Autrement dit tenter de croire suppose qu’on se reconnaît choisi et aimé. Ainsi accepter les signes de la foi, se mettre à croire fait entrer dans l’amour. Il est donné par Dieu pour que nous devenions frères.

Qu’est-ce que croire ?

C’est entrer dans ce mouvement qui tourne Jésus vers le Père et que désigne le mot « Esprit ». C’est vivre au nom du Père et du Fils et de l’Esprit.

Michel Jondot

En suivant l'Evangile de Matthieu (suite) :

3- "Je vous dis"