Une révolution culturelle

Nicodème

Un livre récent diagnostique, dans le développement de l'informatique, une sorte de révolution qui interroge le monde de la justice mais également toutes les institutions (1). L'équipe animatrice de « Dieu maintenant » a lu ce livre. Nous en donnons ici le compte-rendu : « La justice en danger ? ».

Consciente que ce genre d'analyse concerne aussi l'institution ecclésiale, nous avons demandé à Antoine Garapon, un des deux auteurs, de venir nous préciser sa pensée. Antoine Garapon est secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice. Il est aussi un ami proche de « Dieu maintenant ». On trouve le texte de son intervention suivi d’une brève conclusion sur l’Église en tant qu’institution, à la page : « Rencontre autour d’Antoine Garapon ».

La justice en danger ?

Une révolution singulière

Les plus de quarante ans traversent une période étonnante : ils sont passés d’une époque à une autre. Aujourd’hui, à peu près tous les citoyens, depuis le collège jusqu’à la vieillesse, ont à portée de la main un téléphone portable qui leur donne accès à toutes les informations possibles. Le temps ne se déroule plus comme autrefois et l’espace n’a plus les mêmes dimensions : en moins d’un instant, on peut communiquer un message qu’on adresse à l’autre bout du monde. On peut faire des achats sans avoir à se déplacer et entrer en relation avec des inconnus à l’intérieur d’un réseau internet. Une nouvelle façon de « s’entretenir » a vu le jour.

Antoine Garapon et Jean Lassègue voient dans ce phénomène une révolution singulière. En effet, d’ordinaire, une révolution est précédée par un sens qui mobilise les énergies : il n’a pas fallu attendre 1789 pour que surgissent les idées de liberté et d’égalité. En revanche, la révolution qu’on appelle « numérique » n’est précédée d’aucun sens. Elle est au terme du développement technique et ce terme est le point de départ avec lequel on peut faire du sens. Les auteurs parlent de « révolution graphique » ; elle accompagne, en effet, un nouveau fonctionnement de l’écriture, le troisième dans l’histoire de l’humanité. On situe la première apparition cinq mille ans avant notre ère en Mésopotamie, facilitant ainsi les échanges commerciaux. L’évolution de ces caractères qui s’articulent sur les discours oraux au fil des siècles a conduit à la production de textes dont la diffusion s’est multipliée à la Renaissance avec l’invention de l’imprimerie : des caractères métalliques remplacent les caractères tracés à la main.

Cette rupture de notre époque est d’ordre mathématique ; elle est prise dans une histoire que rappellent les auteurs et qui aboutit, en juin 1948, au premier ordinateur britannique. L’écriture, désormais, n’est plus, comme dans le système alphabétique, l’enregistrement de la parole mais le résultat d’opérations numériques. Ce qui est à écrire est d’abord transformé en signal, aussitôt converti en une suite de nombres qui sont insérés dans un programme. Celui-ci consiste en une série d’instructions, également chiffrées, établie par un informaticien pour qu’elles soient exécutées par un ordinateur. Une masse de « données » ainsi transmise rend alors possible un travail de « corrélations » : il s’agit de corréler des tendances entre elles qui font sens. Il est éclairant, par exemple, en travaillant sur les données, de faire un lien entre un type de délits et le lieu d’habitation de leurs auteurs.Un triple bouleversement

Cette révolution mathématique s’accompagne d’un bouleversement politique. Il est à noter, en effet, qu’elle correspond à la mondialisation de l’économie et au pouvoir libéral qui empêchent l’Etat d’organiser les relations entre les hommes. Des informaticiens ont accès aux « données » qui, paradoxalement, sont privées et publiques ; elles permettent alors de prendre des décisions qui ne sont pas celles des responsables politiques. Ils ont alors la possibilité de tirer d’autres conclusions. « L’écriture numérique inaugure ainsi une nouvelle relation entre les citoyens et le pouvoir. »

Cette révolution s’accompagne encore d’un bouleversement que les auteurs qualifient de « sociologique ». Il concerne le fonctionnement du droit : les rôles se modifient. Les grandes mutations juridiques, comme celles qui aboutissent au code civil, n’appartiennent plus aux spécialistes du droit mais aux informaticiens. On parle de legaltech pour désigner ces ingénieurs qui, pour faire fortune, assistent des grandes entreprises dans des procès où les enjeux financiers sont importants. Il s’agit de jeunes techniciens, issus de grandes écoles, qui voient dans la justice un terrain où l’on peut s’enrichir : la logique du profit s’insère ainsi dans le monde judiciaire qui devient matière d’un marché. Ce qu’on appelle « la justice prédictive », s’appuyant sur des données auxquelles des compétences particulières donnent accès, permet de dire avec précision ce que sera l’issue du procès. En l’occurrence, l’avocat n’a plus sa place. « En vertu de ce constat… les GAFAIM peuvent en toute tranquillité d’âme s’assigner le rôle de ‘casser’ les droits anciens de la propriété intellectuelle, comme dans l’affaire Google Books. »

Cette révolution s’accompagne enfin d’un bouleversement qualifié de « cognitif ». Les connaissances acquises par des clercs sont annihilées avec les legaltech. Au droit contenu dans des codes dont les juristes avaient appris à se servir, se substitue la justice prédictive qui suppose un autre savoir s’appuyant sur des concepts informatiques. Ceci entraîne un renouvellement de la conception de la société ; désormais elle repose moins sur le droit que sur la quantité des données rassemblées à l’issue des procès. Ces derniers ont moins besoin de délibération. Ne s’achemine-t-on pas vers une société où les relations ne seront plus régies par des lois, donc par la politique, mais par la science et la technique ?

L’abandon du tiers et la disparition du symbolique

Cette question habite les auteurs du livre. Ils l’abordent avec beaucoup de rigueur et en multipliant les approches : celles-ci sont trop nombreuses pour qu’on les expose ici. En revanche, deux clés, peut-être, permettent, semble-t-il, d’entrer dans leur travail et d’en saisir les enjeux.

La première concerne la place du tiers. Dans un conflit, la plupart du temps, en recourant à la justice on trouve un tiers dont le métier est de trancher et de permettre la coexistence humaine. Dans le cas d’une justice digitale, le tiers cesse d’être extérieur à l’affaire : le tiers algébrique se substitue à lui. La justice prédictive fait ainsi l’économie des différences entre les personnes. Les algorithmes, en effet, n’ont pas besoin de connaître les individus ; ils rendent inutile toute concertation entre les juristes à qui l’affaire est confiée.

Ce changement s’accompagne d’une exclusion de l’Etat et du fonctionnement politique de la société : la volonté du tiers extérieur, les choix qui font une société sont totalement ignorés. On ne jugeait déjà plus au nom De Dieu, mais au nom du peuple français : l’intériorisation s’accroît. Toute volonté souveraine s’efface : le droit n’est plus l’instrument qui permet aux citoyens de tenir ensemble, de s’« entre-tenir », au sens que le théologien Guy Lafon donne à ce mot. « La révolution numérique permet ainsi de poursuivre le processus d’autoproduction de la société par cette nouvelle manière de contraindre et d’influer sur les comportements individuels, à l’instar de la religion, du sacré, du pouvoir politique et donc du droit. »

Le mot « symbolisation » est le terme qu’on peut considérer comme une seconde clé. Le sens du mot « symbole », dans le contexte du livre est spécial. En général, il représente un objet, un mot ou un dessin qui renvoient à une autre réalité qu’il signifie : les schémas sur les panneaux d’autoroute sont de bons exemples de ce sens commun. Dans le contexte du livre, il désigne un élément qui permet un regroupement communautaire et social. On n’appelle pas le Credo « Symbole des apôtres » parce qu’il contiendrait l’ensemble des vérités chrétiennes : Il ignore, par exemple, le mystère central de l’Eucharistie. En réalité, le recevoir et le prononcer réalise et manifeste l’appartenance au « Peuple de Dieu ». De même les paroles de la Marseillaise ne correspondent pas nécessairement aux convictions de tous les citoyens mais en le chantant on appartient à la société française. La loi est particulièrement symbolique : l’accepter et s’y soumettre fait de nous des citoyens et le droit en permet l’application.

A ce niveau, on peut percevoir le risque que fait courir la justice digitale. A la limite elle fait disparaître la loi comme fonction de symbolisation. Celle-ci est censée être valable pour tous, dans la cohérence de l’écriture alphabétique, et devant elle tous sont égaux. Par exemple la limitation des vitesses sur les routes est la même pour tous. Ceci s’accorde mal à la justice digitale. Par exemple, à partir du moment où l’on pourra prévoir, en s’appuyant sur des données sûres, les risques courus par un conducteur, des précisions pourront être fournies à chacun, à tout instant de son trajet. La justice prédictive peut prévoir les risques d’accident et laisser les Compagnies privées d’assurances se décider cas par cas. A la limite, la loi se confond alors avec le sujet : elle ne symbolise plus.

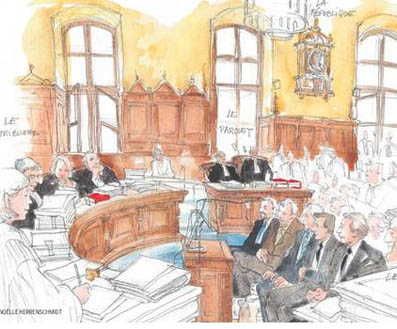

La justice que les auteurs appellent « alphabétique » a besoin d’un rituel. Il est la dimension symbolique de la justice : un procès est une véritable célébration. La place de chacun y est définie. Les rôles y sont identifiables : on reconnaît aisément les acteurs à leur vêtement et le déroulement de l’action est soumis à un ordre rigoureux. La société se construit et se reconnaît à travers cette mise en scène symbolique au sens que les auteurs donnent à ce qualificatif. La justice digitale abolit ce caractère sacré de l’événement et la parole y perd sa majesté. Autre chose, par exemple, l’interrogatoire d’un témoin qui lève la main pour solenniser son serment, autre chose l’interrogatoire par visioconférence ; autre est l’accusé qui comparaît au tribunal face à son juge et au public et autre celui qu’on rejoint sans qu’il quitte sa prison.

Faut-il discréditer la justice digitale ?

Tout-au-cours de leur exposé, on devine la prudence des auteurs et leur manière d’insinuer des réserves face à cette révolution opérée par la technique. Est-ce à dire qu’ils discréditent cette justice digitale dont ils parlent ? La réponse n’est pas simple.

Ils tentent de se situer par rapport à deux positions opposées qu’on trouve dans la société d’aujourd’hui, face au monde de la technique. Les uns refusent absolument ces possibilités nouvelles et s’enferment dans des pratiques qu’ils prétendent immuables ; d’autres y voient le remède à tous les maux.

Il est vrai que la justice digitale peut rendre de grands services. Elle vient au secours des citoyens. « Nul n’est censé ignorer le loi » : les citoyens ont à leur disposition le moyen de recourir aux connaissances utiles pour faire face à la situation qu’il s’agit d’éclairer. Quant aux magistrats, ils sont en danger de se tromper : les erreurs judiciaires ne sont pas rares. Malgré les efforts pour échapper à toute idéologie, ils ne sont jamais assurés de juger… sans préjugés. La justice prédictive protège de ces graves dommages.

Mais il faut se garder de croire que ces techniques nouvelles font entrer dans une « Cité harmonieuses ». Les inégalités ne sont pas supprimées. Par exemple, lorsqu’une personnalité nantie s’adresse à sa banque, elle trouve à qui parler. En revanche, les personnes modestes sont mises en contact avec ce qu’on appelle des chatbots, des voix artificielles, pour répondre à leurs questions. Il risque d’en être de même avec la justice.

Il est regrettable, également, que la justice digitale ait un rapport au temps particulier. Les données sont établies, à partir des sentences déjà portées. S’appuyer sur elles, c’est enfermer le prévenu dans les décisions prises dans le passé et faire fi de son avenir. La conclusion du jugement d’un coupable n’est pas seulement un châtiment, c’est l’espoir ou la promesse que la sanction produise un changement.

L’écriture informatique fait naître une société où la communication se fait sans parole, à l’intérieur d’un univers clos. On prétend forger des réseaux où les opinions circulent ; en réalité, loin de vivre dans une communauté humaine, chacun est seul devant son écran. Si nous n’y prenons garde, nous vivrons dans un univers qui enferme. « Tout cela constitue ce que l’on pourrait appeler la tragédie du numérique. » Tout compte fait, si la technique élimine la dimension humaine et la dimension symbolique de la justice, les auteurs préfèrent « l’idée de la faillibilité aux automatismes numériques ».Une nouvelle forme d’Etat

Il n’est pas difficile de constater que cette critique de la technique concerne la société tout entière. La disparition de la médiation par un tiers concerne bien des secteurs de la vie. On n’aura plus besoin de se tourner vers autrui. Il ne sera plus nécessaire d’aller consulter un médecin : la médecine prédictive fournira à chacun le diagnostic qu’il attend et les médicaments appropriés. Les nouvelles du monde nous parviennent déjà sans la médiation des journalistes. Les commerçants, eux aussi, peuvent disparaître : on trouve sur les plateformes les objets que nous voulons ; ils arrivent jusqu’à nous sans que nous ayons à nous déplacer. Le symbolique disparaît en même temps que le tiers. En effet, la communication et les liens qui s’établissent à l’intérieur des réseaux est totalement désincarnée, loin de l’espace où se meuvent les corps ; elle n’a plus besoin de ce que l’on appelle « le savoir vivre ». Est-il possible de sortir de ces systèmes qui enferment ?

Le livre tente de répondre à cette question. On ne peut condamner la technique, bien sûr, mais il est dangereux de la laisser se développer sans contrôle. La technique qui se développe sans une orientation humaine court à la catastrophe. En revanche l’homme grandit lorsqu’au lieu de se laisser porter par elle, il réussit à la dominer. Ceci suppose, bien sûr, de réintroduire la place du tiers et de redonner à l’Etat la place que le numérique s’efforce d’effacer : « L’un des grands enjeux contemporains est de redéfinir la puissance publique. Il faut réinventer une nouvelle forme d’Etat, puisqu’il reste la seule force qui puisse contrôler les puissants comme les géants du numérique. » Nous vivons, c’est la conclusion du livre, « une nouvelle étape dans la longue histoire du droit, au cœur de la culture ».

Nicodème

Pastels de Noëlle Herrendschmidt 1- Antoine Garapon, Jean Lassègue : « Justice digitale » ; Paris 2018 / Retour au texte