Montagnards du Vietnam

Françoise Demeure

La vie bénédictine est structurée par une Règle stricte qui englobe tous les détails de l'existence. Mais la fidélité à l'Evangile peut acculer à bouleverser tous les articles de la Règle. L'histoire de Soeur Colomban (Françoise Demeure) et de Soeur Boniface, au Vietnam pendant la guerre, à cet égard est bouleversante.

1954 : Une fondation bénédictine au Viêt-nam

Tu as été déplacée, avec quelques soeurs dont tu as été la Prieure, du monastère des Bénédictines de Vanves à la structure très classique et occidentale vers le Vietnam où vous vous êtes implantées. Vous y avez progressivement épousé la vie d'un village. Peux-tu nous raconter cette aventure?

Nous avions été envoyées par notre congrégation, à la demande de Mgr Seitz, dernier évêque français du Vietnam qui était sous occupation française. Nous étions situées géographiquement dans la "chaîne annamitique" (les montagnes de l'Ouest du Vietnam) où habitent des ethnies austro-asiatiques au nord et austronésiennes au sud - il y en avait une soixantaine à l'époque mais il n'en reste maintenant que 54 - des ethnies d'origine austro-asiatiques qui sont une population différente des Vietnamiens. Ces « Montagnards » étaient les premiers habitants du pays. Ils ont été refoulés, dès le quinzième siècle par les Vietnamiens qui, sous la pression démographique galopante de leur peuple situé dans le Yunnan - au Sud de la Chine - sont descendus le long de la côte parce qu'ils avaient besoin de terre. La population vietnamienne, extrêmement entreprenante et active, refoula dans les montagnes la population locale qu'on peut appeler la population « brune » d'après la couleur de leur peau, comme celle des Indiens d'Amazonie, des Indonésiens, ou celle des habitants de Madagascar. Ces personnes pas très grandes de taille, bien charpentées, solides sur elles-mêmes, ne ressemblaient pas du tout à des roseaux souples comme le sont les Vietnamiens. De grands yeux non bridés, des cheveux noirs souples, et surtout une toute autre culture. Totalement différents.

L'évêque nous avait appelées au sud du 17ème parallèle, à Ban-Me-Thuot, dans la province du Darlac. Nous sommes arrivées le 21 juillet 1954, le jour même de la signature des accords de Genève qui signaient la défaite de la France, c'est-à-dire la fin de la colonisation. Nous étions cinq soeurs et nous nous sentions très gênées d'arriver alors que les catholiques du Nord - après la défaire de Dien-Bien-Phu - déferlaient vers le Sud par peur panique du communisme et s'installaient sur ces hautes-terres, complètement hagards, et sans aucune considération pour la population locale.

Dans ce contexte tout à fait particulier, nous ne connaissions rien et ne savions rien. Nous avions seulement reçu, de nos Supérieures, l'ordre de fonder là un « petit Vanves », c'est-à-dire un monastère bénédictin de type occidental classique,et j'en étais responsable. C'est sur place que nous avons découvert que nous avions affaire à deux populations totalement différentes.

Implanter la vie bénédictine en terre non-chrétienne

Vous arriviez dans quel cadre ? Y avait-il des bâtiments, un ancien monastère ?

Non, il n'y avait rien. Au début nous avons été logées par l'habitant, le temps de construire un premier petit logement très modeste ; ce qui a pris environ six mois. Nous avons répondu à notre devoir qui était d'implanter la vie monastique. Il faut dire que cette population « brune », les Edês,contraction linguistique de "anak Aê adie" qui signifie "les fils du Maître du Ciel", n'avait été évangélisée que deux ans avant notre arrivée. Il n'y avait donc aucun chrétien.

Lorsqu'il s'agit de fonder un monastère, le noviciat est très important ; nous ne pouvions donc avoir affaire qu'à des Vietnamiennes évangélisées depuis longtemps. Et jour après jour, nous avons découvert - cela a demandé du temps- que ces deux populations étaient totalement différentes, qu'elles n'avaient pas du tout le même regard sur la vie et sur le monde, selon que leur religion d'origine était l'animisme pour les Montagnards - religion que j'ai beaucoup admirée - le bouddhisme pour les autres. Toutes étaient aussi très marquées par les structures de leur propre société, en particulier le confucianisme pour les Vietnamiens. Nous nous sommes vite rendu compte qu'il n'était pas simple d'avoir à faire à deux cultures totalement différentes d'autant plus que la culture vietnamienne était nettement dominante. Par exemple, en 1975 encore, un prêtre vietnamien me demandait s'il était vrai que les Montagnards avaient des queues! Pour eux, les Montagnards se situaient tout de suite après les animaux. Du fait de ce mépris, plusieurs parmi nous étaient d'autant plus attirées par les Montagnards chez qui, par ailleurs, nous étions : c'était leur terre.Vie religieuse ou domination culturelle ?

Malgré tout, étant bien formées dans les structures monastiques, nous avons fait notre travail d'implantation de cette vie telle qu'elle existe au Prieuré de Vanves. Nous avions des difficultés très grandes, même du côté vietnamien. La première étant l'exigence du latin. C'était dix ans avant le début du Concile Vatican II. La colonne centrale de la vie monastique est l'Office, psalmodié ou chanté en latin. A Vanves, comme dans tous les monastères bénédictins, toute religieuse avait donc le devoir de connaître le latin presque couramment. Pour des Vietnamiennes qui désiraient la vie religieuse c'était une exigence considérable. Or sans l'Office il n'y a pas de vie monastique. De même pour la Lectio Divina quotidienne, méditation de la Parole de Dieu - qui est directement liée à titre privé, à l'Office. Comment y accéder quand elle doit être lue en latin ? C'était insurmontable.

Une autre situation qui m'était personnellement irrecevable, et dont je n'avais pas pris tellement conscience en France, c'était la division de toute communauté monastique en deux classes : les soeurs de choeur et les converses. Les premières chantaient l'Office, connaissaient donc le latin, faisaient des études, de la théologie. Les autres ne psalmodiaient qu'un "petit Office", comme on disait alors, en français, et étaient plus adonnées au travail manuel. Je me suis très vite rendu compte que dans la culture vietnamienne confucéenne, cette structure était irrecevable, un véritable anti témoignage évangélique. Or à l'époque, les Supérieures de Vanves ne pouvaient pas accepter qu'on remette en cause cette division: c'était aller contre les constitutions et tout le droit canon. Puisqu'il n'y avait pas d'autorisation, je me suis permis de faire de petits ajustements : permettre aux soeurs converses - qui étaient des jeunes filles vietnamiennes ayant fait peu d'études - de pouvoir participer à cerains Offices ; permettre aux soeurs converses - cela paraît insignifiant mais à l'époque c'était considérable - que d'avoir les mêmes livres de choeur que les autres, changer l'ordre de préséance dans l'entrée au choeur ou au réfectoire en mêlant les converses et les autres. Ce n'étaient que des petits ajustements entre plusieurs autres, des sortes de replâtrage.

Tu avais trouvé quand même sur place des soeurs qui étaient capables d'entrer dans cette cohérence culturelle et, par exemple, d'apprendre le latin ?

Oui. On ne les cherchait pas. Elles se présentaient ; des prêtres vietnamiens nous les présentaient. On avait de grandes exigences canoniques : pour entrer il fallait être de deuxième génération chrétienne ou alors être convertie depuis plus de cinq ans, avoir le baccalauréat et posséder le français. Il y aurait tellement à raconter qu'on ne peut pas le faire. Toujours est-il que nous avons malgré tout pu construire un beau monastère qui avait de la tenue et était devenu assez réputé : beaucoup de gens montaient de Saïgon ou d'ailleurs pour voir ce lieu assez étonnant et apparemment florissant.

Plus il était florissant, plus personnellement j'étais mal à l'aise. Je sentais que j'avais en moi ce que j'appelais des « souterrains de la conscience ». Je voyais que ce qu'on faisait était artificiel, une copie d'autre chose, plus ou moins mise à la « mode asiatique » mais sans l'être vraiment.

N'y avait-il aucune « Montagnarde » dans ton monastère ?

Aucun puisque l'évangélisation des Montagnards n'avait commencé que deux ans avant. L'ambigüité était là aussi : nous étions géographiquement entièrement chez les Montagnards et nous faisions quelque chose qui n'était ni vietnamien, ni montagnard, ni français mais qui avait quand même une très belle allure extérieure: tout le paradoxe était là.

Je crois comprendre qu'il y avait un double clivage : Occident - Extrême Orient et Vietnam - Montagne.

Absolument. L'évêque nous avait demandé, dès notre arrivée, et on l'a fait très vite, d'ouvrir un « foyer montagnard » : l'inévitable école ménagère des Soeurs. On pouvait recevoir "les filles de la forêt"... j'avais du mal avec ces mots-là déjà à l'époque ! On leur apprenait à lire, écrire, coudre, etc. et des rudiments de vie chrétienne. Nous avons eu jusqu'à 70 pensionnaires qui étaient entièrement nourries, habillées par le monastère.Mission et colonisation : le problème de la terre

D'autre part, il fallait bien gagner sa vie. Nous avons essayé toutes sortes de choses qui ne marchaient pas : des confitures, des chapeaux coniques, un élevage de vaches, etc. Mais dès notre arrivée le Père missionnaire nous a mis devant un fait : il avait décidé que nous obtiendrions un terrain de 30 hectares, un peu éloigné dans la forêt, pour y faire une plantation de café qui nous donnerait un réel rendement. Il y avait déjà, autour de nous, d'énormes plantations qui appartenaient à des colons. Nous arrivions juste à la fin de la colonisation. J'ai très mal senti cette proposition. Cela ne venait pas clairement à ma conscience mais je ressentais un grand malaise. Je demandais au Père : « Mais ce terrain vient d'où ? A qui appartient-il ? S'il nous appartient maintenant qui l'a payé et à qui ? N'y avait-il pas des personnes en ce lieu ?» On a toujours refusé, très autoritairement, de me répondre. On me disait que je n'avais qu'à obéir. Mais je me sentais mal. Une soeur avait ramassé des tessons de bol qui prouvaient bien que cette terre était habitée.

Es-tu arrivée à savoir comment cette terre vous avait été acquise ?

Je l'ai su 12 ou 13 ans plus tard. C'était une habitude, pas propre à l'Église, mais à tous les colons au moins au Vietnam. Quand un colon - et le malheur c'est que l'Église agissait comme les colons - voulait une terre, il la délimitait, en établissait le plan, puis il allait chez le chef de province qui était un Français du temps de la colonie. Il faisait faire tous les papiers officiels d'acquisition, puis organisait une grande fête villageoise avec tous les gens à qui appartenait cette terre. Une fête villageoise, c'est le sacrifice d'un animal, les prières rituelles, les jeux de Gongs, la jarre d'alcool de riz qu'on se partage. Quand tout le monde était un peu ivre - et là-bas c'est bien d'être ivre, cela prouve qu'on a été jusqu'au bout de soi-même - le colon ou le Père missionnaire prenait le pouce du Chef de village, allait le mettre dans la suie du foyer et mettait, en bas des papiers, les empreintes digitales du chef : elles servaient de signature. Dans cette atmosphère de fête, le chef se laissait faire ;il avait confiance dans le blanc. Quand il se réveillait le matin, il n'avait plus de terre ; il ne pouvait rien faire, il n'avait plus qu'à partir. En fait, pour les Montagnards, avant la colonisation, la terre n'appartenait à personne. Ce qui appartenait à l'ensemble d'un village c'était « la Mère nourricière ». Les colons avaient mis en place un droit pour acquérir une possession légale de ces terres et ce droit fonctionnait.

Quand j'ai fini par savoir ce qui s'était passé, je n'ai plus eu qu'une idée en tête : on a volé cette terre aux Montagnards, il faut la leur rendre. Je ne suis pas sûre que ce qu'on a fait et vécu au Vietnam ait été juste mais la seule chose dont je suis sûre qu'elle l'ait été, c'est d'avoir pu rendre cette terre à ceux qui l'habitaient, la rendre officiellement, juridiquement. Mais cela a été très long et très difficile.

Cette affaire de terre semble t'avoir marquée au point que tu n'en parles pas, encore aujourd'hui, sans une grande émotion.

Oui, parce que le monastère en vivait, des personnes y travaillaient - on les appelait des Montagnards, « des coolies » à l'époque. Nous vivions donc du travail d'autrui et c'était profondément contraire à la règle bénédictine où il est écrit en toutes lettres que le moine doit vivre du travail de ses propres mains: « Ora et labora », « Prie et travaille ». Bien sûr, nous étions courageuses et nous faisions beaucoup de choses au monastère, mais aucune qui puisse être rentable.

Nous avons vécu du travail des Montagnards pendant des années et c'est une des raisons fondamentales pour laquelle nous avons plus tard voulu aller sur place pour faire le nécessaire afin de rendre cette terre. Pour moi cette possession était un véritable contre témoignage évangélique .Soumission au Droit Canon ou libération de la parole ?

Je crois qu'une autre soeur - soeur Boniface- et toi avez été vivre dans ce village de Montagnards. Comment y êtes-vous arrivées ?

Il y avait, pour moi, une grande contradiction entre toutes ces histoires et l'extérieur florissant du monastère. Selon la coutume monastique, je n'en parlais à personne. La prieure devait être toujours souriante, paisible. Les Supérieures, à qui j'écrivais, ne pouvaient pas saisir ce malaise. On me répondait : «Le Droit Canon dit que... ». La situation s'est dénouée à la faveur d'un changement de Supérieure et à la convocation du Concile Vatican II qui a été une grande bouffée d'air pur. Enfin on avait le droit de penser et de le dire! Enfin nous n'avions pas à être culpabilisées parce que nous nous inquiétions de quelque chose. Enfin nous pouvions vivre ! Nous étions dans les années 62 -65. Grâce à cette libération je me suis sentie autorisée à parler - et à prendre moi-même conscience - parce que jusque là je me l'interdisais à moi-même. Je me sentais culpabilisée de penser que tel ou tel aspect était faussé. Je m'en accusais en confession. Je m'obligeais à penser... selon le Droit Canon !

Je me suis sentie autorisée à me demander comment trouver un visage évangélique à partir de ce grand monastère dont on pouvait dire qu'il marchait bien, mais qui était pour moi, comme je l'ai dit, un contre témoignage. Nous donnions un visage de grandeur. Nous étions « celles qui savent », nous soignions les gens, nous éduquions les jeunes. En fait nous ne savions pas. J'ai pris une conscience tellement vive que nous avions vécu beaucoup de choses mais que nous avions oublié la plus importante qui est d'abord d'écouter.

Nous étions arrivées avec notre savoir, notre pouvoir. On venait nous demander conseil. J'ai pris conscience qu'il faudrait peut-être qu'on reprenne en sens totalement inverse. Cette grande implantation très florissante m'était devenue difficile à supporter.Sortir des contradictions

Quelles actions as-tu entreprises pour sortir de ce que tu vivais comme une contradiction ?

Ne trouvant pas de solution au problème de deux cultures en contact mais très différentes - vietnamienne et montagnarde - j'ai pensé : soyons modestes ; il vaudrait mieux que les soeurs vietnamiennes soient dans leur pays, leur culture qu'on ne prenait pas non plus suffisamment en compte. Il valait mieux que d'un seul monastère, insuffisamment identifié sur le plan culturel, on fasse deux réalités, chacune cohérente avec sa propre culture. Comme ce monastère était trop important et qu'à force d'essayer de s'adapter à la réalité locale, on n'arrêtait pas de rayer, de barrer telle ou telle habitude dite "monastique", et qu'à force de le faire, le « papier » était en train de se trouer, j'ai proposé à la communauté de tourner la page et de commencer autre chose. D'où l'idée , à partir de ce grand monastère, de faire deux communautés plus petites. L'une resterait sur les Hautes-Terres montagnardes et le gros de la communauté qui était vietnamienne, partirait dans le Sud, dans un endroit à chercher et que l'on a vite trouvé : à Thu Duc, à 10 kms au nord de la capitale Saïgon, sur un terrain où les Soeurs seraient insérées dans le milieu local et même dans la tradition bouddhiste, de façon très simple, très modeste.

Quant à nous, sur les Hautes-Terres, nous avions beaucoup de choses à régler. La première c'était de trouver une forme de vie évangélique qui soit lisible par la population locale. Jésus est en nous, le joyau de notre vie, il faut que cela se voie mais, précisément, pas dans des grandes choses ; dans un comportement que les personnes puissent comprendre sans qu'il y ait besoin de faire des discours. Pour cela, il fallait que nous renversions complètement notre façon de nous comporter. Au lieu d'être des personnes venues pour enseigner, soigner, apprendre, il faudrait que nous devenions des élèves: la population était capable - et nous ne l'étions pas- d'aller puiser l'eau à la source, de faire un feu sous la pluie, de poser des pièges à la lisière de la forêt et de manger des souris ou des serpents pour le repas. Nous étions alors en situation de leur demander : « Apprenez-nous ». Pour ma part, j'en avais un désir immense, débordant. J'en ai eu beaucoup de joie parce que, quand on est pris par un désir plus grand que soi, on est prêt à affronter n'importe quoi. C'est de l'ordre de l'amour, c'est impératif. Je désirais que les Montagnards se sentent respectés, et s'aperçoivent que tout ce qu'ils savaient, nous nous ne le savions pas. Soeur Boniface partageait absolument ce désir. Nous étions les doigts d'une même main.

Avec les Montagnards : pieds nus dans la forêt

Tu te trouves donc devant deux projets à mettre sur pieds en même temps ?

Nous nous sommes occupées de l'installation de la communauté vietnamienne, à Thu Duc, ce qui a pris un certain temps. Quand nous avons été libérées de cette responsabilité, soeur Boniface et moi, nous nous sommes demandé : « Et nous que fait-on avec les Montagnards ? » Nous ne le savions pas. Le dernier évêque français au Vietnam, Mgr Seitz, qui était un très grand ami avec qui nous partagions toutes nos interrogations, fut alors remplacé par Rome par un évêque vietnamien qui, dans la culture confucéenne qui était la sienne, ne pouvait pas comprendre que nous ayons rétrogradé à ce point socialement. Le signe que Dieu est avec nous c'est que l'oeuvre qui est faite prospère et grandisse. Donc, si nous avions « cassé » ce grand monastère c'est que nous n'avions pas été fidèles à Dieu et qu'il y avait « du péché sous roche ».

Le fait qu'une prieure aille marcher nu-pieds dans la forêt avec les Montagnards était un scandale. Nous avions la tentation de rejoindre l'évêque français, Mgr Seitz, resté à Kontum, an nord du vicariat et qui désirait beaucoup que nous continuions à travailler avec lui. Mais je résistais. Car, avant de le faire, il fallait régler la question de la terre. Il fallait régler aussi la question de toutes les jeunes filles que nous avions eues en classe, et dont certaines étaient alors à l'université, pour que chacune puisse aller au bout d'elle-même. Je me sentais responsable : je les avais plongées dans une culture qui n'était pas la leur ; je ne pouvais pas les laisser gérer seules ce clivage entre leur peuple montagnard et leur nouvelle culture.

Nous sommes en quelle année maintenant ?

Nous sommes en 1967. Soeur Boniface et moi avons décidé de rester. La guerre était partout. Nous avons demandé aux travailleurs de notre plantation, s'ils accepteraient que nous nous installions chez eux, avec eux. Avec la guerre, nous aurions eu beaucoup de mal à bouger. Nous leur avons demandé s'ils accepteraient de nous apprendre comment faire pour vivre comme eux.

Cela s'est fait, non sans difficultés de la part de l'évêque. Enfin nous sommes arrivées, soeur Boniface et moi, sur ce terrain où il y avait seulement trois grandes maisons traditionnelles, les fameux trente hectares. Cette terre qui posait question, qu'on voulait rendre sans savoir comment.A l'école des pauvres

En étiez-vous toujours propriétaires ?

Comme les étrangers n'avaient plus ce droit de propriété, la loi avait été tournée en « permission d'exploiter pour 25 ans, renouvelable ». Mais cette terre était toujours entre nos mains. Pour la rendre il fallait passer par les ministères de l'Intérieur et de la Réforme Agraire et c'était extrêmement compliqué car les ministères refusaient que cette terre revienne officiellement aux Montagnards.

Ceux qui travaillaient sur cette terre continuaient à être payés par vous ?

Ils continuaient à travailler. Le café qu'ils cultivaient - et c'était de l'or à l'époque - permettait de leur verser un salaire. Mais nous n'avions plus le gros poids de ce monastère à financer avec leur travail. Nous étions sur place ; nous avons vécu dans une maison montagnarde qui a accepté de nous accueillir pour nous enseigner à vivre comme eux et pour prendre le temps de leur apprendre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir être propriétaire d'une terre de ce genre :lire, écrire, tenir une comptabilité, payer des impôts, etc. Cela a pris des années, 6 ans, mais on y est arrivé.

Et eux que vous ont-ils appris ?

Une fois arrivées là-bas, les premières choses ont été très concrètes : comment vivre ? Dormir par terre, allumer le feu, aller puiser l'eau à la source et apprendre à la remonter avec les calebasses d'eau dans une hotte sur le dos, sans tomber dans le chemin très pentu et glissant, apprendre - pour ce faire - à marcher en mettant les pieds perpendiculaires à la pente avec une calebasse d'eau sur le dos, prendre sa douche à la source, etc., manger les serpents, les souris, les assaisonner - c'est d'ailleurs très bon -, aller chercher les feuilles et les baies sauvages, apprendre tout ce qui permet de vivre comme eux. Mais ce sont eux qui étaient les maîtres. Combien de fois avons-nous entendu : « Vous êtes françaises et vous de savez même pas cela ! » On riait et on leur disait : « On vous a appris un certain nombre de choses mais celles de la vie courante, nous ne les connaissons pas. » Ce qui m'a passionnée c'est de vivre ce retournement évangélique total : passer du grand qui enseigne au petit qui demande.

Plus profondément, selon la coutume, tous les soirs, tout le monde se réunissait autour du foyer situé à l'est de la maison. Il y a un feu et les anciens chantent les légendes, les mythes de leur culture. Tous les soirs, sans exception, devant l'une ou l'autre maison nous y participions. Au début, on ne comprenait rien. Nous avions appris des rudiments de leur langue pour la vie courante ; quand on est porté par le désir de rencontre on va vite à apprendre. Mais pour comprendre ces chants, ces mélopées c'est tout autre chose. On écoutait. On a appris l'écoute en quelque sorte. Jusqu'au jour où ils nous ont dit : « Toi tu as bien des légendes aussi. » On ne peut pas vivre si on n'a pas de légendes, c'est l'âme, l'intériorité, ce qui fait vivre. « Tu es française, tu en as. Eh bien chante-le pour qu'on écoute. » A la manière montagnarde, par osmose, on s'est mis à chanter Abraham, Moïse, etc. Tous les personnages de la Bible sont arrivés. Quand on a chanté Noé, ils nous ont dit: « Ah mais nous on l'a aussi. Tiens on va te la chanter la légende. » Et c'est vrai que Noé, ils l'ont : le déluge est universel, il est dans toutes les cultures. Ils ont aussi David : un très grand roi qui était musicien. C'était une joie extraordinaire, une fierté pour eux de se rendre compte qu'ils avaient dans leur mythologie des éléments qui sont universels.La découverte de Jésus

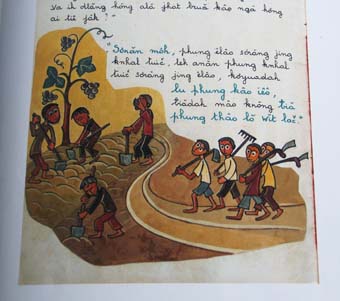

Nous sommes arrivées, bien sûr, à Jésus. Nous avons passé des soirées extraordinaires. Toutes les paraboles y sont passées, le soir autour du feu. Jusqu'au moment où cela ne leur suffisait pas, il fallait aussi se réunir dans la journée ; Soeur Boniface faisait des dessins, de grandes peintures. Il a fallu qu'on leur dise qu'il était nécessaire aussi de creuser la connaissance. On ouvrait la Bible au hasard, on était tous autour du feu ; on lisait un passage, on mettait en commun. On constatait qu'au village tel événement correspondait et on se demandait ce qu'aurait dit Jésus. On cherchait. Par exemple, on voyait que Jésus disait de pardonner. « Ah ça ! c'est embêtant, je ne peux pas ! » disait l'un. Eh oui c'est embêtant !

Vous viviez sans argent ?

Nous avions les revenus de la plantation. Dès que nous l'avons pu, nous sommes parvenues, deux ou trois ans avant notre expulsion, à notre but qui était extrêmement difficile : passer juridiquement la propriété de l'exploitation aux Montagnards. Pour Soeur Boniface comme pour moi, cela a été le jour de notre plus grand bonheur. Nous sommes allées à la banque de Ban-Me-Thuot où il y avait le compte des Bénédictines : il y avait une récolte par an mais il fallait vivre toute une année à 150 personnes en moyenne dessus. Il y avait des familles avec des enfants, la vieille grand mère, la tante. On recevait tout le monde. Un village a été construit. Donc il fallait que tout ce monde puisse vivre. Cet argent était en banque. Un jour, soeur Boniface, moi-même et trois hommes - que nous avions mis 6 ans à former - nous sommes arrivés à la banque où une jeune-femme vietnamienne très élégante nous a reçus. Nous avions, bien sûr, tous les papiers officiels enfin obtenus par les ministères, et nous demandions seulement de changer les signatures. On avait fait des exercices sur des pages et des pages pour leur apprendre à signer. La personne qui nous a accueillis n'en revenait pas. Nous, nous buvions du petit lait ce jour-là.

Avant c'est nous qui payions les familles, de ce jour là c'est eux qui nous payaient. Les Montagnards nous avaient fait une maison ; nous avions accueilli des enfants orphelins. Cela ne faisait pas du tout partie de notre mission monastique, mais quand il y a un bébé abandonné dans le fossé, on se moque de la loi. On a eu 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Nous avions mis au point une organisation selon laquelle les familles étaient payées au nombre de personnes dont elles avaient la charge. Ils nous ont payées pour être avec eux comme l'était chaque famille : comme un couple sans enfants lorsque nous étions deux, au nombre de bouches à nourrir lorsque nous avons accueilli des orphelins. Nous faisions toute la comptabilité avec les Montagnards, afin qu'ils deviennent capables de la prendre en charge par la suite. Nous faisions beaucoup de traductions de la Bible et soeur Boniface faisait des peintures.

Vous aviez une vie monastique toutes les deux ?

Cela veut dire quoi avoir une vie monastique ? Nous disions l'office en privé, soeur Boniface plus fidèlement que moi. Mais l'Ancien et le Nouveau Testament étaient vraiment la colonne centrale pour tout le monde. Nous avions même trois sorciers - nous ne l'avons su que fort tard - eux aussi écoutaient. C'était toujours « Jésus a dit... Jésus a dit...» C'était devenu un leitmotiv ! Nous avions traduit tout l'Évangile et beaucoup de passages de l'Ancien Testament, dont les 150 psaumes. Mais aussi nous apprenions à coudre aux femmes, à assurer l'hygiène des enfants, à écrire et à lire à tous. Ce qui fait que le village a été déclaré, par la suite, "premier village du Vietnam".Sous les bombes : la passion de l'Évangile

Nous avons été complètement détruits en 1971, par des bombardements dont on n'a jamais su très bien d'où ils venaient. On a absolument tout perdu. Toutes nos traductions, tous les livres ont été perdus. Tout le village a absolument tout perdu ; il n'y a eu aucun mort mais chacun s'est retrouvé avec simplement les habits qu'il avait sur lui. Nous sommes repartis à zéro. Nous avons dormi dehors. Nous avons construit ensuite des greniers à riz avant les pluies ; plusieurs familles s'y sont entassées. Et Nous avons recommencé. Nous étions heureuses parce que c'était de l'ordre de la passion, la passion de l'Évangile dans les plus petits gestes. C'était simple. Il n'y avait pas besoin d'avoir son certificat d'études.

Y a-t-il eu des baptêmes ? Aviez-vous une vie sacramentelle ?

Oui beaucoup ! Si bien qu'au bout d'un certain temps nous avons construit une chapelle ; c'est la population qui l'a faite. C'était une maison comme les autres. Cela s'est fait naturellement, comme un besoin. Avant on se réunissait chez les uns, chez les autres. Il y avait le besoin d'un lieu. Au fur et à mesure des années, on s'est mis à se réunir dans la journée aussi, au retour du travail, après la douche à la source.

Nous avons été aidées par la supérieure Générale des Bénédictines, la Mère François Coppeau, qui est venue sur place et qui a été pour nous un don du ciel. L'évêque vietnamien local ne nous comprenait pas du tout. Elle, nous a comprises ; elle a plaidé auprès de l'évêque pour nous. L'évêque pensait que lorsqu'on a été Prieure et qu'ensuite on vous retrouve dans un village de Montagnards à marcher pieds nus, dans la boue, c'est qu'il y a forcément une affaire sexuelle là-dessous. D'où mise en examen, etc. Quant au Père missionnaire, il n'était pas d'accord avec notre façon de parler de l'Évangile, de Dieu, de la Bible. Il avait fait un petit livret de catéchisme, questions et réponses, qu'il fallait apprendre par coeur, et rien d'autre. Cela a été dur, très dur. On a été obligé, par l'évêque, de faire apprendre par coeur ce livret à ceux qui désiraient le baptême - en plus des palabres que l'on faisait autour de la Bible - C'était une des huit conditions qu'il posait à notre maintien à l'intérieur du village.

Ce prêtre missionnaire venait dire la messe au village une ou deux fois par semaine. Puis il y eut une période de la guerre très dure où l'armée vietnamienne venait miner tous les soirs, tout autour du village. Le matin de bonne heure, les soldats venaient déminer. Donc on n'avait pas la messe pendant toute cette période. Et même l'évêque nous avait retiré le Saint Sacrement parce que... c'était dangereux pour le Saint-Sacrement ! Pendant ces longs mois, nous nous sentions très bien. Et moi, ça me culpabilisait ! Je me disais : Mon Dieu! on n'a plus de messe et je me sens si bien ! ce n'est pas possible... est-ce que je perds complètement la foi ?

Nous nous réunissions avec les gens, on lisait les textes ensemble, on échangeait toujours autour du feu. On disait le Notre-Père. Ensuite on disait: "maintenant, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, on se pardonne. Si tout le monde se pardonne, ce sera notre communion". Il y a ceux qui disaient : « Moi j'ai pas envie ». Cela fait partie de la vie de ne pas avoir envie. C'était fait de choses aussi simple que cela, de la vie de tous les jours.Otages des Viêt-Congs

Pourquoi n'êtes-vous pas restées dans ce village ? Quelles sont les circonstances qui vont ont conduites à rentrer en France ?

Depuis 1968, les Viêt-Cong du Nord avaient entrepris trois énormes opérations militaires officielles pour prendre le Sud, contre les accords de Genève. La première tentative a été lancée en février 1968, et cela a été - j'ose dire - l'enfer, l'au-delà de ce qui est possible à un être humain d'imaginer. Ban Mé Thuôt a été détruit au moins à 80%. Cela serait trop long à raconter. De 1968 à 1972, jusqu'aux accords de Paris, pendant 4 ans, tout le village et nous-mêmes on a vécu toutes les nuits - sans aucune exception - sous terre, dans des tranchées, tout habillés. Nous étions bombardés toutes les nuits. Nous étions dans une période de survie plus que d'autre chose. Nous n'étions pas sûrs d'être vivants le lendemain. Il nous fallait tout les matins compter les gens pour voir s'il y avait eu des morts. Chez nous, il y a eu des accidents, des morts non. Mais j'ai vu moi-même des bulldozers charrier des corps dans des fosses et des choses encore bien plus horribles. Des fosses où les gens étaient enterrés vivants... on n'a pas les mots pour dire cette horreur...

La première offensive a été sur nous parce que le général Viêt-Cong Vô Nguyên Giap, héros de la victoire finale, avait eu pour tactique de prendre d'abord Ban-Me-Thuot, capitale du Darlac et des Hautes Terres afin de couper cette région du reste du pays. Les combats ont commencé dans notre village parce que nous étions juste au nord de Ban-Me-Thuot. Les Viêt-Congs ont raté mais les Américains se sont mis à bombarder partout. Ils appelaient cela : " nettoyer !" Deuxième offensive en 1972 qui a également échoué pour les Viêt-Congs. Leur tactique a été différente : ils ont bombardé les nuages - assez loin de chez nous, dans la région de Kontum - avec un sel d'argent ; ces bombardements provoquaient des pluies torrentielles qui ont occasionné une inondation de l'affluent du Mékong - le Bla - qui passe par Kontum. Une crue sur 10 km de chaque côté à été provoquée, sur un fleuve beaucoup plus large que le Seine à Paris. Les populations, les animaux sont morts dans la boue. Le cholera, la peste se sont installés jusque chez nous : il a fallu vacciner. Cela a été une catastrophe terrible mais pas chez nous, à 150 km plus au nord. Échec de cette deuxième offensive mais les bombardements continuaient sans interruption.

Troisième offensive des Viêt-Congs, en mars 1975, et victoire. Cette troisième offensive a eu comme point de départ notre village. Depuis les accords de Paris, nous nous étions dit : on va redormir dans les maisons, après 4 ans où pas une seule nuit nous n'avions pu le faire. En fait, au bout de très peu de temps, un bombardement eut lieu vers 3 heures du matin, la plupart des gens descendirent dans les tranchées. Soeur Boniface et moi n'avons pas eu le courage. Les balles allaient en tous les sens. Nous voyons alors comme une armée énorme de sauterelles : c'étaient des soldats du Viêt-Cong, légers... contrairement aux soldats américains. Ils ont envahi le village. Tout brûlait. Ils ont séparé la population en trois groupes : les enfants, les femmes et les hommes et ils ont emmené chaque groupe dans la forêt pour subir un interrogatoire séparé. Ils nous ont mis toutes les deux à part, debout sur l'une des tranchées. Là vraiment on croit qu'on va mourir ; mais on n'en souffre pas parce qu'on sait qu'on est dans la même situation que les autres. On a eu un interrogatoire extrêmement dur. On nous soupçonnait d'être les alliés des Américains. Au bout d'un temps qui m'est apparu interminable, on a vu réapparaître ces trois groupes. Il s'est alors passé un événement extraordinaire : le chef Viêt-Cong qui hurlait sur nous est devenu instantanément un agneau. Les chefs Viêt-Congs ont déposé leur fusil. On ne comprenait rien. Le chef nous a dit alors qu'ils avaient posé les mêmes questions à nous et à chacun des groupes. Tous ont répondu exactement la même chose et que donc ils pouvaient nous faire confiance. Ils nous ont alors prévenues qu'il allait y avoir sur Ban-Me-Thuot un combat abominable mais qu'ils assuraient notre sécurité.

Tout était retourné à nouveau ! Ils nous ont demandé de rentrer dans les tranchées et de n'en sortir sous aucun prétexte avant qu'ils ne nous disent que nous pouvions en sortir. Ils ont effectivement assuré notre sécurité comme ils l'avaient dit.

L'armée a occupé la moitié du village et nous a entassés dans l'autre. On était soumis à la formation politique tous les soirs. Mais le chef local Viêt-Cong était un homme intelligent et le village a réussi à avoir une relation de droiture avec lui. Pendant les six mois où nous sommes restées, il n'y a pas eu un seul conflit. Un petit exemple : un jour une réunion avait été prévue par les Viêt-Congs où tout le village devait aller ; c'était juste à l'heure où nous nous réunissions pour prier. Nous avons pu négocier les horaires avec le chef Viêt-Cong : nous avons avancé la prière d'une demi-heure et ils l'ont reculée d'une demi-heure.

Un matin, alors que je relevais à peine d'une grave crise de paludisme, on vit des jeeps militaires armées arriver. Ils nous prennent toutes les deux. Le village n'a pas pu intervenir. Nous avons été emmenées dans un hôtel de la ville où nous avons retrouvé tous les autres missionnaires. Après un procès dont nous n'avons rien compris, si ce n'est que nous étions expulsées du pays, et après une fouille sérieuse, nous avons tous été conduits, en convoi armé, jusqu'à Saïgon et rapatriés par nos ambassades respectives dans nos pays d'origine, Soeur Boniface l'Autriche et moi la France. Nous sommes arrivées absolument sans rien, directement au monastère de Vanves pour moi, après quelques semaines pour Soeur Boniface. Les soeurs de Vanves étaient prises de pitié devant mon état sanitaire. Et moi, j'en étais très étonnée car nous avions vécu, non pas une existence qui inspire la pitié - mais une aventure extraordinaire, «extraordinaire » par sa grande simplicité, sa grande humanité.

Avez-vous perdu alors tout contact avec le Vietnam et ce village de Montagnards en particulier ?

Pendant des années tout contact était impossible car le pays était entièrement fermé. Puis nous avons pu renouer avec le village. Mais c'est une autre aventure qu'il faudrait encore d'autres longues heures pour raconter !Peintures de Soeur Boniface