Puisque passe un enfant…

Jean-Claude Caillaux

Un enfant souffre plus loin que ses larmes ou qu’aucun de ses cris ne saurait l’exprimer. La mort d’un père ou d’une mère, un viol… « As-tu vu, oui vu, la blessure de la perte, sa griffure ? » Il faut parfois presque toute une vie pour pouvoir tenter de dire l’inexprimable de cette perte… « Et que de l’enfant, comme trahi, abandonné, trop vite jeté dans la vraie vie, délaissé de l’enfance, s’engendre enfin une fleur nouvelle dont le nom est un sourire… »

Sais-tu, toi le passant, qu’il y a de l’inconsolable ?

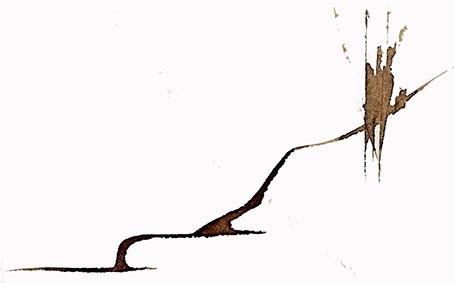

Comme une déchirure.

Une branche cassée, une herbe écrasée par le pas trop hâtif de ceux qui ne savent pas…

Qui ne peuvent pas savoir, sans la mémoire hurlée mais abîmée dans le silence.

Tu as certes marché sur la route, apercevant nombre de débris sur les bas-côtés…

Mais as-tu senti au pli de toi-même la morsure du rien ?

As-tu vu, oui vu, la blessure de la perte, sa griffure ?

Sais-tu l’effroi de l’enfant, tout seul, dans la nudité du monde, étroit comme sa chambre ou le couloir de l’appartement… ?

Reconnais-tu l’abîme de cette mémoire, inscrite non sur la paume d’une main, mais en chaque recoin de lui-même ?

Et l’attente de cet enfant, obscure angoisse inaudible, assis dans l’encoignure d’une porte, et qui sait, qui sait d’un savoir plus sûr que celui des savants que quelque chose d’irréparable est arrivé.

Il le sait, ne sait dire.

Il le vit, ne peut le vivre.

Ou plutôt, dans la mort de lui-même, en ce lieu le plus vif et vivant, où cela fait le plus mal.

As-tu dans la mémoire du corps une trace, de celles qui ne s’enlèvent pas, que l’horreur existe, le désastre, la cassure… ? La chute, comme le cauchemar de chaque enfant… ?

Sais-tu comme elle est longue la rue, qui descend un peu ? Longue et froide, sans vie ni sourire, longue, longue… ? Mais il fallait marcher…

Pour continuer, et jouer le rôle.

Car la route a continué.

Dans une forme d’insouciance, fuite de l’horreur.

Du présent dénié, seul tremplin possible pour sauvegarder l’avenir.

Des décisions se prennent, ou sont prises.

Des bifurcations. Des ornières peut-être, des chemins sans savoir, sans projet. Comme un saut dans l’obscur du gouffre, sans assurance.

Puis vinrent les clairières qui reposent de l’obscur, les bois qui soutiennent le repos, la grève en bord de mer, le haut d’une montagne, la lente traversée d’un glacier, le bout du glacier noir et la montée vers celui qu’on appelle blanc, juste de l’autre côté.

Et tant d’autres choses.

Comme un salut, dirait l’ami théologien.

Une résurrection dirait plus justement le passant, qui pourtant n’y comprend rien.

La vie enfin, irradiée de sourires, océan qui se retire laissant paraître les roches.

Il faudrait dire aussi les cathédrales et les arbres, aussi hauts que le cœur, larges comme un orgue, allant plus loin, beaucoup plus loin que le son grave du violoncelle.

Je pense à cette histoire, entendue, ou bien lue, je ne sais plus : c’est un homme qui a tout perdu dans un accident, sa femme, jeune et belle, et dont le violoncelle fut endommagé. Il quitta la musique deux ans durant.

Et au jour où il reprit le chemin de la scène, rien ne se passait en son ventre : ni inquiétude, ni trac, ni angoisse, ni pressentiment… Rien, le vide. Ce ne fut qu’en entendant les regards des instrumentistes qui devaient l’accompagner et du public, qu’il sut que ses doigts avaient vocation de faire chanter l’instrument, et que son corps revécut au son de la beauté.

Des enfants. De la joie. Du bonheur.

Toujours une joie et un bonheur qui connaissent le prix, le poids, sans le dire jamais, de ce qui hurle en soi, qui continuent de voir les instants, pourtant infiniment brefs, où tout tombe, où le corps s’écroule, où l’âme et l’esprit s’unissent pour crier sans voix que… que quoi, au juste ? Je ne sais.

Ce que je sais, c’est que derrière la nuit, dans l’obscur même, il y a le soleil.

Parce qu’il s’est montré, comme ouvrant le ciel. À travers un regard, comme un acquiescement dans la rencontre.

Que derrière les sentiers qui se perdent, il y a le bord du ruisseau, et que l’eau chante comme la voix de fin silence dont parle Levinas traduisant le fulgurant verset 12 du chapitre 19 du premier livre des Rois.

Oui, ce silence qui murmure, qui parle sans mots, cette légèreté de la voix lente, elle a nom, prénom même.

Cette voix qui est la seule voie, et qui est Dieu, dont Jésus est l’unique récit. Toutefois, je ne veux pas affirmer trop vite, et laisser son espace à la question.

Ce Jésus dont le corps a hurlé, dont l’esprit s’est effondré dans le jardin, au soir du jeudi, et dont le côté fut traversé par la lance du pouvoir, pour que de la mort à jamais jaillisse la vie à travers l’eau et le sang qui toujours sortent de la matrice première.

Et que de l’enfant, comme trahi, abandonné, trop vite jeté dans la vraie vie, délaissé de l’enfance, s’engendre enfin une fleur nouvelle dont le nom est un sourire.

Même s’il est toujours difficile de s’ouvrir à la vie, puisque guérir est la route inachevée conduite par l’existence.

La liberté, acquise dans les larmes, au soir et dans la nuit.

La liberté du matin, et celle merveilleuse donnée parce que si bellement reçue.

Il ne faudrait jamais manquer de dire merci.

Même si manque la prononciation, car il se parle ce mot, hors de tous les mots.

Jean-Claude Caillaux, le 25 février 2022

Dessins de Marie-Hélène Lorcy