Questions d'écologie

3 – Qui est concerné par l’écologie ?

Julien Lecomte

L’écologie s’adresse-t-elle à une minorité privilégiée, qui serait la seule à disposer des moyens pour s’en préoccuper ? Il est nécessaire de se déprendre de certaines représentations caricaturales de l’écologie pour en comprendre l’enjeu planétaire. Les propos n’engagent que leur auteur.

Rappel : Julien Lecomte est professionnel de l’aménagement du territoire. Il exerçe depuis une quinzaine d’années en indépendant. Cet article fait suite à deux autres :Questions d'écologie : 1- Comment mieux s'y retrouver

Questions d'écologie : 2- Quand l'écologie se fait politique

L’écologie est-elle un luxe ?

« L’écologie, ça ne concerne que les riches ! ». Cette affirmation est fréquente. Elle s’appuie, par exemple, sur les coûts plus élevés des produits alimentaires dits biologiques par rapport aux produits conventionnels. De plus, certains comportements, mis en exergue, viennent appuyer ce constat apparent. Citons ces ménages aisés, s’affichant écolos, mais s’offrant plusieurs fois par an des voyages en avion, le moyen de transport le plus impactant en carbone. Car il existe désormais une hypocrisie écologique destinée à se donner bonne conscience comme il existe depuis longtemps l’équivalent en matière morale, politique ou religieuse. L’émission parodique Groland, diffusée sur la chaîne Canal Plus, s’amuse régulièrement à brocarder ces attitudes surnommées parfois de bobos-écolos. Mais il est nécessaire d’être vigilant sur soi-même afin de ne pas s’ériger en éco-moraliste, car, quand bien même l’on voudrait adopter des pratiques plus vertueuses, il existe de nombreux freins psychologiques, sociologiques et surtout systémiques à la conversion écologique complète – nous reviendrons sur ces derniers dans un autre article.

Cette remise en cause de l’écologie comme luxe seulement accessible à une minorité aisée procède d’une vision très restreinte, limitée aux pays riches, où certaines réalités sont en effet caricaturales. Bien des donneurs-de-leçons ne sont eux-mêmes pas conscients de leur situation privilégiée, incapables de comprendre l’enjeu à l’échelle de la diversité sociale et territoriale. Par exemple, personne ne niera qu’il est préférable de rejoindre à vélo, voire à pied, son lieu de travail mais cela implique de vivre à proche distance de ce dernier, quand la spéculation immobilière a chassé des centres urbains les classes populaires et moyennes. Les transports en commun sont également préférables à l’automobile, mais combien de territoires en sont dépourvus, ou, comme dans l’agglomération francilienne, présentent des conditions éprouvantes d’utilisation ?

La réponse, c’est que la question écologique ne peut pas être séparée de la question sociale.Clameur de la Terre, clameur des pauvres

Dans sa tonique encyclique Laudato Si, le pape François exprime sans détour que les premières victimes de la crise écologique sont les populations pauvres de toute la planète : « Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » (1). Et François insiste à de multiples reprises sur le fait que « tout est lié ». Autrement dit, les problèmes écologiques concernent tous les aspects de la vie humaine, à commencer par les plus basiques, nécessaires à la subsistance élémentaire. Ils peuvent être d’abord résumés dans une trilogie fondamentale : eau, énergie, déchets. Ce à quoi l’on peut ajouter, évidemment, l’agriculture, l’habitat, le transport etc. ou encore l’air, dont la qualité dépend des activités humaines. Cependant, aucune de toutes ces activités ne peut se faire sans eau et sans énergie, et produisent toutes des déchets solides, liquides ou gazeux. Ainsi, considérant cette approche globale (2), les caricatures résumant l’écologie à quelques lubies bobos perdent tout leur sens. Mais cela implique aussi de considérer les mécanismes terribles des inégalités, injustices et dominations qui entravent, à l’échelle planétaire, les possibilités d’accéder à une eau de qualité, et à sa gestion collective raisonnée, à une énergie la moins polluante possible, et équitablement répartie, ainsi qu’à une réduction drastique de nos déchets, et à leur traitement partagé et soutenable. La puissance économique des grands groupes internationaux, détenant les rouages de ces

trois piliers fondamentaux, est fréquemment dénoncée dans des documentaires, comme, par exemple, la privatisation de l’eau par des multinationales qui n’hésitent pas à corrompre les dirigeants locaux afin qu’ils signent des contrats en leur faveur. Seule la clameur des pauvres, quand elle se transforme en luttes collectives, permet d’inverser le cours de ces mécanismes prédateurs. L’un des exemples emblématiques fut la Guerre de l’eau de Cochabamba, en 2000, dans la quatrième ville de Bolivie. Les autorités municipales signèrent un contrat avec un consortium d’entreprises, mené par la multinationale nord-américaine Bechtel, entraînant une augmentation de 50 % du prix de l’eau, et prévoyant même une taxe sur la récupération de l’eau de pluie par les habitants. La qualité de l’eau distribuée ne s’améliora pas pour autant, mais pire encore, les habitants les plus pauvres durent cesser d’aller se soigner ou d’envoyer leurs enfants à l’école pour payer leur facture d’eau. Les manifestations de masse firent un mort et environ cent-soixante-dix blessés. Le gouvernement colombien demanda finalement la rupture du contrat, ce qu’il obtint mais en versant une indemnité inique de 25 millions de dollars au groupe Bechtel.

Mais ces exemples révoltants dans les pays de l’hémisphère Sud peuvent nous faire oublier que nos économies développées du Nord rencontrent également des problématiques similaires. Pour rester dans le sujet de l’eau, la situation de cette ressource aux États-Unis d’Amérique est devenue catastrophique dans les états où dominent en toute impunité les compagnies minières et pétrolières (3). Il est à certains égards regrettable que les médias européens se soient surtout focalisés sur la personnalité pathogène de Donald Trump et non sur les effets concrets de sa politique. Ainsi, dès sa prise de fonction, Donald Trump nomma à la tête de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), l’équivalent de notre ministère de l’Environnement, le climato-sceptique Scott Pruitt. Ancien Attorney General de l’Oklahoma, un état entièrement livré aux mains des compagnies pétrolières, Scott Pruitt constituait l’un de leurs plus redoutables lobbyistes. Il fut le premier dirigeant de l’EPA, agence fédérale créée en 1970, à réclamer une coupe de 30 % de son budget, autrement dit le démantèlement de l’EPA elle-même. Donald Trump le chargea de détruire tous les efforts réalisés en faveur de l’environnement par ses prédécesseurs. Scott Pruitt fut limogé de son poste en juillet 2018, non pas en raison des conséquences terrifiantes de sa politique sur l’environnement mais à cause de la succession des scandales liés à son train de vie et à ses abus répétés des fonds publics. Plusieurs régions du pays, comme les Appalaches, connurent une crise de l’eau sans précédent, en raison de l’absence de contrôle de l’exploitation des sous-sols par les grandes sociétés minières. Une fois encore, ce furent les pauvres qui furent les premiers touchés, dans un pays qui compte certes bien des milliardaires mais aussi plusieurs dizaines de millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.

Le cas de contamination des eaux n’est cependant pas nouveau aux USA, et il fit émerger une figure singulière de défenseuse de l’environnement : Erin Brockovich. Autodidacte sans le sou, elle mena un combat militant et judiciaire pour faire condamner la Pacific Gas and Electric Company, en Californie, pour pollution des eaux au chrome hexavalant, un métal extrêmement toxique. Acharnée, elle mobilisa la population de la ville concernée, et obtint la condamnation de la compagnie à un dédommagement historique de 333 millions de dollars, en 1993, au bénéfice de l’ensemble des habitants intoxiqués. Le film éponyme lui rend hommage, où son rôle est interprété par la star Julia Roberts.Martyrs de l’écologie

Le combat des militant(e)s écologistes est de plus en plus rude. En France, ils peuvent subir intimidations et harcèlement judiciaire. Il convient également de distinguer le vrai du faux car l’alibi écologique peut également servir des intérêts catégoriels, masquant des volontés de préserver des intérêts particuliers bien éloignés des enjeux environnementaux. Toutefois, ces manipulations sont généralement assez grossières, et donc plutôt simples à déjouer.

Dans d’autres pays du monde, la violence que subissent les défenseurs et défenseuses de la nature peut atteindre le stade ultime de l’assassinat. Dans bon nombre de pays non démocratiques, rongés par la violence et la corruption, s’opposer à des projets écocides revient à mettre sa vie en jeu. Les peuples autochtones y sont particulièrement exposés. Il est important de préciser que chez ces derniers, la nature n’existe pas au sens où nous l’entendons. En effet, pour faire très bref, la nature est un concept que la pensée occidentale a construit de manière dichotomique avec celui de culture. Chez bien de ces peuples, cette distinction n’existe pas clairement. Détruire leur environnement revient à les détruire directement. Intimidations, violences physiques et emprisonnements se produisent partout dans le monde, quand ce ne sont pas des bandes de tueurs, financés par les intérêts prédateurs, qui vont commettre les meurtres.

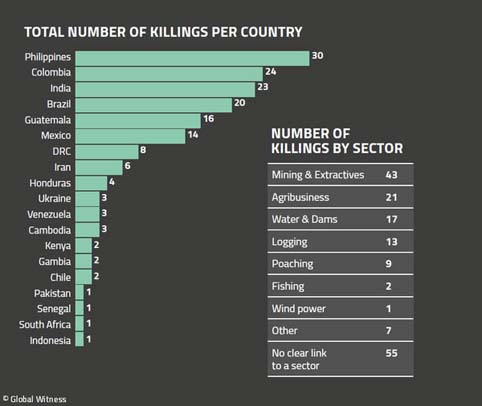

L’ONG Global Witness a ainsi répertorié 164 assassinats dans le monde en 2018, quand l’année 2017 en avait comptabilisé plus de deux cents. Global Witness précise également que leur macabre décompte est peut-être sous-évalué, tant il reste parfois difficile d’obtenir des informations fiables de zones reculées. Le graphique ci-dessous donne le détail des pays concernés et des actions militantes ainsi frappées pour l’année 2018. Si les Philippines détiennent le triste record de morts, on constate la présence de plusieurs pays d’Amérique du Sud dans le haut du tableau.Nombre de militant(e)s écologistes assassinés en 2018 par pays, selon l’ONG Global Witness (source : Global Witness et Huff Post) Précarité économique et précarité écologique en France

Après cette approche internationale empreinte de gravité, terminons cet article en examinant le cas de la France sur deux sujets précis, liant écologie et social. Notre pays est, lui aussi, loin d’être exemplaire en la matière, et si les discours politiques donnent désormais à peu près tous une part croissante à l’écologie, les faits montrent une réalité beaucoup moins brillante.

Premier cas : l’exposition aux pollutions lors du travail. Notre modèle productif utilise encore de nombreux produits toxiques. Des efforts ont certes été réalisés pour limiter leur emploi et mieux protéger les utilisateurs, suite à des scandales sanitaires largement médiatisés, comme celui de l’amiante. Néanmoins, dans nombre d’activités, comme l’agriculture ou l’industrie, l’exposition aux produits dangereux, cancérigènes ou encore au bruit touche d’abord les emplois de base, et de manière très majoritaire. Le tableau ci-dessous, issu d’une enquête du ministère du Travail, détaille l’évolution de ces risques sanitaires selon les catégories socioprofessionnelles.Évolution des expositions aux nuisances au travail selon les catégories de salariés (source :

Ministère du Travail, 2017 – mise en forme du tableau : Observatoire des inégalités)On pourra me rétorquer que le problème de la santé au travail n’a pas attendu les écolos. C’est juste, mais le regard écologique s’articule ici pleinement à la question sociale. Le stockage des produits polluants, ou leur dispersion dans le milieu ambiant, constitue également un risque ou une atteinte à l’environnement. Et qu’il s’agisse de soigner les personnes tombées malades, ou de réparer les dégâts écologiques causés par ces pollutions, les deux seront assurés aux frais de la collectivité. Pensons, par exemple, aux pesticides : ils affectent autant la santé des travailleurs agricoles que celle des riverains des zones d’épandage, et atteignent aussi l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore.

Second cas : les inégalités sociales face à la consommation énergétique. Comme nous l’avons vu, l’énergie constitue l’un des trois piliers fondamentaux de toute activité humaine. La part de la consommation énergétique dans le budget des ménages est la plus lourde chez les plus modestes et les moins urbains d’entre eux.

Trois facteurs principaux l’expliquent : la qualité de la performance énergétique des logements, l’accès aux aides pour améliorer cette dernière et la distance domicile-travail. Lorsque l’on est locataire, ce qui concerne souvent les plus modestes, on ne dispose d’aucun autre levier que la bonne volonté du propriétaire pour améliorer l’isolation et le système de chauffage de son logement. Notons qu’un texte de loi récemment déposé, en avril 2020, prévoit d’indexer les loyers au niveau du coefficient d’efficacité énergétique du bâtiment. Ainsi, le loyer subirait une forte dépréciation en cas d’indice bas, contraignant les propriétaires à engager des travaux de rénovation, pouvant être aidés. Le but de ce projet de loi est de réduire fortement le nombre de passoires thermiques qui sont ruineuses en frais d’énergie pour les locataires. Et majoritairement, ce sont encore les plus modestes qui les louent. Mais les propriétaires occupants ne sont pas tous non plus des personnes aisées, et elles aussi n’ont pas forcément les moyens d’engager des rénovations énergétiques, leur accès aux mesures fiscales d’aides étant plus restreint que les ménages de catégories supérieures.

Un autre poste de dépenses d’énergie des ménages concerne les transports. Chassés des centres urbains par la spéculation immobilière, beaucoup de salarié(e)s modestes ont été contraints de s’éloigner de plus en plus de leur lieu de travail. La distance moyenne domicile-travail n’a d’ailleurs pas cessé d’augmenter depuis ces trois dernières décennies. Dans nombre de régions où les réseaux de transport en commun sont peu développés, en particulier en milieu rural, le seul moyen de se rendre au travail reste l’automobile. Les dépenses de carburant pèsent ainsi de plus en plus.

D’après une enquête conjointe de l’Ademe et de l’Insee, menée en 2006, les ménages les plus modestes consacraient environ 15 % de leur budget aux dépenses d’énergie contre moins de 6 % pour les plus aisés. La précarité énergétique est de plus très liée aux variations des prix de l’énergie. Le tableau ci-dessous est extrait de cette étude :Moins un ménage est aisé et urbain, et plus ses dépenses en énergie pèsent dans son budget

(source : Ademe et Insee, 2006 – mise en forme du tableau : Observatoire des inégalités)La précarité économique coïncide avec la précarité écologique. De mauvaises conditions économiques sont toujours liées à des expositions aux pollutions, aux nuisances de toutes sortes, et aux risques afférents sur la santé et le mode de vie. Ainsi, les problèmes écologiques sont globaux et concernent en premier lieu les populations pauvres, souvent démunies dans les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre ces fléaux.

La figure de l’écolo-bobo, si tenté qu’elle corresponde vraiment à un type sociologique, est contre-productive à deux titres. D’abord parce qu’elle donne une vision terriblement restreinte et caricaturale de l’écologie. Ensuite parce qu’elle sert à certains de prétexte facile pour s’opposer à toute forme de changement de système économique comme écologique.

Julien Lecomte, février 2021

Peinture de Pierre Meneval

1- Pape François, Laudato Si, lettre encyclique sur la sauvegarde de la Maison Commune, paragraphe 49, Vatican, 2015 / Retour au texte

2- La nécessité d’une approche globale, indispensable en écologie, est abordée dans le premier article de cette série à propos de la notion de « cycle de vie » d’un produit. / Retour au texte

3- Voir le dossier très fourni consacré à l’état de l’environnement aux USA, et à la politique de Donald Trump, dans ce numéro de la revue littéraire America : « Que reste-t-il de l’Amérique sauvage ? », avril 2018. / Retour au texte