Situation et tâches de la pensée chrétienne en France

Guy Lafon

Parler de la foi après les drames qui ensanglantent le monde depuis un siècle tient d’un défi que Guy Lafon n’hésite pas à relever. Guy, un théologien et ami de Dieu maintenant, nous autorise à reproduire le texte qu’il a prononcé à la Faculté de théologie de Ljubljana (Slovénie).

Trois missions (1)

J'ai l'intention de vous présenter la situation et les tâches de la pensée chrétienne aujourd'hui, telles du moins que je peux les concevoir après de longues années d'enseignement, de réflexion et de service pastoral en France. Mon propos ne relève donc pas de l'information, mais plutôt du témoignage. En effet, je ne m'estimerais pas du tout habilité à traiter un tel sujet si le n'étais pas moi-même personnellement engagé au service d'une pensée chrétienne, dans la situation spirituelle qui est celle de mon pays aujourd'hui. Ma réflexion n'est donc pas d'un spectateur, mais d'un acteur.

Il me semble que nous avons à poursuivre trois missions. Je les énonce d'abord sous forme de propositions.

Premièrement, il nous revient de croire sans oublier ce qui s'est passé. Nous devons exercer notre raison, mais de telle façon que jamais nous ne perdions notre mémoire. Ainsi nous ferons apparaître la gratuité de la foi, en même temps que nous découvrirons sans cesse notre étonnement de croire.

Ensuite, il nous revient de croire à l'intérieur de l'Eglise en participant à un immense concert croyances. C'est dans l'acceptation sereine de cette double appartenance que nous avons à vivre la singularité de notre foi chrétienne.

Enfin, il nous revient de croire en intégrant à notre foi, inséparablement, la relation au Tout Autre et la relation à tout autre, quel qu'il soit.

Telles sont les trois propositions que j'entends développer maintenant.

La gratuité de la foi

Que s'est-il passé ?

Dans la vie de chacun d'entre nous, il s'est toujours déjà passé quelque chose. C'est pourquoi croire après ce qui s'est passé dans une vie tient toujours du défi. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui pour nous tous. Nous avons connu la figure atroce que peut prendre l'humain. Dans le siècle passé, l'humain a été suprêmement humilié, et il l'est encore. D'une certaine façon, Auschwitz n'est qu'un exemple, terrible entre tous, de ce fait. Ainsi, ce n'est plus la conscience du déterminisme universel qui fait obstacle à la foi, comme au temps du rationalisme militant. S'il y a un barrage devant lequel nous nous heurtons tous, c'est le lien qui semble s'être établi dans la société entre la méchanceté humaine et ce déterminisme. Tout nous induit à penser que l'humain est programmé à la violence. Les diverses sciences, qu'on les appelle « exactes » ou « humaines », peuvent être appelées comme des témoins qui viennent affirmer l'impossibilité, aujourd'hui, de croire.La violence de la foi

De ce fait, et de façon tout à fait nouvelle, ce qui nous apparaît quand nous croyons, c'est la gratuité de la foi. Nous ne pouvons plus penser que la foi serait comme une suite naturelle de l'aspiration humaine. La foi n'est pas dans le droit fil de l'humain tel que nous le vivons, défiguré. La foi ne peut, par un certain côté, apparaître que violente : elle est une violence contre une autre violence. Elle surgit dans l'histoire humaine, non pas comme la résultante d'une démonstration mais, comme peut-être elle l'a toujours été - on avait pu l’oublier ! - comme un événement qui relève du témoignage et de la proclamation.

Dès lors, en fidélité aux intuitions qui n'ont pas tardé à apparaître dès les origines du christianisme, la foi ne peut plus être regardée ni comme un signe, ni comme une sagesse, pour autant que ce signe et cette sagesse seraient dans la ligne d'une demande qui fixerait en quelque sorte le cadre de la réponse apportée par 1a foi. Si, comme l'apôtre Paul l'a affirmé, la foi est sagesse - et elle l'est -, si elle est puissance - et elle l'est -, c'est par l'effet de ce qu'il appelle lui-même une « proclamation ». « Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse - ils demandent, ils sont en quête ; les uns comme les autres s'expriment en formulant un désir, désir de signe, désir de sagesse -, « nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, et Juifs et Grecs, c’est Christ puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » (cf. 1Co I, 22-25).L’émerveillement de croire

Aussi les croyants sont-ils conduits à s'étonner ou, si vous préférez, à s'émerveiller de croire, ce qui doit être bien distingué d'une volonté de croire malgré tout, qui s'exprimerait en des formules comme celles-ci : « et pourtant je crois », « je veux croire, quoi qu'il arrive ». Cet émerveillement de croire est l'aspect que prend, dans notre existence, notre gratitude. Nous sommes dans l'action de grâce comme envers un don reçu sans aucun mérite de notre part, contre toute attente, mais non pas comme un don absurde. Car la gratuité n'est pas le non-sens, et il nous revient d'approfondir assez cette distinction pour comprendre que la foi n'est pas un saut dans l'absurde, alors qu'elle est pourtant l'accueil reconnaissant d'un don auquel nous n'avons aucun droit. Sans doute, nous pouvons dire sans hésiter que la foi sauve le sens. Oui, c'est vrai! Mais nous avons appris, et nous ne devons pas oublier cette leçon, qu'elle sauve le sens « comme à travers le feu » (cf. 1Co III,15 ; 1Pe I,7).

Aussi, en terminant le commentaire de la première proposition, je tiens à évoquer le titre d'un ouvrage de Michel de Certeau : nous avons « La faiblesse de croire ». Parce que nous avons la faiblesse de croire, nous vivons dans l'étonnement de croire. Cette faiblesse n'est pas un déni de la puissance, sinon de la nôtre. Cette faiblesse nous conduit à reconnaître que la faiblesse de Dieu lui-même, comme le dit Paul, est plus forte que les hommes. Cette faiblesse est un hommage, vécu dans la reconnaissance et dans la joie, à la force même de Dieu.

La singularité chrétienne

Un concert de croyances

Il nous revient de croire à l'intérieur de l'Église en participant à un immense concert de croyances. C'est dans l'acceptation sereine de cette double appartenance que nous avons à vivre la singularité de notre foi.

C'est un fait que celui qui vous parle croit, avec beaucoup d'autres, en appartenant à l'Église catholique. C'est d'elle que, de fait, nous avons reçu l'appel à croire. Notre foi se situe quelque part, en un certain lieu, comme aussi à un certain moment, dans une tradition. S'il est vrai que chacun de nous se trouve engagé à croire, nul d'entre nous ne croit sans d'autres qui croient aussi avec lui, en même temps que lui. Bref, nous croyons à l'intérieur d'une alliance. Et nous ne pouvons pas davantage nous séparer de cette alliance qu'un époux ne le peut de son épouse, à laquelle il est lié d'alliance. Le charme et la beauté des autres femmes, tout réels qu'ils soient, ne peuvent le décider à quitter son épouse !

Ce lien d'alliance à l'Église de notre foi, bien loin de nous mutiler ou de nous enfermer - ou alors il faudrait plaindre tous les époux et toutes les épouses ! - nous invite à adopter simultanément deux attitudes.

D'abord, nous reconnaissons sereinement que nous croyons dans ce que j'ai appelé un immense concert de croyances. Je dis bien «concert» et non pas « symphonie ». Un concert est toujours une rencontre entre un orchestre et un piano, ou un violon, ou une flûte, et le piano, le violon, la flûte y rivalisent avec les autres instruments dans une sorte d'émulation. Il m'est arrivé d'écrire un jour cette phrase : « Tous les dieux peut être se valent, mais l'amour que j'ai pour le mien est sans prix. » Ainsi, quand nous adoptons cette attitude, nous ouvrons à chaque tradition spirituelle un crédit sans limite. Pourquoi, après tout, l'engagement à croire ne pourrait-il pas conduire chacun là où notre propre tradition nous conduit ? Voilà la question qui surgit de notre appartenance, d'un côté, à l'Église et, d'autre part, à un concert de croyances.Jusqu’au bout de l’amour

Mais il y a une autre attitude à prendre en même temps. Elle découle de ce que je viens de dire. Si nous restons fidèles à la tradition dans laquelle nous avons reçu l'appel à croire, c'est parce que nous estimons qu'elle est capable de nous conduire au plus loin, jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi ? Jusqu'au bout de l'amour. Si donc, par impossible, il m'arrivait de douter que la tradition spirituelle à laquelle j'appartiens était incapable de me conduire jusqu'au bout de l'amour, si je doutais de ses ressources, vous savez bien ce qu'il faudrait faire : il faudrait la quitter. Donc, en même temps que nous estimons que chacun, dans cet immense concert de croyances, peut aller loin, très loin, puisque nous ne sommes pas n'importe où, puisque nous acceptons de rester là où nous sommes, et avec joie, c'est parce que nous créditons ce lieu d'être une source qui nous permet d'aller dans l'amour jusqu'au bout (cf. Jn XIII,1). Dans cette tradition nous apprenons de ceux qui nous ont précédés que la fin de tout, c'est l'amour : « porque el fin de todo es el amor », dit Jean de la Croix, et notre Pascal : « L'unique objet de l’Ecriture, c'est la charité. »Des frères universels

Dans ces conditions, nous comprenons qu'il nous revienne d'aimer assez notre identité chrétienne pour puiser en elle la certitude qu'elle nous conduit à devenir de plus en plus, chacun, des êtres singuliers, et que pour cette raison, dans le même mouvement, elle fait de nous des frères universels. Nous serons toujours particularisés : nous le sommes par notre âge, par notre sexe, par notre pays, par notre langue, par notre situation économique et sociale. La particularité, personne ne peut s'en départir. Mais c'est autre chose de vivre, à l'intérieur de cette particularité, ce que je vous propose d'appeler la singularité.

Nous découvrons le secret de la singularité, non pas lorsque nous aimons tout le monde, mais quand nous acceptons d'aimer n'importe qui. Avec «tout le monde», nous restons encore dans l'ordre du pluriel, et nous savons bien que nous ne pouvons pas aimer tout le monde. Mais aimer «n'importe qui» nous révèle à nous-mêmes que, tout en restant des êtres particuliers, nous travaillons assez cette particularité pour advenir singulièrement.

Puisque cet exposé tient du témoignage, je n'hésite pas aujourd'hui encore à citer un poète que j'ai déjà convoqué dans tel de mes livres. René Char, dans Recherche de la base et du sommet, écrit ceci : « La perte du croyant c'est de rencontrer son église Pour notre dommage, car il ne sera plus fraternel par le fond. » Or, je ne vous cache pas que tout mon propos, depuis que je m'essaie à réfléchir la foi chrétienne, a été de faire mentir le poète ! La perte du croyant : l'expression est prégnante, puisqu'elle désigne la perte que nous subissons, nous, qui ne croyons pas, et aussi la perte qu'il subit lui-même, car il se perd ! René Char ajoute, avec une grande perspicacité et beaucoup d'amitié, « pour notre dommage ». Et pourquoi ? « Car il ne sera plus fraternel par le fond. » Soit. Accordons-le. Mais acceptons ce propos comme un cahier des charges imposé à quiconque aujourd'hui croit: au croyant de donner tort au poète !

La pensée de « tout autre »

« le croyant se vide en tout amour »

J'en viens à la troisième exigence. Il nous revient de croire en intégrant à notre foi, inséparablement, la relation au Tout Autre et la relation à tout autre, quel qu'il soit.

Je vous dois une confidence. Il se trouve qu'un jeune religieux slovène a pris l'initiative de faire sa thèse sur ce que j'ai déjà pu produire. Or, il a pris comme fil conducteur le titre suivant : « La pensée de 'tout autre' chez Lafon ». Il est admirablement servi par sa langue. Nous sommes très fiers, nous autres Français, d'avoir une langue avec article. Mais, ici, notre richesse peut nous encombrer ! Le slovène, lui, ne connaît pas l'article. Ainsi, « la pensée de tout autre » est, inséparablement, « la pensée du Tout Autre » et « la pensée de tout autre », quel qu'il soit.

Pour nous élever au-dessus de l'anecdote, je vous rappelle que ce mot « autre » peut, en français, dans la dépendance du grec, désigner « un autre » (alios) ou bien « l'autre » (hétéros). Avec « un autre », nous entrons dans la multiplicité : un autre, et un autre encore. Avec l'article - cette fois, réjouissons-nous que notre langue nous propose l'article - l'autre est celui qui ne fait pas nombre avec nous, celui qui n'entre pas dans la série. Or, me semble-t-il, l'une des originalités de la pensée chrétienne est de nous faire penser la série des autres en la pénétrant de la pensée de l'autre. Un autre est toujours la trace et la présence de l'Autre, qui ne vient pas surplomber la série, même à son terme, à supposer qu'elle s'achève.

De cela nous avons l'assurance dans un passage que nous ne relirons jamais assez : « Les Pharisiens, apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent ensemble. Et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour l'éprouver : « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ? » Il lui déclara : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton coeur, avec toute ton âme et avec tout ton esprit. C’est là le grand et le premier commandement. Un second lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. » (cf. Mt XXII, 36 et suiv.).

On demandait à jésus quel est le plus grand commandement. Or, il ne peut parler du plus grand commandement sans le formuler, inséparablement, d'une double façon. Car, entre les deux formulations, il y a comme une communication. En aimant de tout son coeur, de toute son âme et de tout son esprit, le croyant fait apparaître qu'il se vide tout entier dans cet amour. Il se vide et, en même temps, il s'institue, il se fonde, il s'établit pour autant que cet amour par lequel il se dépense entièrement se distribue sur tous ceux que sont les autres, à commencer par lui-même, qu'il aime humblement comme un autre.Pas sans les autres

En cela me paraît consister le propre de la foi chrétienne. Et c'est aussi cela qui permet aux croyants chrétiens de travailler avec d'autres, pas sans les autres : travailler non pas à affirmer théoriquement mais à vivre pratiquement de ce double rapport : rapport au Tout Autre, rapport à tout autre. C'est là une tâche qui, sans doute, a déjà été accomplie. Mais le propre d'une tâche, quand nous y croyons, c'est de devoir toujours s'effectuer à nouveau.

Ainsi, et j'avais commencé par là, nous ne pouvons plus croire sans mémoire, et nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre mémoire pour ne pas croire, mais nous ne pouvons pas non plus nous appuyer sur notre mémoire pour nous dispenser de procéder à l'invention permanente de la foi avec tous les autres.

En conclusion, il apparaît que la pensée chrétienne doit accepter de se présenter aux autres et aux croyants eux-mêmes comme animée par la vigueur d'une foi paradoxale. En une telle foi s'incarne le paradoxe de Jésus-Christ lui-même.

- Rien n'est moins absurde que la foi. Mais rien n'est plus gratuit que sa raison.

- Rien n'est plus singulier que la foi. Mais rien n'est moins solitaire, plus communautaire.

- Rien n'est plus transcendant que le terme de la foi, qui est le Père. Rien n'est plus immanent que le chemin vers le Père, puisqu'il consiste dans une relation à tous les frères.

Guy LAFON

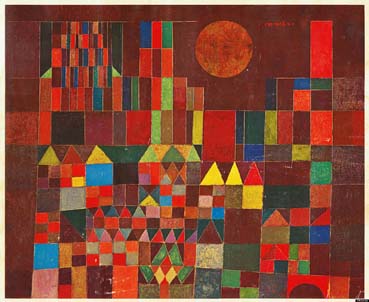

Peintures de Paul Klee(1)Les sous-titres sont de "Dieu maintenant" / Retour au texte