Trois avenues à parcourir

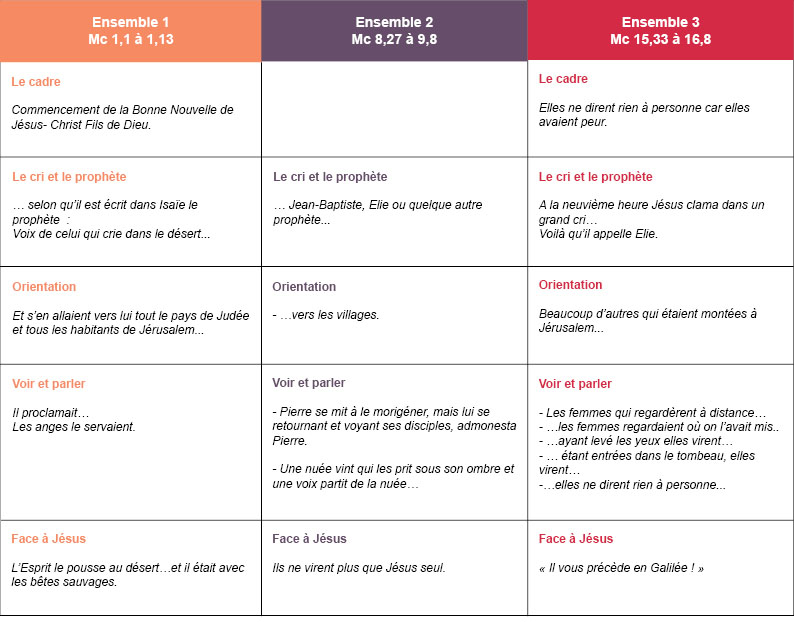

Une lecture de Saint MarcLes trois passages que nous considérons comme les trois principales avenues à traverser sont présentées d'abord par un tableau qui devrait faciliter le regard ; il montre en un seul ensemble le parcours qui s'annonce et qui fera entrer dans les détails du paysage.

Marcher ensuite sur ces trois routes nous fera passer du désert à Jérusalem. En repérant quelques corrélations, nous voyons jouer les mots qui désignent ce qui donne consistance à notre humanité : société, peuple, parole... Mais où nous conduit ce texte ? Vers quel terme ? ou vers quel "commencement" ?

1. Trois textes à lire : vue synoptique

2. Société

21- Jérusalem et le désert

22- En chemin (Mc 8,27 – 9,8)

23- Récapitulatif des corrélations

3. Société et royaume

31- Le vêtement

32- Voir et entendre

33- Le temps dépassé

34- Récapitulatif des corrélations

4. Peuple de prophètes

41- Le temps, la mystique et l’acte de dire

42- « Qu’il vienne derrière moi ! »

43- Le point impossible

1. Trois textes à lire : vue synoptiqueLe tableau ci-dessous permet d’envisager de manière synoptique les ensembles que nous considérons comme les trois grandes avenues principales sur lesquelles avancer. On remarquera que nous arrêtons notre lecture au chapitre 16, verset 8. Les bibles ajoutent douze autres versets mais les exégètes nous avertissent qu’ils ne sont pas primitifs et qu’ils n’ont été ni écrits ni voulus par Marc. Si nous les avions pris en compte, l’ensemble de la lecture en aurait été modifié.

Un véritable paradoxe enserre l’ensemble de l’Evangile. La fin contredit le commencement. A la vie en commun que suppose toute organisation sociale, au fait d’être côte à côte en voisinage, de se saluer, de se tourner les uns vers les autres pour s’entraider ou se rassurer, se transmettre les nouvelles, bonnes ou mauvaises, les dernières lignes du livre opposent un mouvement de fuite et de peur ; un groupe de femmes non seulement prend la fuite ; non seulement elles s’échappent mais elles se mettent hors de soi ; elles s’enfuient du lieu où, en chacun, s’enracine la parole et surgit le sujet : « Elles s’enfuirent… elles étaient hors d’elles-mêmes ; et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur ».

Quel contraste avec les tout premiers mots du livre qui, de manière solennelle, annoncent une nouvelle susceptible de rassurer : « Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu » !

Cette contradiction entre la première et la dernière ligne fait fonctionner les deux ensembles encadrant le récit (1,1-13 et 15,33-16,8).

Jérusalem et le désert

Le premier ensemble (1,1-13) a le désert pour cadre ; il commence par une citation d’Isaïe évoquant un cri dans le désert ; il s’achève par le retrait de Jésus : « Il était dans le désert pendant quarante jours ». Le dernier ensemble (15,33-16,8) se déroule à Jérusalem.

Le désert (1, 1-13)

Le désert - espace symbolique opposé à la vie en société - est présenté par Marc comme la scène où se déploie d’abord la parole la plus noble qui soit, celle d’un prophète (« Voix de celui qui crie dans le désert »). Il permet ensuite la rencontre du peuple qui peut se réclamer d’Isaïe dont les accents résonnent dès les premières lignes du texte ; c’est là, auprès de Jean dont la parole est une proclamation (« il proclamait »), que viennent « tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem », non pour écouter seulement mais pour avouer et confesser leurs péchés comme si société et repentance avaient partie liée. On pourrait croire que les derniers mots échappent à la contradiction ; poussé au désert et n’ayant plus pour compagnie que les bêtes sauvages, Jésus n’est-il pas mis hors société ? En réalité, « les anges le servaient ». D’un simple point de vue phonétique, ces mots renvoient aux tout premiers : « ange » et « Evangile » se font écho. Dans les deux cas il s’agit d’une activité sociale. Si l’Evangile est une nouvelle, l’ange est l’instrument de communication grâce auquel les nouvelles se transmettent. Les quarante jours du désert, chez Marc, mettent en relief l’acte de communiquer sans lequel il n’est point de société.

Jérusalem (15,33-16,8)

Le dernier ensemble fait contraste avec le premier. On le perçoit déjà dans le mouvement des personnages. Jérusalem était la ville d’où l’on venait pour rencontrer Jean au désert. La voici, au contraire, la ville où l’on arrive au moment où s’achève l’aventure de Jésus. Il y avait quelques femmes dont on nous dit les noms et, avec elles, « beaucoup d’autres qui étaient montées à Jérusalem ».

Le livre commence avec des mots qui, certes, s’accompagnent d’un cri mais sont heureux à entendre et faciles à comprendre puisque les paroles d’un prophète les éclairent. L’acte final commence bien lui aussi par un cri ; mais les mots prononcés ont les accents du désespoir : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Pire ! Bien qu’on soit entre membres d’une même société, ce qui est dit n’est pas compris. Il faut traduire la phrase au lecteur mais surtout les spectateurs sont dans la confusion et, sottement, ils se réfèrent encore à un prophète, un grand nom du passé mais qu’ils prononcent à contresens : « Voilà qu’il appelle Elie ! ».« Il faudrait donc choisir : la parole, la vue… Voir, c’est peut-être oublier de parler... » écrit Maurice Blanchot. Il est vrai qu’à part le centurion qui n’est pas du pays, à part quelques étrangers qui ne comprennent pas la langue et interprètent de travers les derniers mots du charpentier, à part aussi le jeune homme mystérieux qui, lui non plus, n’appartient pas à la ville, on ne parle pas. On nous rapporte la demande que Joseph d’Arimathie adresse à Pilate et l’enquête qui s’ensuit mais on ne les met pas en scène lorsqu’ils parlent ; on nous rapporte la conversation en omettant de nous la faire entendre. En revanche l’acte de voir est signalé dans chacun des fragments que l’analyse a dégagés, excepté le dernier.

Le texte s’achève sur le refus de parler. Ce réflexe est l’aboutissement d’une série d’actes de vision. Ceux-ci illustrent à la perfection les mots de Blanchot : « Voir c’est peut-être oublier de parler ». Ces femmes dont les lèvres restent fermées gardent les yeux bien ouverts. Au moment où Jésus expire, « Il y avait… des femmes qui regardaient à distance » ; lorsque le corps est descendu, mis au tombeau et dérobé à la vue, les mêmes femmes « regardaient où on l’avait mis » ; lorsque, deux jours plus tard, le sabbat fut achevé, à l’heure où l’on sort de la nuit « ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée sur le côté… ». Enfin « étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme ».

En chemin (Mc 8,27 – 9,8)

Le désert est lieu de la parole et la ville met en scène l’enfermement dans le silence et la fuite de tout interlocuteur. Entre le désert où l’on se retire et Jérusalem où le peuple s’assemble, un chemin est à parcourir et le déplacement traverse des croisements. On retrouve l’opposition entre retrait et rassemblement, entre parole et silence. Le chemin figure cette rencontre. « Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe et en chemin il posait à ses disciples cette question… » . On est loin du désert : on approche d’un lieu repérable et nommé, habité. On n’est pas encore dans la ville, même si l’on s’en approche. Non seulement Jérusalem, la ville où l’on s’assemble, est bien loin mais Jésus a le souci de maintenir des écarts avec la vie en société (« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l’écart sur une haute montagne »).

Voisinage et mise à distance se croisent ; le fonctionnement de parole, lui aussi, véhicule une semblable ambigüité. Autant, au désert, la parole est limpide comme l’eau du Jourdain, autant, sur le chemin, la parole est compliquée, lourde de malentendus. « Qui suis-je, au dire des gens ? », demande Jésus. Les réponses ne sont pas claires, mal ajustées au présent, pures références au passé : « Jean-Baptiste, Elie ou quelque autre prophète ! ». Si les propos de Pierre sont pertinents (« Tu es le Messie »), ils entraînent une sorte de dispute entre le disciple et le Maître. Jésus parle « ouvertement », sans rien cacher de ce qu’il devient, sans masquer le terme du chemin sur lequel ils avancent. Mais sa parole déclenche une opposition mutuelle entre l’un et l’autre.La traduction utilisée emploie deux mots différents pour exprimer le mécontentement de l’un et de l’autre (« Pierre se mit à le morigéner » / « Mais lui admonesta Pierre »). En réalité, le texte grec est le même dans les deux cas : « épitiman » qui signifie « reprocher ». L’expression est assez piquante dans la bouche d’un élève face à celui qui l’instruit. Le contexte met en valeur qu’on est devant un enseignement (« Il commença de leur enseigner » / « et voyant ses disciples »). Il appartient au maître de faire des reproches aux disciples ; l’usage ici est bouleversé. On est en pleine confusion.

Le silence des femmes, aux dernières lignes du livre, est inséparable de l’acte de voir. Il n’en va pas de même en ce lieu mixte qui n’est plus le début et qui n’est pas la fin. Jésus regarde ses disciples avant d’adresser ses reproches au premier d’entre eux et la scène de la Transfiguration qui en met plein la vue déclenche les paroles de Pierre. Il n’en reste pas moins vrai que la parole la plus marquante ne peut surgir qu’au moment où les yeux sont bouchés, aveuglés : « Une nuée survint qui les prit sous son ombre » et « une voix partit de la nuée »). La parole est séparée de la vue.

Une sorte de jeu de cache-cache entre la vision et la parole traverse l’ensemble du texte. Son fonctionnement semble évident lorsqu’on compare les extrémités des trois avenues du sens : début, milieu et fin.

- Au départ, Jésus se met à l’écart de la vue humaine (« Il était avec les bêtes sauvages ») pour se plonger dans la communication (« et les anges le servaient »).

- Au terme Jésus propose de faire face aux disciples et aux femmes (« Il vous précède en Galilée ; là vous le verrez ! ». La promesse de vision est prise dans la parole (« Allez dire à ses disciples et notamment à Pierre »).

- Par rapport à ces deux extrémités, une double abolition se produit au cœur du récit. D’une part Jésus n’est plus caché au désert : il est sous leurs yeux. D’autre part, la communication promise à la fin est absente : « Regardant autour d’eux, ils ne virent plus personne que Jésus seul ». Le vis-à-vis est impressionnant !

Récapitulatif des corrélations

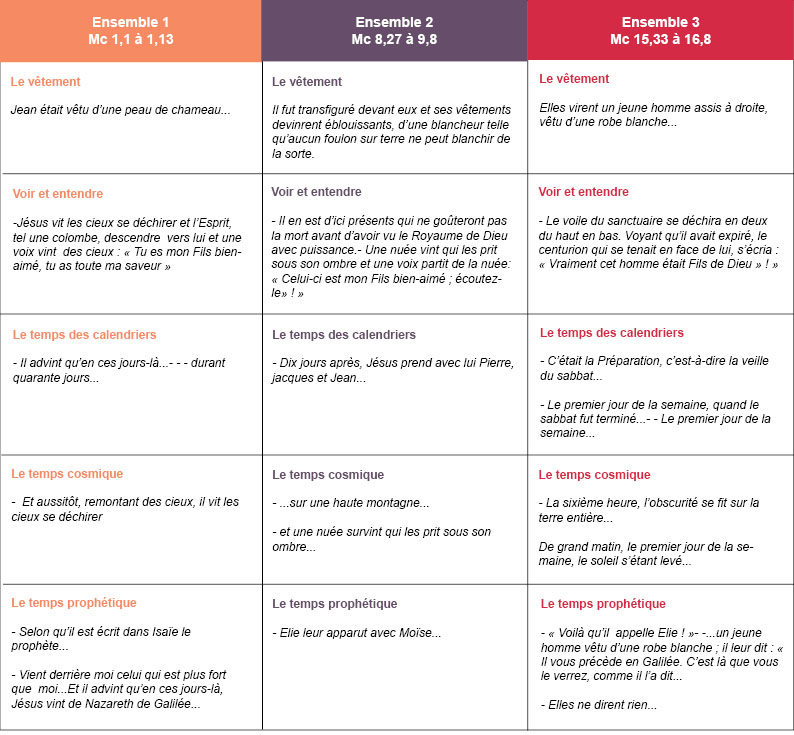

Le vêtement

Dans ce parcours du sens où nous sommes engagés, en ces trois points où nous repérons le jeu de la parole dans le fonctionnement de la société, nous sommes intrigués par la place que tient le vêtement.

Ensemble 1 : « Jean était vêtu d’une peau de chameau »

Ensemble 2 : « ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle qu’aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte »

Ensemble 3 : « Elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d’une robe blanche ».

En réalité, le vêtement est profondément symbolique et il a des connotations sociales évidentes. Elles sont frappantes à l’intérieur de l’Evangile de Marc. Autant l’accoutrement de Jean évoque une manière de vivre érémitique, autant la robe du jeune homme que les femmes rencontrent au tombeau est la marque d’une société raffinée. Le contraste entre l’un et l’autre donne à voir que la manière de se vêtir est une marque d’altérité.

Entre l’homme du désert et le messager des dernières lignes, à la Transfiguration, la blancheur du vêtement marque un passage. Jean au désert et le jeune homme au tombeau sont différents l’un de l’autre connotant des mondes distincts. La couleur de la robe du jeune homme le jour de la résurrection renvoie au vêtement qui frappe le regard de Pierre, Jacques et Jean dans l’avenue médiane : « Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle qu’aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte ». Or, la blancheur n’y marque pas seulement l’opposition entre la vie rude du désert et la vie raffinée de ceux qui sont habillés à la façon de l’interlocuteur que les femmes écoutent au tombeau. Cet écart en croise un autre. Jean comme le jeune homme sont sur terre. En revanche, la manifestation éclatante de Jésus marque le croisement entre le lieu où se déploie la société et un espace tout autre. Certes, le récit de la Transfiguration maintient le lecteur dans la civilisation de son temps ; elle fait allusion à des techniques de tissage en cours à l’époque où Marc écrit. Le foulon, en effet, est une manière bien connue de traiter les fils de sorte qu’ils soient serrés et brillants. Cette façon de travailler et de tisser nous maintient « sur terre ». Mais le texte laisse deviner un lieu autre que celui où l’on travaille la laine ou le lin et qui pourtant touche les regards de ceux qui marchent sur le sol de Palestine. « Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle qu’aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte ». Et Pierre de s’exclamer : « Il est heureux que nous soyons ici ». « Ici », c’est-à-dire là où nous marchons, à mi-distance entre le désert où Jean déambule vêtu d’une peau de bête et Jérusalem où plus tard quelques femmes seront frappées devant la robe blanche d’un jeune homme à l’intérieur d’un tombeau.

Voir et entendre

On a souligné le contraste, à Jérusalem, entre le silence des femmes et leurs regards : elles voient sans parler. Parole et vue fonctionnent tout autrement lorsqu’il s’agit du vêtement. L’habillement, dans la société, attire les yeux. Sur le chemin qui sépare le désert de Jérusalem, discours et vision se conjuguent mais de façon contradictoire.

La manifestation éblouissante des vêtements de Jésus est encadrée par deux propos qui s’accompagnent d’un jeu de regards : on parle et on voit. Dans le premier cas, Jésus prend la parole en « voyant ses disciples » (« voyant ses disciples, il admonesta Pierre ») ; dans le second cas, il s’agit de ce que verront ses interlocuteurs dans un avenir qui n’est pas précisé. Les propos tenus fournissent un mot qui permet peut-être de désigner le croisement entre cette terre où l’on parle et un espace autre avec lequel elle ne peut se confondre. « Il disait à la foule : Il en est d’ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d’avoir vu le Royaume de Dieu avec puissance ». « Royaume de Dieu » : l’expression ne désigne-t-elle pas ce point de rencontre entre deux univers différents ?

On l’a déjà souligné, contradictoirement à cette jonction entre le regard et la parole, une voix se fait entendre alors que les interlocuteurs sont aveuglés : « Une nuée survint qui les prit sous son ombre et une voix partit de la nuée : « Celui-ci est mon fils bien-aimé ; écoutez-le". »

Il va de soi que cette mention, tout autant que le vêtement, oblige à repérer les corrélations entre le séjour au désert et les événements de Jérusalem. S’il est vrai que sur la montagne de la transfiguration, la voix se fait entendre dans l’obscurité, en revanche, au désert il en va autrement. Certes, on ne nous dit rien des foules qui entourent Jésus au Jourdain mais on précise que Jésus « vit les cieux se déchirer et l’Esprit comme une colombe descendre vers lui et une voix vint des cieux : tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ! » Une déchirure encore s’accompagne des mêmes mots lors des événements de la fin à Jérusalem : « Le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Voyant qu’il avait expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s’écria : « Vraiment cet homme était fils de Dieu ».

La mise en série de ces trois passages est particulièrement signifiante. Au départ, Jésus voit d’où vient la parole. A la fin, lorsque ses yeux se ferment en même temps que ses lèvres, sa mort frappe le regard du centurion et laisse passer la voix venue d’en-haut pour se poser sur la bouche d’un officier romain ; une fois Jésus effacé, la voix de l’homme remplace celle de Dieu ! Entre ces deux moments, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne, ont entendu mais, pris dans la nuée lumineuse, ils n’ont plus rien vu. La voix s’adresse à eux (« écoutez-le ») mais entre les mots venus du ciel et le visage de Jésus, ils restent sans voix (« Ils ne virent plus que Jésus seul ! »). Entre le désert où Jésus arrive, « venant de Nazareth de Galilée », et Jérusalem où il expire, on mesure le chemin parcouru. Jésus vient de Dieu et Dieu lui-même désigne son origine. Lorsqu’un soldat constate son départ, la voix d’un homme a remplacé celle du Père. Sans doute est-ce cette jonction et ce passage que désigne le mot « Royaume » prononcé sur la montagne.

Dans ce contexte on peut comprendre la correspondance entre le verbe « déchirer » qu’on trouve par deux fois dans le récit, au début et à la fin ; dans chacun des deux cas ils accompagnent l’énonciation de l’origine de Jésus, fils de Dieu. Au désert, ce sont les cieux qui se déchirent et l’Esprit représenté par la colombe rend visible, dans le texte, l’écart et la jonction : l’univers de Dieu et celui de l’homme sont liés mais distincts. Quand les lèvres de Jésus sont closes, le voile du Temple, repère symbolique du peuple juif, se déchire. La judaïté n’est plus un univers clos ; l’alliance s’universalise et l’occupant romain peut reconnaître le royaume si tant est que celui-ci est le passage entre le ciel et la terre dont, un instant, les trois disciples eurent l’intuition au jour où ils voyaient que leur Maître était recouvert d’un vêtement marquant, « sur cette terre » et sans la quitter, l’autre de ce monde où l’on file et où l’on tisse.

Le temps dépassé

Le temps des calendriers et des horloges

Là où les humains s’habillent pour se distinguer, là où le vêtement de peau de chameau fait contraste avec la robe blanche, le temps est mesuré et l’on compte les jours, les heures et les instants comme dans toute société digne de ce nom. Le temps est inséparable de la vie en société. En témoigne la manière de parler pour désigner les moments marquants de la fin. Après la mort de Jésus, l’intervention de Joseph d’Arimathie auprès de Pilate désigne, avec le moment que l’on vit, les coutumes d’un peuple bien particulier (« C’était la Préparation, c’est-à-dire la veille du sabbat »). Comment trouver meilleure manière de dire la judaïté ? De même, celle-ci est bien connotée aux dernières lignes, lorsque les femmes vinrent au tombeau ; le « premier jour de la semaine » dont il s’agit rappelle les usages d’une culture admis par une même société : « Quand le sabbat fut passé ! »

L’histoire racontée par Marc est insérée dans ce temps qui se déroule. Appelons-le « temps du récit ». L’imparfait des premières lignes traduit une durée pendant laquelle Jean Baptiste accomplit sa mission. « Ces jours-là » sont interrompus par l’arrivée de Jésus dont le séjour au désert est calculé en chiffres : « durant quarante jours ». L’ensemble du récit s’achève par l’apparition d’un jour nouveau : « le premier jour de la semaine ». L’écart entre les événements qui se succèdent est mesuré. Entre le moment où Jésus s’entretient avec ses disciples, sur le chemin qui mène vers les villages habités, et celui où « il fut transfiguré devant eux », quelques jours se sont écoulés qu’on a pris soin de compter. En effet, dans le fragment central, il nous est donné de lire : « Dix jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean… ».

Le temps cosmique

Le temps que l’on mesure est en relation avec le mouvement du cosmos. Un jour correspond au temps qu’il faut pour que s’accomplisse le mouvement de la terre sur elle-même. Le texte articule, en effet, les éléments qui traditionnellement composent l’univers avec l’écoulement des heures. Le jour du baptême ne fait qu’un avec l’ouverture des cieux. Lorsqu’à la fin du récit on raconte que les femmes vont au tombeau, il ne suffit pas qu’on nous dise que c’est le matin. Encore faut-il faire saisir le lien avec l’apparition du soleil (« De grand matin, le premier jour de la semaine… le soleil étant levé »). Ce lien entre le fil des jours et le tissu de l’univers permet de rendre visible une autre jonction correspondant au passage qui nous a déjà intrigués. Lorsque Jésus cesse non seulement de parler mais de crier, lorsque la voix du Père cesse de se faire entendre pour laisser s’exprimer le centurion romain, le contraste avec la voix venue des cieux, lors du baptême, est saisissant. Au désert, les cieux s’ouvrent. Auprès de la croix, à l’heure où le soleil est à son zénith – « La sixième heure » est l’heure de midi – « l’obscurité se fit sur la terre entière ». L’univers où, tournant sur elle-même, la terre fait les soirs et les matins cesse d’être un tout ; il touche une limite qui permet de deviner un monde autre, tout autre.

Le mot « royaume de Dieu » nous avait permis d’évoquer le passage entre la voix de Dieu et celle du centurion. Cette transformation de la nuit en jour permet de confirmer cette sorte de révolution ; le cosmos n’est plus fermé sur lui-même. Le voici transformé : Dieu ne parle plus d’un monde lointain ; sa parole est dans l’histoire. Dieu n’est plus hors du monde ou, plutôt, ce qui était perçu comme extérieur, en réalité, est en lui.

D’un côté, au désert, les cieux s’ouvrent et la voix vient d’en-haut ; d’un autre côté le ciel est fermé et la voix est humaine, sur le sol de Jérusalem. On ne s’étonnera pas qu’au moment et au lieu de la Transfiguration s’opèrent le glissement et le croisement entre ce début et cette fin. La montagne en est la figure : elle est, à son sommet, le point de rencontre entre les hauteurs du ciel et la base de la terre. Contrairement au désert où le ciel est ouvert, contrairement aussi à l’instant de la mort sur la croix où l’on sera dans la nuit, une sorte de mélange entre l’ombre et la lumière se manifeste sur la montagne que désigne le mot « nuée ».

Le temps prophétique

Cette rencontre entre Jésus et trois de ses disciples est accompagnée de deux personnages de l’histoire d’Israël : Moïse et Elie. Au temps du récit s’en joint un autre ; appelons-le « temps prophétique ». La présence de ces deux figures du passé, au moment de la Transfiguration, marque un croisement. L’Evangile, dès ses premières lignes, cite des paroles prononcées autrefois par un prophète (« Selon qu’il est écrit dans Isaïe le prophète ») et le texte est rappelé en termes clairs. Au moment de la mort du Christ il s’agit d’Elie, mais cette fois la clarté s’est transformée en confusion : « Eloï, Eloï, lemadabachtani ! ». Lorsque sur la montagne Moïse et Elie sont mentionnés, ils n’ont pas la parole ; des mots sont prononcés mais par Pierre et ils sont, comme ceux de la foule au pied de la croix, dépourvus de bon sens (« Il ne savait que répondre car ils étaient saisis de frayeur »).Faut-il en conclure que le récit conduit à l’abolition du temps des prophètes ?

Soulignons d’abord que le texte fait du prophète un annonceur ; le texte d’Isaïe qui ouvre l’Evangile prépare un avenir que la venue de Jean-Baptiste accomplit. Les dernières lignes sont encore une annonce, mais celui qui les formule n’a pas de nom (« un jeune homme ») ; il n’est prophète que si on prend ce terme en son sens étymologique : celui qui parle avant. Avant qu’elle ne se produise, il dit la rencontre : « Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez ».

Il vaut la peine de saisir l’écart entre le temps de l’annonce et celui de la réalisation. Au début du texte, d’Isaïe à Jean le Baptiste, la distance est longue et se mesure en siècles ; en revanche, dès que Jean, le messager annoncé, devient annonceur à son tour, la réalité se présente sans qu’on ait besoin d’attendre. Annonce et événement se succèdent : « Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi… Et il advint qu’en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée ».

A la fin, Jésus est annoncé mais d’une façon qui intrigue. Sa présence en Galilée est promise mais, en réalité, elle a été, à en croire les mots du jeune homme, déjà pré-dite : « Il vous précède en Galilée : c’est là que vous le verrez comme il l’a dit ». L’étrangeté de la situation se redouble dans le fait que cet acte de dire qui, précédant toute réalisation, est prédiction - et d’une certaine façon pro-phétie - est transmis à ces interlocutrices stupéfaites : « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède ». En se penchant encore davantage sur le texte, on n’arrête pas de s’interroger. Une assez longue durée s’écoule, aux premières lignes, entre la pré-diction d’Isaïe et la venue de Jean-le-Baptiste ; en revanche, au terme, la parole donnée bute sur le néant : « elles ne dirent rien ».

Récapitulatif des corrélations

Le temps, la mystique et l’acte de dire

Le temps de la prophétie s’est transformé au point de laisser la place au temps où se déploie l’acte de dire. Il nous est possible d’y déceler une dimension mystique. Ne soyons pas étonnés que le centre du texte, là où la « nuée » montre le passage de l’ouverture du ciel (au début) à l’obscurité du midi (au moment de la mort) soit encore le lieu de passage entre l’acte de prophétiser et celui de parler, entre l’acte de Dieu à l’œuvre dans les oracles des prophètes et la dimension mystique des propos échangés dans une société humaine.

Tout le passage central – la voie médiane - d’un bout à l’autre, relativise la parole des prophètes. La parole de Pierre écarte les références à Elie ou à quelque autre prophète (« Tu es le Christ ») . Au terme du passage, Elie et Moïse n’auront pas dit un mot. Le temps de la prophétie aurait-il déjà disparu ? Oui et non. Ne fermons pas les oreilles sur les propos de Jésus qui annonce un avenir aux dimensions mystiques : « En vérité je vous le dis, il en est d’ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d’avoir vu le Royaume de Dieu avec puissance ». La parole est solennelle mais elle annonce déjà ce Royaume de Dieu dont la proximité se laissera deviner dans les paroles de la fin. Le ton est prophétique encore lorsqu’il décrit, juste avant la Transfiguration, un avenir aux dimensions apocalyptiques : « Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’Homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges » ; un temps mystérieux est indiqué ici ; un temps à venir : les verbes sont au futur. Que pouvons-nous en dire ?

« Qu’il vienne derrière moi ! »

« Le Fils de l’Homme rougira de lui… » L’expression laisse entendre une mise à distance produite par une certaine manière de dire, de prononcer ou d’entendre des paroles (« Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles »). Ces mots sont encadrés dans un discours de Jésus dont la fin ouvre la porte sur un lieu difficile à imaginer que désigne le mot « Gloire » (« Le Fils de l’Homme rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père »). En revanche le discours commence par une expression corrélée avec le début et le terme de l’Evangile : « Si quelqu’un veut venir à ma suite ».

« Si quelqu’un veut venir à ma suite… » (8,34) ; l’expression reprend mot pour mot l’annonce de Jean-Baptiste, aux tout-débuts : « Vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi ». « A ma suite » et « derrière moi » traduisent la même expression grecque (opissô mou). Dans les deux cas, l’expression désigne un précurseur : celui qui passe devant, un chef de file. La même idée se retrouve aux toutes dernières lignes. Jésus n’est plus quelqu’un qui invite qu’on le suive ; il est réellement celui qui précède : « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée ».(16,7)

L’invitation à suivre prononcée par Jésus (8,24) est à regarder d’un peu près. Elle suit une injonction formulée dans les mêmes termes, adressée à Pierre : « Derrière moi – opissô mou - Satan ! ». La mention de l’apôtre, distingué par son nom, renvoie aux dernières paroles (« Allez dire à ses disciples et à Pierre... ») L’évocation du nom de Satan, jetée à la figure de ce dernier comme la pire des injures, renvoie au début du livre, lorsqu’il nous est dit qu’il était au désert « tenté par Satan » (1,13).Le point impossible

Avouons que nous sommes déconcertés. La même expression désigne un lieu de châtiment : « Passe derrière moi Satan » et, juste après, elle ouvre un chemin prometteur : il s’agit en effet, pour celui qui passe derrière Jésus, de « sauver sa vie ». Nous sommes en plein non-sens ou du moins, nous sommes en un lieu où le sens s’abolit. Appelons « point impossible » ce passage indéfinissable où le sens ne peut surgir qu’à condition de disparaitre. Il marque à la fois rupture et jonction.

Est-ce un hasard si ce lieu de contradiction traverse un discours qui, pour le moins qu’on puisse dire est, lui aussi, particulièrement paradoxal : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera. Que sert donc à l’homme de gagner l’univers s’il ruine sa propre vie ? Et que peut donner l’homme en échange de sa propre vie ? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l’Homme aussi rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges ! »

Que peuvent bien signifier ces oppositions « sauver » et « ruiner », « perdre » et « gagner » ? A coup sûr, elles ne peuvent être comprises sans relation avec le monde de la parole. Dès la première ligne, le mot « Evangile » désigne l’espace où les mots font des discours ou des récits et transmettent des nouvelles. Cette histoire en cours où Jésus, face à des interlocuteurs, prononce des mots dont on peut rougir croise un autre univers ; celui-ci aussi est en rapport avec la parole mais tout autrement que celle qu’on peut lire ou entendre dans nos langues et nos livres humains : « Le Fils de l’Homme viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » D’emblée, nous l’avons constaté, le mot « ange » est inséparable du mot « Evangile » et de la communication que celui-ci permet.

A coup sûr également ces oppositions (« sauver » et « ruiner », « perdre » et « gagner ») ne peuvent être comprises sans relation avec le mot « croix » dont la portée se manifestera dans la scène finale, à « la sixième heure » quand la rotation de la terre et du soleil semblera s’inverser. A cet instant la relation au Père se manifestera, non seulement dans le cri d’appel de Jésus rendant le souffle, mais dans la reconnaissance du centurion (« Vraiment cet homme était Fils de Dieu »). Jésus sort du monde, de l’être du monde, du monde tel qu’il est. Cette sortie est présentée non comme plongée dans le néant. Elle manifeste une jonction entre le cri du Galiléen et la parole du romain : « Vraiment cet homme était Fils de Dieu ». Cette jonction entre sortie hors de l’être et jaillissement de la parole ne serait-il pas l’entrée dans l’univers du Père, sa Gloire ? « Perdre sa vie » reviendrait peut-être à ouvrir les lèvres pour trouver les mots qui disent la vie. « Gagner la vie » serait alors entrer dans le langage. Au monde de l’être serait joint un univers « autrement qu’être », pour parler comme Levinas, celui où l’on parle en vérité.

C’est encore Emmanuel Levinas qui peut nous aider à saisir en quoi ces oppositions (« sauver » / « ruiner », « perdre » / « gagner ») ont affaire avec la parole. Lorsque nous nous parlons, nous sommes déjà constitués comme des sujets qui, se tournant vers autrui, disent la réalité des objets du monde ou des événements tels qu’ils sont. Avant d’être constitués comme sujets, nous sommes précédés par ce que le philosophe appelle « Le Dire ». Le mot fait entendre, indépendamment des messages échangés, cette sortie de soi vers l’autre à qui l’on parle. Il désigne ainsi le fait de ne pouvoir exister que pour autrui, livré à lui, perdu en lui, otage entre ses mains. J’entre alors dans le langage sans m’engluer dans mon discours mais en répondant à cette sorte de sommation qui me précède et en me livrant tout entier à l’autre. Parler, oui ! Parler mais en m’arrachant à ce que je suis, en sortant de ce qu’on appelle communément mon être ! Parler mais dans « le dés-intéresse-ment ». Lorsque, dans mes discours, je me souviens ainsi de cette vocation qui me précède, je suis témoin de l’infini de Dieu. Si j’obéis à cette vocation qui traverse mes paroles, ma vie se retourne au point de se décentrer : j’obéis à l’ordre de Dieu, que j’en sois conscient ou non.

Nous nous sommes interrogés sur le passage du prophétisme à l’acte de parler que nous avons été amenés à considérer comme mystique. Levinas, pour sa part, affirme : « On peut appeler prophétisme ce retournement où la perception de « l’ordre » coïncide avec la signification de cet ordre faite par celui qui y obéit. » (AE ; p.233). Expression difficile qu’il faut essayer de comprendre. Lorsque je suis tourné vers autrui, quel que soit le contenu des propos que je lui adresse, si ma parole m’arrache à moi-même, si elle est tout entière don de moi, abandon de moi, elle est obéissance à un ordre venu d’un univers autre que celui où les mots signifient et disent ce qui est. Si elle est – selon le jeu de mot de Levinas – « désintéressement », elle est obéissance à un ordre comparable à celui que Jérémie reçoit lorsqu’il lui est dit : « Voici que j’ai mis mes paroles en ta bouche. » (Jer 1,9).

« Le Fils de l’Homme viendra dans sa gloire » : où est-elle cette gloire ? Nulle part ailleurs que dans le cours de nos entretiens, lorsque nous cessons de nous agripper à nous-mêmes pour n’exister que pour autrui. C’est en ce point que nous conduit l’Evangile, dans la mesure où nous répondons à l’invitation qui est au « point impossible » du texte de Marc : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même ». Dans la mesure où nous répondons, les discours que nous prononçons nous font entrer dans cette société que Jésus désigne comme le « Royaume de Dieu ». Nous pouvons traduire en disant qu’elles font une « société de prophètes ».

Nous sommes partis de ce qui nous semblait une contradiction. L’Evangile commence par l’annonce d’une Bonne Nouvelle ; il promet une manière de vivre en société qui soit heureuse. Il s’achève par un comportement de fuite. Un groupe de femmes sombre dans une véritable panique, incapables de parler.

Avant de résoudre cette contradiction, constatons que l’entrée dans le texte comme la question du commencement sont des soucis communs aux quatre Evangélistes. C’est bien clair pour Saint Jean : « Au commencement était le Verbe ! ». Les deux autres synoptiques s’expriment un peu différemment : « Livre des origines – ou de la genèse – de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham ». Luc est sans doute le plus original mais c’est lui qui peut nous aider, sans doute, à surmonter cette contradiction qui encadre le livre de Marc. Luc ne se contente pas de parler des événements concernant Jésus et ses origines. Il note, dès les premières lignes que le récit qu’il va livrer a été précédé d’une relation. Avant l’histoire concernant Jésus, se situe celle d’une relation entre le narrateur et un certain Théophile. Le « Commencement » n’est pas seulement un objet dont on parle, il est un entretien entre celui qui dit et l’autre à qui il adresse son texte : « J’ai décidé… après m’être informé exactement de tout depuis les origines, d’en écrire pour toi l’exposé suivi ». Deux commencements se croisent dont le premier précède le second ; le premier est une relation entre deux personnes, Luc, le narrateur, et un certain Théophile. Le second est celui des « origines » des événements dont il va parler. L’acte de se tourner vers autrui (« pour toi ») est un commencement qui précède le récit des « origines ».

Avant l’acte de dire, avant de commencer à dire, Luc affirme que le commencement lui-même est précédé ; l’acte de se tourner vers autrui (« pour toi ») est ce qui précède tout discours. Si celui-ci se déroule dans le temps, il faut dire que le temps est précédé par ce qui, échappant au temps, autre que le temps, tourne vers autrui.

Lorsque Marc écrit : « Commencement de l’Evangile de Jésus-Christ, fils de Dieu », de quel commencement s’agit-il ? Celui d’une relation dans lequel sont relatés des événements ? Celui des événements eux-mêmes ?

Mais, d’abord, pourquoi dire « commencement » lorsque les destinataires du texte, ouvrant le livre, constatent que l’Evangile est de fait à son début ? Pourquoi sinon pour marquer comme une déchirure entre les mots qui s’alignent et ce qui les précède ? Dans sa brutalité, l’expression indique une sorte d’arrachement, de déchirure à l’intérieur d’un tissu invisible. En marquant ce commencement, on signale son lien avec l’autre commencement.

Devant ce mystère du commencement, on peut tenter de réfléchir une contradiction qui oppose la solennité des premiers mots et la panique silencieuse des femmes toutes tremblantes au sortir du tombeau : « Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur… » On a remarqué, en lisant l’ensemble textuel dont ces lignes sont la conclusion qu’à plusieurs reprises les femmes regardaient avec attention, sans parler. Arrive un moment où tout bascule. Elles voient ce jeune homme en robe blanche ; elles voient que la pierre a été roulée. Elles ont maintenant à parler, c’est-à-dire à se tourner vers autrui et non plus vers un cadavre, à sortir de soi-même (« elles étaient hors d’elles-mêmes »). Passer en vérité d’une chose que l’on a vue ou d’un événement que l’on a vécu au récit que l’on en fait ou à la description que l’on en donne oblige à passer par ce qu’on a appelé « le point impossible » ; en l’occurrence c’est précisément entrer dans l’Evangile. Celui-ci est à la frontière entre l’univers des choses que l’on voit, que l’on peut dire ou raconter et cet univers qui lui est inséparable, l’acte de dire. L’expression de Levinas (« Autrement qu’être ») nous permet de le désigner. Peut-être correspond-elle à celle de Jésus qui parlait de « Royaume de Dieu ». Il fallait sans doute que « les femmes soient hors d’elles-mêmes », c’est-à-dire « dés-inter-ess–ées » pour en venir à ouvrir les lèvres.

Ce texte de Marc, en marquant son « commencement », conduit jusqu’au point où ce commencement est ancré. Sur quoi s’appuie-t-il ? Précisément sur sa fin qui marque la plongée dans l’acte de dire qu’il faut savoir distinguer de la chose dite ou de l’événement raconté.

Un indice est à souligner qui confirme l’originalité que nous soulignons. Ces femmes, bien que « hors d’elles-mêmes », sont à Jérusalem. C’est bien dans les environs de la ville que, d’après les divers témoignages, Jésus fut d’abord reconnu par ses disciples. Le rendez-vous donné par le jeune homme, en réalité, est en Galilée. C’est bien de Galilée, effectivement, qu’arrive Jésus dès les premières lignes du texte : « Et il advint qu’en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée ». On s’aperçoit à ce détail qu’écrivant son Evangile, Marc se reconnaît pris dans le mouvement qui agite les femmes au moment où il leur est enjoint de parler. L’acte de dire a traversé non seulement les temps mais les lieux.

« Commencement de l’Evangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Ce commencement est-il celui d’une relation humaine qui précède un récit ? Est-il celui d’une histoire concernant Jésus-Christ ? En réalité, l’histoire racontée est celle de l’acte de dire à l’œuvre dans toute relation. Le terme du récit est ce qui permet son commencement.