Vie et destin de Jésus de Nazareth

Daniel Marguerat

Daniel Marguerat est historien et théologien, spécialiste de l’Antiquité. Il raconte les raisons qui l’ont poussé à écrire un livre, après tant d’autres, sur Jésus de Nazareth (1). Il déclare : « On peut penser, après deux mille ans y a-t-il encore du nouveau à apprendre sur Jésus ? Étonnamment, la réponse est oui. »

Cet article est la transcription d’une partie de la conférence que Daniel Marguerat a donnée sur son livre : https://www.youtube.com/watch?v=7BMN2VhFudE

Il y a trois raisons pour lesquelles j’ai écrit ce livre. Une raison d’ordre personnelle. Pendant 25 ans, j’ai suivi la trace du Jésus de l’histoire, dans des travaux scientifiques et des programmes de recherche que j’ai présidés au niveau international. Mais derrière toute démarche scientifique, il y a une quête personnelle. La seconde raison est d’ordre culturel. Elle tient à l’état de la chrétienté en Occident aujourd’hui. La troisième raison est d’ordre scientifique.

Une raison personnelle

J’ai toujours été fasciné par la figure de Jésus de Nazareth. Pas seulement par la force de sa parole ou par son activité charismatique, pas seulement par sa mort que les évangélistes racontent de manière spectaculaire. Mais par le fait que l’activité publique de Jésus a été dramatiquement brève. Dans la chronologie de Matthieu, Marc et Luc, tout s’est passé en quelques mois. L’évangile de Jean, sur ce point-là, est plus précis : il parle de trois montées de Jésus à Jérusalem pour le pèlerinage de la Pâque ; cela signifie que l’activité publique de Jésus - essentiellement en Galilée, puis quelques semaines à Jérusalem avant que tout bascule – a duré deux ans et demi, trois ans au maximum.

Mahomet a prêché vingt ans. Le Bouddha a été en illumination quarante ans. Jésus, deux ans et demi. C’est minuscule si l’on songe à l’extraordinaire expansion universelle du christianisme, une aventure spirituelle qui a bouleversé l’histoire de l’humanité. Autour de Jésus s’est déroulé un événement d’une intensité telle que, après le drame de la mort puis la divine surprise de Pâques, ses disciples très tôt se sont rassemblés et que la mission, à partir de l’Église mère de Jérusalem, a gagné l’empire romain qui à l’époque était le monde entier. James Dunn, un Britannique aujourd’hui décédé mais qui s’est singularisé dans un ouvrage Remember Jesus, parle de l’effet Jésus. Il y a eu un effet de cette personnalité hors du commun. En premier lieu, j’ai écrit ce livre pour tenter de déployer historiquement cette figure à ce point marquante qu’elle a bouleversé l’histoire de l’humanité.Une raison d’ordre culturel

Il n’est un secret pour personnes que les Églises historiques – catholique ou protestante – connaissent un certain déficit. Un désamour, dans l’opinion publique. La sécularisation a déclenché une sorte de morsure dans l’adhésion publique au christianisme. Or il se trouve que Jésus échappe à ce désamour. Sa personnalité intéresse toujours et de plus en plus. D’une certaine manière l’aura de Jésus s’est étendue, peut-être justement au fur et à mesure que celle des institutions chrétiennes déclinait. Cet engouement se traduit par une floraison de publications, souvent écrites par des journalistes ou des romanciers plus que par des spécialistes. On y rencontre toutes sortes de portraits : Jésus hippie, féministe, révolutionnaire, philosophe cynique… Cet éventail témoigne d’un attrait universel, mais pose une question essentielle : que peut-on affirmer de manière historiquement fiable sur Jésus ?

C’est là que je m’inscris dans la recherche scientifique sur le Jésus de l’histoire. Autrement dit, la biographie de Jésus telle qu’on peut la reconstituer derrière les textes qui témoignent de lui. Il s’agit principalement des quatre évangiles canoniques. Ils sont apparus au plus tôt, pour l’évangile de Marc, en 65 et pour celui de Jean en 90-95, mais se basant sur des traditions orales puis écrites bien antérieures. Ces évangiles sont un témoignage croyant et à distance sur Jésus, Seigneur de l’Église. Donc, il s’agit de reconstruire sa biographie derrière ces évangiles.

Un exemple parmi dix-mille. Quelle fut la dernière parole de Jésus ? La dernière parole d’un mourant a toujours un poids symbolique énorme et qui plus est dans la mort d’un homme que les croyants reconnaissent fils de Dieu. Dans l’évangile de Marc, c’est la citation du Psaume 22 « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » Jésus meurt dans l’effrayante solitude de l’humain qui s’enfonce seul dans les eaux noires de la mort… mais néanmoins qui dit cette angoisse à celui qui demeure son Dieu. L’évangile de Matthieu recopie mot-à-mot cette parole. En revanche, dans l’évangile de Luc, la dernière parole de Jésus est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et dans l’évangile de Jean, « Tout est accompli ». Nous avons, dans la perspective de l’évangile de Jean, l’achèvement, l’apogée du ministère de Jésus qui donne sa vie à ses disciples et qui offre sa vie au monde. La perspective change entre le cri d’angoisse des évangiles de Marc et Matthieu et la souveraineté royale du Jésus de Jean.

Quand on cherche à reconstruire la biographie du Jésus de l’histoire, il faut trancher… si on le peut. Les évangiles sont une sorte de jeu de miroir, chacun éclaire une facette : ils sont le fruit de l’interprétation des premiers chrétiens et des deux générations qui les ont suivis. Cela ne signifie pas que les évangiles ne disposent d’aucune crédibilité historique. Cela veut dire que ces biographies sont des témoignages croyants. Il s’agit donc de remonter derrière ces témoignages en se demandant ce que l’historien peut dire. Et c’est là que parfois la surprise est au rendez-vous.

Pour essayer de se retrouver dans la jungle des interprétations offertes de Jésus, j’essaye d’avancer avec la rigueur d’un historien. Je ne vais pas me laisser arrêter par les formulations théologiques ou dogmatiques que la tradition chrétienne a appliquées à Jésus. Je vais me servir des instruments de l’histoire, comme celui qui effectuerait une recherche sur Jules César ou sur Néron. Mais je suis aussi théologien : j’ai enseigné le Nouveau Testament à l’université de Lausanne. J’ai un intérêt, une empathie particulière pour Jésus, son enseignement, sa vie. Cependant, cet intérêt, qui explique la fascination dont je parlais au début, ne va pas l’emporter sur la rigueur de l’histoire. Donc je me suis laissé surprendre ou dérouter par les résultats de mes recherches.

Une raison d’ordre scientifique

On peut penser, après deux mille ans y a-t-il encore du nouveau à apprendre sur Jésus ? Étonnamment, la réponse est oui. Ernest Renan a publié en 1863 un magnifique livre La Vie de Jésus, qui a fait scandale à l’époque. Il a vécu au temps du rationalisme triomphant et il a voulu offrir un Jésus moderne. Il était absolument catégorique sur un point : « Les miracles sont de ces choses qui n’arrivent jamais. Les gens crédules seuls croient en voir. Des textes écrits, si on les prenait au sérieux, feraient croire que de tels faits se sont passés autrefois. Mais la critique historique montre le peu de crédibilité de pareilles narrations. » Pour Renan, tout ce qui a attrait au surnaturel – les guérisons, les miracles et la résurrection bien entendu – ne sont que des fictions produites par un imaginaire religieux particulièrement excité.

Or, aujourd’hui, les chercheurs du Jésus de l’histoire disent exactement l’inverse. Certains sont très critiques, cependant ils diront tous que deux choses sont absolument fiables historiquement : 1- que Jésus est mort, 2- qu’il a fait des miracles de guérison. En effet, ils sont attestés non seulement par les sources chrétiennes – les évangiles dont j’ai parlé – mais aussi par les sources juives : la michna, la somme de l’érudition juive et par Flavius Josèphe, un historien juif qu’on ne peut pas taxer d’être chrétien. On sait aujourd’hui qu’il existait, au temps de Jésus, des rabbis thaumaturges. Le monde gréco-romain connaissait aussi des guérisseurs charismatiques. Donc aujourd’hui, les chercheurs les plus sceptiques disent qu’un faisceau d’indices exceptionnellement dense nous permet de dire : assurément, oui, Jésus a été un guérisseur et, ajoutent les évangiles, un guérisseur à succès. De grandes certitudes s’ébranlent parce que la recherche avance.Un nouveau savoir sur le judaïsme

Il y a également des choses que l’on sait mieux, par exemple le fait que Jésus de Nazareth était juif. Vous me direz, mais depuis 2000 ans on lit des évangiles où Jésus entre dans les synagogues, où il monte au Temple. Mais oui, on le savait. Cependant on considérait que Jésus était plutôt un proto-chrétien qu’un Juif et que lorsqu’il discutait avec des interlocuteurs juifs, il le faisait pour se distinguer d’eux. Il a fallu attendre 1970 - et un livre de référence écrit par Ed Sanders Jesus and Judaism - pour tirer toutes les conséquences du fait que Jésus était Juif à 100%. En fait, Jésus n’avait pas le projet de lancer un mouvement religieux autonome du judaïsme. Il a voulu réformer la foi de ses ancêtres mais sa réforme a été rejetée par les autorités religieuses de son temps.

Il a fallu attendre 1970 pour qu’on se réinterroge : le judaïsme du temps de Jésus, que l’on considérait comme étriqué, inhumain, réglementé, tatillon, est-on sûr qu’il était ainsi ? On s’est mis à relire les sources juives, en particulier Flavius Josèphe, pour constater qu’effectivement le judaïsme était une grande famille extrêmement diverse et tolérante. Jésus était une variante de plus dans la grande pluralité du judaïsme. Il a fallu que l’Occident assume le choc de la shoah pour se dire : « Mais comment se fait-il que les chrétiens n’aient pas pu dénoncer immédiatement l’idéologie meurtrière contre le peuple juif ? » La recherche du Jésus de l’histoire en a été complètement modifiée.

L’archéologie

Les découvertes de ces 30 dernières années - faites par des archéologues israéliens dans les territoires occupés - sont intéressantes. Des fouilles sont en cours dans le port de Magdala, une ville sur le flanc du lac de Tibériade. Elles ont mis à jour un port très important, des docks et d’immenses halls de salaison du poisson. La lecture d’historiens romains nous a permis de constater que le poisson du lac de Tibériade était exporté jusqu’à Rome. Il y avait un trafic commercial important. Ces gens qui venaient faire des affaires ne parlaient pas l’araméen mais le grec qui était la langue usuelle. Les archéologues ont également mis à jour à Séphoris, l’une des capitales d’Hérode Antipas, un cimetière dans lequel la moitié des inscriptions sont en grec et non en hébreu. La Palestine connaissait alors un véritable brassage culturel ; elle était loin d’être un territoire juif replié sur lui-même.

Les archéologues ont aussi mis au jour une profusion de bassins rituels, les mikvaot, destinés aux ablutions de pureté. On en a trouvé dans les villages, les synagogues, les maisons privées. La vie juive était imprégnée de ces gestes quotidiens. Or Jésus, face à ces rituels, adopta une distance critique. Il touchait les malades considérés comme impurs, fréquentait les collecteurs d’impôts rejetés par la société. Son attitude fut une contestation des frontières de pureté. L’archéologie éclaire la radicalité de ses choix.Les évangiles apocryphes

Ces évangiles, rédigés entre le IIe et le VIIIe siècle mais exclus du canon du Nouveau Testament, accordent une place majeure aux femmes disciples. L’évangile de Marie, qui date de 150, en est l’exemple le plus parlant : il met au premier plan Marie de Magdala, et non la Vierge, présentée comme la véritable disciple. Issus de communautés chrétiennes marginales, ces textes révèlent une importance des femmes que les évangiles canoniques ont largement effacée. Dans l’évangile de Marie, Pierre s’emporte : « Pourquoi lui parles-tu, à elle, et pas à nous ? » Et Jésus de répondre : « Parce qu’elle est à l’écoute de mon enseignement », reprenant celui qui, ailleurs, est porte-parole des Douze. Ces écrits apocryphes ouvrent ainsi une fenêtre sur une autre mémoire du christianisme des origines, longtemps dissimulée.

Jésus n’est pas seulement une figure sur laquelle tout a déjà été dit. Chaque génération doit se le réapproprier, avec ses propres questions. Trois ans d’existence publique, à peine, mais une intensité telle qu’elle n’a cessé de traverser les siècles. Comprendre cette intensité, suivre les traces laissées dans les récits, les mémoires et les traditions, c’est ce que j’ai voulu offrir dans ce livre.

Daniel Marguerat, mise en ligne octobre 2025

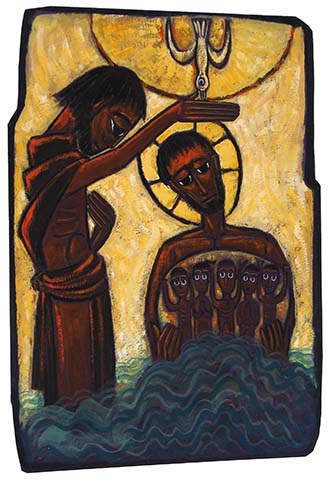

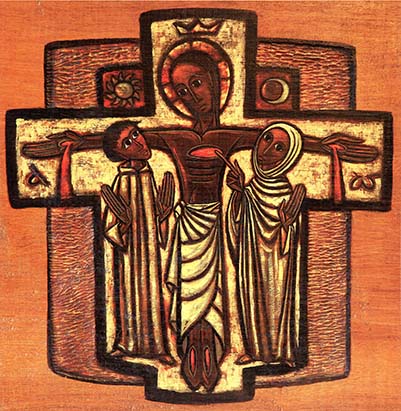

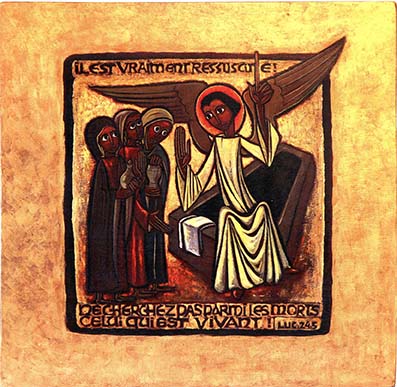

Icônes de soeur Marie-Boniface1- Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth - .Ed. du Seuil 2019 / Retour au texte