Versant "Proclamer" (kerussô)

Entre les uns et les autres

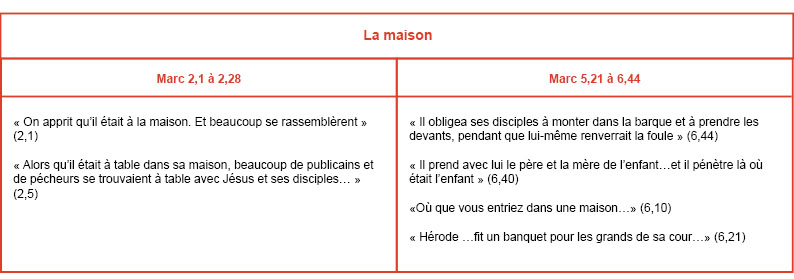

Tout commence, dans le premier ensemble, à Capharnaüm, dans une maison : on s’y rassemble autour de Jésus. Tout se termine dans le second ensemble, à l’extérieur, en un lieu désert où la foule qui s’était rassemblée est renvoyée par le maître qui demeure seul.

D’un côté la maison est, au départ, la demeure de Jésus où se pressent ceux qui prêtent l’oreille à sa parole. Elle est, à un autre moment, celle où il prend ses repas (« Il mange avec les publicains et les pécheurs ! »). Sur le versant parallèle, « la maison » où il entre n’est plus sa maison mais l’espace où lui-même est invité. Jaïre, un responsable religieux, le presse de venir auprès de sa fille malade : le texte nous montre le déplacement de Jésus, il quitte les bords de la mer, prend la route et « pénètre là où était l’enfant ». Quant aux disciples, ils sont envoyés avec la consigne d’aller de maison en maison pour y trouver le gîte et le couvert.

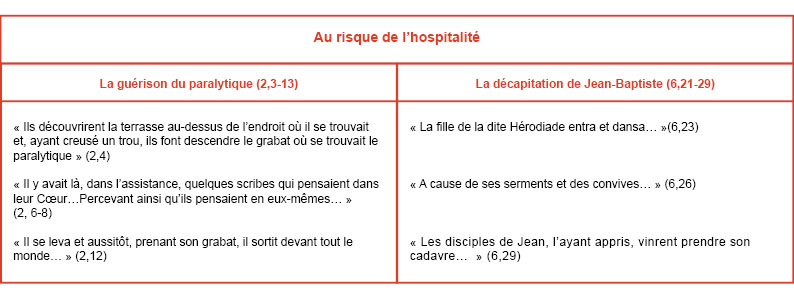

A en croire le commencement du premier texte, la maison serait figure d’heureuse hospitalité si elle n’était pas contredite par une scène insérée de manière assez étrange et artificielle, empruntée à un temps qui n’est pas celui des événements en cours dans le récit. On nous apprend qu’un banquet avait été offert par le roi Hérode ; il avait invité les personnages importants de son entourage à fêter son anniversaire. A un moment une jeune fille vient danser avec grâce sous les yeux des convives. L’issue du repas est atroce. Sur un plat, on apporte la tête de Jean-Baptiste, le prophète avec qui Hérode, l’amphitryon, avait plaisir à s’entretenir !On ne peut manquer de s’interroger sur l’épisode chez Hérode. Il faut bien remarquer qu’il fait contraste avec la scène qui ouvre le premier ensemble. A Capharnaüm, lorsque Jésus accueille ceux qui veulent bien écouter sa parole, arrive un intrus : un paralytique entièrement dépendant de ceux qui ont dégagé les branches du toit pour faire descendre la civière au milieu de la pièce. Chez Hérode, sans être une intruse, la jeune danseuse n’est pas au nombre des invités (« Les officiers et les principaux personnages de la Galilée ») et son arrivée surprend l’assistance. Apparemment toute présence féminine est bannie de ce repas et l’épouse d’Hérode elle-même est à l’extérieur de la pièce. Même si elle tient bien sur ses jambes, la jeune fille n’est pas venue spontanément. Son comportement manifeste assez qu’elle est psychologiquement aussi dépendante de sa mère que le paralysé était physiquement dépendant de ses accompagnateurs : la jeune danseuse, en effet, intervient auprès d’Hérodiade pour recevoir ses consignes. Dans les deux cas on a affaire à des « manœuvres » ! Enfin, à Capharnaüm comme chez Hérode, le regard de l’assistance est déterminant. Les témoins des réactions de Jésus face au paralytique font naître des réflexions (« Qui peut remettre les péchés ? ») ; lorsque le paralytique s’en va, on nous précise qu’il partit « devant tout le monde ». Lors du banquet chez Hérode c’est bien « à cause des serments » qu’il a faits devant ses invités et à cause de la curiosité des regards que ceux-ci orientent sur lui, qu’il envoie des gardes pour exécuter Jean-Baptiste. Et quelle mise en scène pour frapper les spectateurs ! « Le garde apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère ! » On imagine aisément le profit qu’un metteur en scène pourrait tirer en filmant pareils mouvements.

Les conclusions de ces deux épisodes méritent, elles aussi, d’être mises en parallèles ; au sortir du récit racontant la guérison du paralytique, l’homme prend son grabat, repart dans la vie et se retrouve à l’intérieur des murs de sa propre maison sans être porté par ses amis. En revanche, une situation inverse est présentée au terme de l’histoire du banquet. On vient prendre un corps inerte qui vient de sombrer dans la mort pour l’enfouir entre les parois d’un tombeau.Ces deux situations d’hospitalité, à l’intérieur d’une maison, font apparaître que celle-ci a un double visage. Prometteur et menaçant ! Prometteur dans la maison de Jésus, menaçant dans la salle du banquet. On peut se demander si ce n’est pas cette duplicité qui fait fonctionner l’ensemble des deux textes – et peut-être l’ensemble de l’Evangile. En réalité qu’est-ce que l’hospitalité sinon le fait d’être exposé à autrui ? Peut-on vivre sans être ainsi soumis à la rencontre de l’autre

Une manière de constater ce lien social impliqué dans la manière dont Jésus vit l’hospitalité est de souligner deux détails.

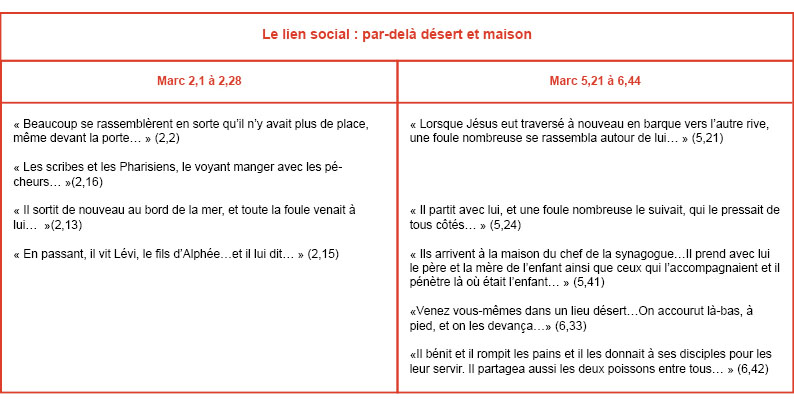

Le premier consiste à remarquer que la maison où réside Jésus n’est pas un lieu fermé : la porte est ouverte. La scène en réalité semble avoir le seuil pour cadre puisqu’il est impossible de le franchir : il faut écarter les branchages du toit pour pénétrer à l’intérieur. On remarque également que lorsque des invités l’entourent à l’heure du repas, on donne à entendre que la porte, là encore, reste sans doute ouverte puisqu’on voit qui est à table : « Les scribes et les Pharisiens le voyant manger avec les publicains et les pécheurs ».

Autre détail : le texte fait alterner, dans l’un et l’autre ensemble, le séjour dans une demeure avec la marche sur les chemins. Après la guérison du paralytique « il sortit de nouveau au bord de la mer » avant qu’on ne nous le présente à table avec les pécheurs et les Publicains. Ces repas qui scandalisent sont suivis d’une marche au milieu des champs. « A travers les moissons » ou au bord de la mer, l’errance est, comme la maison, occasion de rencontrer autrui. Au bord de la mer les foules viennent à lui, il les enseigne, il appelle Lévi.

Le texte parallèle fonctionne de façon analogue. La rencontre des foules, au bord de la mer, est le point de départ d’une marche qui le conduira dans l’intimité d’une chambre. L’entourage est réduit dans la maison de Jaïre et la foule est compacte sur la route qui y conduit mais la corrélation entre les deux scènes, remarquons-le au passage, est frappante. En chemin une femme dont la ménopause est difficile, aux bords de la mort (elle approchait du pire, nous dit-on), est guérie de ses ennuis gynécologiques. C’est encore de féminité qu’il s’agit lorsque Jésus entre dans la maison où une jeune fille, croit-on, vient de mourir. On nous précise qu’elle a douze ans ; ce n’est peut-être pas seulement pour nous signaler qu’elle est en âge de marcher mais pour indiquer qu’elle atteint l’âge nubile. C’est le même chiffre, en effet, qui était attaché aux difficultés gynécologiques de la femme qui eut l’audace, sur la route, de s’approcher de Jésus. Elle était « atteinte d’un flux de sang depuis douze ans ».

Quoi qu’il en soit, l’alternance entre le séjour dans une demeure et la rencontre dans des espaces ouverts, se poursuit au sortir de la demeure du chef de synagogue. Certes, « sorti de là » Jésus se rend « dans sa patrie » où il retrouve « sa maison » au sens métonymique du mot ; on reconnaît en lui l’homme du pays, « le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joset, de Jude et de Simon ». Il n’y demeure pas mais « parcourt les villages à la ronde en enseignant ». C’est alors que se produit l’envoi en mission des disciples. La description qui nous en est donnée est précisément ce passage entre la marche et l’hospitalité demandée en cours de route en frappant à la porte des maisons. Le but de ce va-et-vient est la rencontre des infirmes et des possédés, la réponse aux appels de l’humanité souffrante. « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades ».

Entre le récit de leur départ et celui de leur retour, le texte nous aura rapporté l’épisode tragique chez Hérode. Lorsqu’ils reviennent, Jésus les conduit au désert. Paradoxalement, ce lieu où s’exprime la mise à l’écart de toute socialité, est le théâtre où se vit une expérience de convivialité assez extraordinaire. Pendant des heures, Jésus enseigne une foule nombreuse qui, fascinée par ses propos, en oublie le manger. Le paradoxe se redouble. On est loin des lieux établis pour vivre l’hospitalité, à l’écart des maisons du village et des fermes, comme le texte le souligne. Pourtant cet espace aride est le cadre d’une expérience imprévisible : poissons et pain y sont partagés en surabondance. Comment mieux faire apparaître la singularité de ce texte. L’acte de rencontrer autrui dépasse l’opposition entre l’hospitalité vécue dans une maison et la rencontre sur les chemins ou dans le désert.Prenant conscience de la correspondance entre deux scènes – dans la maison où le paralytique est guéri et dans le palais d’Hérode – nous constations que l’hospitalité avait deux faces et pouvait être aussi bien lieu de promesse que de menace. De là, nous en sommes venus à constater que cette ambiguïté était, dans le texte, due au fait qu’en se trouvant dans la situation d’accueillir ou d’être accueillis, nous étions les uns face aux autres, exposés les uns aux autres, accueillants ou accueillis, dans une situation d’altérité.

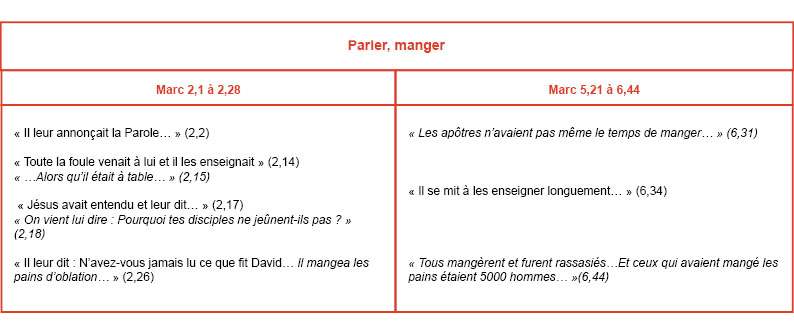

La parole est l’instrument de cette mise en présence ; dans le texte, sa place est particulière. Littéralement mise en scène dès le début du premier ensemble où elle n’est pas seulement prononcée mais annoncée (« Il n’y avait plus de place, même devant la porte et il leur annonçait la Parole »), elle fait merveille et libère. En revanche, chez Hérode, elle emprisonne celui qui prétend en avoir la maîtrise. « Il ne voulut pas manquer de parole » : les mots qu’il avait prononcés le conduisaient là où il n’aurait pas voulu aller. Toute parole prépare un avenir qui dépasse le locuteur. D’un bout à l’autre de chacun des deux ensembles, la lecture nous fait passer de conséquences en conséquences, heureuses ou malheureuses. La parole fait merveille lorsqu’elle relève le paralytique mais elle entraîne l’indignation chez les Pharisiens lorsque Jésus converse avec les publicains et les pécheurs ; l’entourage se méprend sur l’identité de Jésus ! Lorsque, se laissant conduire par la lecture d’un ensemble à l’autre, nous trouvons le Galiléen sur « l’autre rive » Jésus, au départ, n’est plus celui qui parle mais qui entend et les propos que lui adresse le chef de synagogue le déplacent : « Il partit avec lui ». Rapportés dans sa propre langue, les mots qui sortent de ses lèvres (« Talitha koum ») font revivre Mais, retournant dans sa patrie, ses paroles non seulement sont inefficaces (« il ne pouvait faire là aucun miracle ») mais semblent appeler incompréhension et mépris. En revanche, dans le désert, sa parole rassemble et nourrit. On pourrait en rester là si nous ne savions, par les lectures que nous avons déjà faites, que l’épisode est inachevé. Viendra un autre moment où on s’apercevra que les apôtres n’ont pas compris et le maître reprendra la leçon, tant il est vrai que parler ne fait que précéder et appelle un supplément : aucun discours ne peut prétendre, sans doute, apporter un point final. C’est peut-être la raison pour laquelle, Marc refuse, nous l’avons vu, d’apporter une conclusion à son livre et laisse les lecteurs sur le silence des femmes. L’Evangile, vraisemblablement comme tout texte, appelle une suite, heureuse ou malheureuse. Il appelle du neuf et non un point final.

Peut-être ce fonctionnement que nous repérons est-il illustré par les images, à première vue incongrues, du tissu déchiré et de l’outre qui éclate. Il en va d’un texte comme d’un textile : rapporter du neuf sur de l’ancien, coudre et mêler l’ancien et le neuf ne peut qu’aboutir à une déchirure. Laissons l’ancien et faisons du neuf plutôt que de rafistoler. De même, ne restons pas sur la parole déjà prononcée ou entendue ; inventons une parole neuve – telle est la signification du mot Evangile – plutôt que d’en rester à du déjà entendu ou à du bien entendu.

Il en va d’un texte également, comme d’un récipient : il contient du sens comme l’outre, au temps de Jésus, contenait du vin. Comme après les vendanges, le vin nouveau appelle de nouvelles outres, un texte appelle une réponse ou une réaction. Si celle-ci ne fait que recopier ou répéter ce qui a été dit, si le contenu de la réponse ressemble à celui de l’appel, il convient de prendre garde. A s’enfoncer dans la répétition, à confondre ce qui suit et ce qui précède, on court le danger dont le vigneron prend soin de se protéger en évitant de confondre vin nouveau et vin ancien. « A vin nouveau outre neuve ! »

En plusieurs endroits, le texte évoque des traversées. Le second des deux ensembles est encadré par le passage d’une rive à l’autre et le premier s’achève par une marche « à travers les moissons ».La parole est à la jointure des lieux : « au bord de la mer » où ils accostent, c’est là que Jaïre vient lui adresser une requête. C’est encore en un lieu de passage qu’« il leur annonçait la parole » lorsqu’il arrive à Capharnaüm : les auditeurs sont de part et d’autre de la porte (« Il n’y avait plus de place, même devant la porte »).Le seuil sépare et unit l’intérieur de l’extérieur et la grève unit et sépare la surface de l’eau et celle de la terre.

Ces points qui marquent un écart sont les lieux où surgit la parole de Jésus. Par métonymie ne peut-on y voir l’écart qui, sur le corps, marque la jonction et la disjonction des lèvres sur le visage ? C’est bien de la bouche que sortent les paroles. C’est par la bouche aussi que passe la nourriture. Les lèvres, comme une porte ou comme le bord de la mer, sont lieu de jonction et de séparation entre un extérieur et un intérieur. Il est frappant de constater que l’acte de parler qui consiste à proférer des mots et celui de manger, qui consiste à absorber, se croisent sans cesse au fur et à mesure que se déroule le récit. D’un côté, après l’annonce de la parole sur le seuil de sa demeure, après la marche au « bord de la mer », on voit Jésus manger « avec les pécheurs et les publicains » et on s’interroge sur le fait que ni lui ni ses disciples ne jeûnent, contrairement aux Pharisiens et aux disciples de Jean. A peine nous a-t-on rapporté cette discussion qu’on en voit surgir une autre ; Jésus et ceux qui l’accompagnent, traversant un champ de blé à l’époque des moissons, glanent quelques épis pour apaiser leur faim. Belle occasion pour que se relance la polémique avec les Pharisiens ; belle occasion aussi, pour Jésus, de se référer à David : il « mangea les pains de proposition qu’il n’est permis de manger qu’aux prêtres ».

La conclusion du texte que nous lisons en corrélation avec celui-ci développe amplement ce rapport entre l’acte de parler et celui de manger. Il se termine par un long discours qui se déploie dans le désert où les disciples se retirent. Ces paroles trouvent place entre une allusion à l’acte de manger (« Ils n’avaient même pas le temps de manger ») dont les disciples sont écartés et la distribution de pain et de poissons : « Tous mangèrent et furent rassasiés... et ceux qui avaient mangé étaient 5000 hommes ».Reste un détail qui intrigue ; quand, dans la maison de son père, la jeune fille se met à marcher, Jésus « dit de lui donner à manger ».

Un détour d’ordre culturel nous permettra peut-être de savourer ce dernier détail.

Deux philosophes contemporains se sont servis de l’histoire mythologique de Psyché. On se souvient de cette jeune fille dont la beauté rend jalouse Aphrodite elle-même. La déesse donne à Eros l’ordre de la rendre amoureuse du personnage le plus vil qui soit. En réalité, amoureux lui-même de la jeune femme, le fils de la déesse n’exécutera pas l’ordre reçu. A la suite d’aventures compliquées, Psyché se retrouve dans un palais. On lui offre en ce lieu un banquet fastueux où elle s’endort ; Eros vient la visiter dans le secret, sans se dévoiler. Il faudra qu’il en vienne à la toucher avec la pointe de l’une de ses flèches pour qu’elle prenne conscience d’elle-même et épouse celui qui l’éveille à la conscience de soi.

De cette histoire, Derrida, à la suite de Jean-Luc Nancy, en vient à réfléchir sur le rapport entre l’acte de toucher et celui de manger. Il fallait que Psyché fût « touchée » par un événement extérieur pour sortir d’une inconscience qui confine à la mort et s’éveiller à la conscience de soi. De cette expérience du toucher, Derrida et Nancy s’interrogent sur la place des sens dans la conscience de soi. Nous sommes, disent-ils, à une époque où le sujet s’efface et s’endort. Il y aurait un point du corps ou le toucher permettrait au corps individuel de s’éveiller : la bouche. Les lèvres, en effet, se touchent et, d’une certaine façon permettent l’émergence du sujet. Nous intériorisons notre existence par la bouche : lorsque nous bougeons les lèvres, nos oreilles entendent notre voix. C’est ainsi que Derrida en vient à dire que le « se toucher », caractéristique des lèvres, « semble livrer le modèle transcendantal du manger, du baiser et de s’entendre parler de la voix ».

Ces remarques donnent du piment à l’épisode du réveil de la fille de Jaïre. « Prenant la main de l’enfant, il lui dit "Talitha koum". Aussitôt la fillette se leva... il dit de lui donner à manger ». L’Evangile nous conduit, une fois de plus, à un passage. La main qui touche s’accompagne du mouvement des lèvres qui vont s’ouvrir pour manger : passage du sommeil au réveil, de la mort à la vie, de l’inconscience à la prise de conscience, de l’enfance à la maturité, autrement dit, de l’entrée en socialité « Car elle avait douze ans ! », âge de la majorité à cette époque.

Ce passage de la main qui relève la jeune personne étendue et qui conduit à la bouche qui va s’ouvrir pour manger a été précédé d’une scène qui lui est parallèle. Le chiffre douze a déjà retenu notre attention et nous a permis de repérer la correspondance. Les remarques que nous venons de faire nous permettent de revenir sur cette rencontre en cours de route avec une femme affligée d’une hémorragie. La guérison qui se produit est encore une affaire de toucher. Là aussi, il s’agit du franchissement d’une limite : cette femme éprouvée est aux bords de la mort et tente de reprendre pied sur les rives de la vie : « Elle se disait : si au moins je touche ses vêtements, je serai guérie ». Effectivement après qu’elle eut posé discrètement la main sur Jésus son mal s’est arrêté. Ce qu’il y a de curieux, lorsqu’on compare les deux situations, c’est que, par rapport aux événements qui se déroulent chez Jaïre, d’une certaine façon les rôles s’inversent. Ce n’est pas Jésus qui tend la main mais c’est lui qui est touché (« Venant par derrière…elle toucha son manteau » Marc 5,27). Celle qu’on croit morte s’éveille à la conscience de soi lorsque Jésus la touche. Sur le chemin, le fait d’être touché renvoie Jésus à lui-même : « Aussitôt Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui ».S’opère alors le passage de la main à la bouche. Il ne se met pas à manger, mais ses lèvres s’ouvrent pour livrer passage à la parole : « Qui a touché mes vêtements ? » Allons plus loin ! Peut-on dire que Jésus a guéri la femme ? Certes, celle-ci n’aurait pas retrouvé son intégrité physique sans rencontrer Jésus mais la guérison a échappé à la volonté comme à la conscience de celui-ci. Il enquête du regard pour comprendre et lorsque la miraculée vient se jeter à ses pieds, il fait ce constat qui donne à réfléchir : « Ta foi t’a sauvée » et non pas « je t’ai sauvée ».Que peut bien signifier l’acte de croire, dans le contexte de ce récit de St Marc ?

On voit surgir le mot dès le début du premier ensemble lorsque Jésus « annonce la parole » dans sa maison et qu’on lui amène le paralytique. Il reconnaît la foi dans cette démarche (« Voyant leur foi, il dit au paralytique... »). La même foi se rencontre sur le chemin qui conduit chez Jaïre ; elle sauve la pauvre femme qui souffre depuis douze ans. Elle est demandée au père qui se croit en deuil (« Sois sans crainte, aie seulement la foi »). La maison et le chemin : ces deux lieux où opère la foi sont pris dans une opposition, nous l’avons remarqué, qui expose à autrui. Elle ne va pas, en effet, sans relation d’altérité. Elle illustre la situation d’altérité, manifestant un lien tel qu’entre Jésus et ceux qu’il rencontre et qui l’implorent, on ne sait pas qui est l’acteur. La foi est le lieu où se déploie une action résultant d’un lien de confiance mutuelle entre Jésus et ceux qui misent sur lui. Face au paralytique, lorsque Jésus dit : « Tes péchés sont pardonnés », sa parole est-elle un constat ou le résultat d’un pouvoir personnel ? Certes, Jésus donne un ordre : « Je te l’ordonne...lève-toi ». Cette parole est plus une réaction face aux scribes sceptiques qu’une réponse aux attentes de l’infirme. Il s’agit de faire apparaître ce que la confiance autour du paralytique a permis plutôt que de poser un acte d’autorité. En réalité, chaque fois qu’il est fait mention de la foi, il s’agit d’une situation dont Jésus n’a pas l’initiative. D’ailleurs, lorsque la foi fait défaut, lorsqu’un autre n’est pas là pour attendre ou demander, aucune guérison n’a lieu. Jésus est le premier à s’en étonner. Alors qu’il est de retour « dans sa patrie » et se trouvant à la synagogue un jour de sabbat, on s’étonne de la réputation qui lui est faite. On le connaît assez pour savoir ce qu’on peut attendre d’un charpentier ! Dans ce contexte, il est impuissant. Les actes de foi qui jalonnent le texte sont toujours le fruit d’une alliance. Lorsque manque le partenaire qui espère avec lui, rien ne se produit : « Il ne pouvait faire là aucun miracle... et il s’étonna de leur manque de foi ».

A s’en tenir aux deux passages que nous lisons, on pourrait penser qu’en réalité la foi est ce lien qui se noue autour de Jésus et que ce dernier décrit comme un lien d’Alliance nuptiale. Epoux et épouse ne sont pas des conjoints sans l’alliance qui les voue l’un à l’autre. Le lien qui réunit Jésus aux compagnons du paralytique, celui qui déclenche hors de lui la force que produit, sur le chemin, la guérison de la femme qui perdait son sang, la marche aux côtés de Jaïre sur la route qui conduit au chevet d’une gamine mourante, sont pareils aux liens qui unissent le Nazaréen aux disciples qui le suivent, tel « Lévi le fis d’Alphée, assis au bureau de douane » et qui prend place, à l’appel du maître, dans le groupe des disciples. Ces liens-là, aux dires de Jésus lui-même, sont des liens d’Alliance. Ceux qui le suivent sont liés les uns aux autres et à lui-même comme peuvent l’être, lors d’une noce, les amis de l’Epoux. « Peuvent-ils jeûner pendant que l’époux est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Epoux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner ! ». Telle est la réponse adressée aux Pharisiens qui s’étonnent de voir que, contrairement aux autres, ceux qui entourent Jésus enfreignent les coutumes religieuses en cours.

Manifestement, à en juger par les réactions de ceux qui reprochent à Jésus de ne pas jeûner, la foi telle qu’elle se manifeste dans le texte de Marc n’est pas un acte spécifiquement religieux. Non que Jésus prenne ses distances par rapport au judaïsme : on le voit pénétrer dans la synagogue le jour du sabbat et y prendre la parole. La vie du juif est émaillée de bénédictions de toutes sortes : Jésus respecte cette coutume et, avant de nourrir les foules dans le désert, « il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains ».

Il est d’abord un acte profondément humain qui met aux prises un sujet avec la réalité du combat entre vie et mort. Le paralytique et ses amis sont reconnus comme croyants non parce qu’ils adhèrent à l’enseignement des maîtres religieux qui sont là à épier mais parce qu’ils sont convaincus qu’un autre qu’eux-mêmes est à l’œuvre dans leur démarche et que cette action d’un autre (d’un Autre ?) est à accueillir et qu’il est bon de s’y soumettre. L’écoute d’un Autre qui se manifeste en Jésus est perçue comme un accueil de la vie la plus quotidienne. On l’a vu, mais il est bon d’y revenir, le parallélisme avec la scène dans le palais d’Hérode est éclairante. L’infirme qui arrive dans la maison porté par ses amis et ressortant debout face à la foule médusée fait contraste avec Jean Baptiste dont les disciples emportent le corps inerte. On parle, en se référant à Saint-Paul, du salut par la foi. On donne au mot « salut » une portée religieuse attachée au christianisme. En réalité, sur les routes de Galilée où Jésus se laisse « toucher » par une femme épuisée, le salut procuré par la foi est le salut du corps et la parole de Jésus (« Ta foi t’a sauvée ») marque que le salut qui accompagne sa marche est une affaire charnelle, un combat contre la mort physique.

L’acte de croire détruit les images. Le nom de Dieu n’est-il pas attaché à la foi ? Si tant est que Dieu est à l’œuvre dans le parcours de Jésus, il faut reconnaître que celui-ci échappe aux représentations que peuvent s’en faire les hommes religieux, témoins des faits et gestes du charpentier. Lorsque Jésus, dans sa maison, accueille les quatre hommes portant le paralytique, voyant leur foi, il dit à l’infirme : « Tes péchés sont pardonnés ». La phrase choque profondément les spécialistes des affaires religieuses. En eux-mêmes, ils se disent : « Comment celui-ci parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ? » La réaction de Jésus est plus déconcertante qu’on n’a l’habitude de le penser. Il explicite la parole prononcée en remettant le paralytique sur ses deux jambes pour qu’on sache, dit-il « que le Fils de l’Homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre ».On a coutume de commenter ces mots en donnant une signification particulière à l’expression « Fils de l’Homme ». Empruntée au prophète Daniel, elle ferait apparaître la dimension divine de Jésus. Il n’en reste pas moins qu’entre le mot Dieu présent dans le discours des scribes, et le mot « homme » dans la réplique de Jésus s’opère un passage où se trouve dépassée l’opposition entre deux univers prétendus inconciliables. Entre le monde où l’homme de religion place Dieu et l’humanité où l’on souffre et meurt, il semblerait qu’il y ait un passage, un dépassement que Marc désigne comme l’acte de foi et que ferait apparaître la marche de Jésus sur les routes de Palestine.

Derrida, le philosophe, réfléchissant sur la portée du mot « foi », a l’intuition d’une sorte de temps ou d’espace impossibles à concevoir, précédant tout commencement (« an-archique »), sans lequel rien ne commencerait : « un lieu désertique d’extrême abstraction » qui « rend possible, ouvre et infinitise l’autre par un lien fiduciaire » (Foi et savoir ; p.100). N’est-ce pas en ce point que Jésus tente de conduire ses interlocuteurs ? Ne serait-ce pas ce point qu’évoquerait ce retrait précédant l’accueil de la foule qu’il va enseigner d’abord et nourrir ensuite ? (« Venez vous-mêmes à l’écart dans un lieu désert... et de toutes les villes on accourut là-bas ») Pour Derrida, en effet, ce « lieu désertique » est non celui de la révélation mais ce qu’il appelle de la « révélabilité », c’est- à-dire le lieu sans lieu, source de la confiance en l’autre à partir de laquelle on peut voir naître un discours où il y a sens à prononcer le nom de Dieu comme il y a sens à déployer un discours scientifique. Il est courant d’opposer la raison et la foi ; en réalité, l’une et l’autre sont dépassées et prennent source dans ce dépassement. L’une et l’autre peuvent naître du fait que la confiance au discours de l’autre est possible et ouverte.

A plusieurs reprises, au cours des lectures précédentes, on a été attentif à relever l’acte de passer, de traverser ; dans nos deux textes, par exemple, on a souligné la marche à travers les champs moissonnés et la navigation d’une rive à l’autre de la mer de Galilée. Ces passages seraient la métaphore du passage inhérent à tout comportement humain, inhérent surtout au discours de Marc qui est glissement d’un mot à un autre, d’un fragment à un autre jusqu’au silence des femmes, aux dernières lignes, qui, paradoxalement, précédant un commencement, donnent encore un passage à espérer.

De ces « passages », l’acte de foi serait, selon Marc, un exemple particulier. Le mouvement qui oriente vers Jésus est ce « lien fiduciaire », pour reprendre le mot de Derrida, cette confiance en autrui qui permet que l’un ne soit pas sans l’autre et que l’action de l’un puisse être attribuée à l’autre (« Si je touche au moins son manteau je serai sauvée... Va ta foi t’a sauvée ! »

Suite : Versant "Proclamer" / Salut !

Retour à la table générale des chapitres sur Saint Marc