Versant "Croire" (pisteuô)

Le temps n'est plus

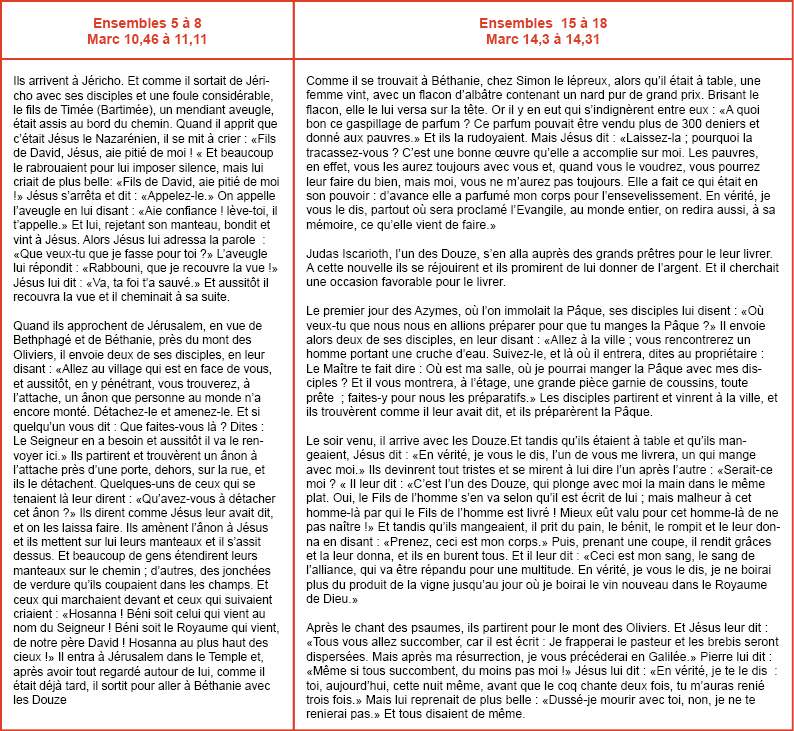

1.Mc 10,46 à 11,11 et 14,3 à 14,31

« De Jéricho à Béthanie »: ces mots résument le premier des deux ensembles que nous corrélons. Quant au second on peut l’intituler : « De Simon le lépreux à la promesse de Pierre ».

Dans les deux cas, des événements se succèdent mais la manière dont ils s’enchaînent diffère profondément dans l’un et l’autre cas. En suivant le récit dans son déroulement, en effet, on découvre plusieurs façons de concevoir le lien entre les événements et les mots qui les rapportent.

Le temps du récit

Dans l’un et l’autre ensembles, les faits se suivent, constituant ce qu’on peut considérer comme « le temps du récit ». Ils s’enchaînent selon une logique rigoureuse, les uns après les autres.

« De Jéricho à Béthanie », le déroulement se produit à l’intérieur d’une unité de lieu : la route qui va de Jéricho à Jérusalem. Un premier récit met en scène la foule en marche, Jésus, un aveugle mendiant. D’abord l’aveugle supplie, la foule s’interpose, Jésus entend et demande qu’il approche (« Jésus s’arrêta et dit : appelez-le ». La foule ensuite envoie le mendiant à Jésus. Enfin un dialogue s’instaure au terme duquel l’aveugle « recouvra la vue et il cheminait à sa suite ». Les événements se succèdent normalement.

Une manifestation s’organise aux approches de Jérusalem. On approche un ânon conduit par deux disciples. L’équipement de l’animal, les réactions des foules, les slogans qu’elles crient pour manifester leurs sentiments sont joliment décrits. Cet ensemble de faits précède l’entrée dans la ville de David et dans le Temple. Au terme, Jésus se retire « pour aller à Béthanie avec les Douze ». Les mots du texte mettent sur la scène du récit les événements dans l’ordre de leur succession.

Le temps du récit et les temps à venir : l’enchevêtrement des temps

Ce « temps du récit » se retrouve dans l’ensemble corrélé qui commence par un repas dans la maison de Simon le lépreux et s’achève sur les protestations de fidélité de Pierre. Mais, dans cet ensemble, chaque événement se double d’autres temps non encore venus.

Dans la maison de Simon le lépreux se produit un événement étrange. Une femme arrive et verse un parfum d’un prix considérable sur la tête de Jésus. On précise les réactions de l’entourage, non dépourvues de sagesse : comment ne pas s’étonner ?

Mais, à ce temps du récit en cours est adjoint un temps doublement autre, évoqué par Jésus lui-même. D’abord il fait allusion à son ensevelissement. Les mots ont une allure de présage. Désignons ce temps par l’expression « avenir proche ». Dans le même discours de Jésus, un deuxième futur est évoqué. Il s’agit précisément du temps où nous nous trouvons au moment où nous sommes, lisant ce texte qui reste inachevé : « Partout où sera proclamé l’Evangile, au monde entier, on redira aussi, à sa mémoire, ce qu’elle vient de faire ». Au temps du récit qui se déroule est adjoint celui où le lecteur le reçoit : « avenir indéterminé ».

Cet enchevêtrement se poursuit au fil du texte. Au repas chez Simon succède le complot que fomentent Judas Iscariote et les grands prêtres. Le temps du récit proprement dit est celui de l’établissement d’un contrat (« Ils promirent de lui donner de l’argent »). Il suppose « l’avenir proche », celui où les clauses pourront être respectées : « L’occasion favorable pour le livrer ».

« Le premier jour des Azymes...Le soir venu...Et tandis qu’ils étaient à table...Et tandis qu’ils mangeaient... ». Les précisions sont nombreuses pour jalonner le déroulement des faits. Avec le repas de la Pâque, nous sommes vraiment dans le temps du récit. On décrit l’événement en cours ; on rapporte les propos échangés et les sentiments éprouvés. On décrit les gestes posés : le pain que l’on bénit, que l’on prend et que l’on rompt pour le donner ainsi que la coupe que l’on transmet et où l’on boit.

Comme dans la maison de Simon le lépreux, comme dans le complot entre Judas et les grands-prêtres, l’ « avenir proche » se dessine. Jésus parle de sa passion, du sang qui va être versé. Mais ce discours annonce aussi un « avenir indéterminé » : c’est pour une « multitude » que le sang va être répandu. Le mot désigne un cercle à l’intérieur duquel le lecteur se reconnaît intégré ; il a une dimension universelle. Comment désigner le temps de la multitude ? Peut-être Jésus nous aide à répondre à la question avec la phrase qui suit : « Je ne boirai plus du jus de la vigne jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu ». Ce temps du Royaume ne serait-il pas celui dans lequel nous entrons lorsque nous ouvrons l’Evangile ?

Dans la suite du repas, la répétition d’un même adverbe marque la jonction entre le temps du récit et celui de l’avenir. « Après le chant des psaumes, ils partirent pour le Mont des Oliviers ». Ce mot temporel (« après ») qu’utilise Marc pour décrire le déroulement des faits est repris par Jésus. Un dialogue s’instaure avec les disciples. Le maître dit la dispersion qui s’annonce mais il ajoute : « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée ». La redondance donne au lecteur de quoi réfléchir dans un contexte où tous regardent le temps qui vient, protestant de leur fidélité pour « l’avenir proche » dont parle Jésus (« Même si tous succombent, du moins pas moi »).

L’inversion des temps

Qu’on raconte une histoire ou qu’on annonce un avenir, la logique temporelle implique une relation entre l’avant et l’après. Lorsqu’un narrateur raconte un récit, les mots qu’il choisit viennent après les événements qu’il rapporte. Lorsqu’un discours dit un avenir, les mots proférés sont avant la réalisation annoncée. Ils ne peuvent en être la description mais seulement l’évocation ou l’annonce.

Par deux fois cette logique élémentaire est entièrement bousculée. Ces deux fois sont manifestement corrélées ; il s’agit, dans l’un et l’autre cas, d’un épisode situé au cœur de chacun des deux ensembles. Entre les deux, le rapport au temps est assez différent mais, en leur milieu, la subversion temporelle est la même.

Lorsque Jésus, ses disciples et la foule qui les suit approchent de Jérusalem, le rabbi envoie deux de ses proches, leur prescrivant de ramener un ânon. La demande s’accompagne d’une description précise de la façon dont va se vivre la découverte de l’animal. L’histoire est décrite dans les détails avant d’avoir été vécue. « Il envoie deux de ses disciples... Allez au village qui est en face... Vous trouverez à l’attache... Vous direz !... Ils partirent et trouvèrent... Ils dirent comme Jésus leur avait dit et on les laissa faire ».

Dans l’ensemble qui va du repas chez Simon le lépreux à la promesse de Pierre, « lorsqu’arrive le jour des «Azymes », le scenario est absolument le même : la description de l’événement, là encore, précède sa réalisation : « après » et « avant » sont inversés. La reprise des mêmes mots oblige à relier les deux épisodes. « Il envoie deux de ses disciples... Allez à la ville... Vous rencontrerez... Les disciple partirent et vinrent à la ville... Ils trouvèrent comme il le leur avait dit ».

Pour comprendre cette originalité du texte, on ne peut se contenter de faire allusion à une connaissance mystérieuse de l’avenir dont Jésus, dans son humanité, serait capable. Ce serait contraire à sa personnalité telle que l’ensemble de l’Evangile la présente. Jésus ne peut pas être présenté comme une tireuse de cartes ou comme une espèce de devin lisant le temps qui vient dans une boule de cristal.

Le dépassement de l’avant et de l’après

Mieux vaut entendre que le texte est pris dans une conception du temps qui lui est propre. Par-delà la logique temporelle qui fait un récit, la relation des événements est prise dans un dépassement de l’avant et de l’après. Un indice nous éclaire peut-être. Lorsqu’au terme de l’ensemble que marque la promesse de Pierre, Jésus parle avec ses amis, il dit « Je vous précéderai en Galilée ». Ce sont précisément les mots qui sont rappelés, à l’extrême fin du récit, par le personnage rencontré au tombeau (« Allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée »). Mais les femmes se taisent et leur silence, si l’on peut dire, est le mot de la fin. Plus exactement les premiers mots de l’Evangile (« Commencement de la Bonne Nouvelle ») sont, par-delà le silence des femmes, à la fin du récit. L’Evangile de Marc est pris tout entier dans cette inversion de la fin et du commencement, de l’après et de l’avant.

Comment comprendre ? Peut-on comprendre ?

Le premier des deux ensembles commence par un cri : Bar Timée appelle et crie. L’appel est peut-être ce qui nous permet d’approcher le mystère de cette subversion. L’appel dépasse l’ordre des mots. Les mots sont toujours trace d’un appel. Celui qui les prononce ou les écrit appelle un auditeur ou un lecteur. Les mots sont aussi passage : ils s’enchaînent et s’appellent les uns les autres. Ils se suivent et se répondent pour faire sens. Ils se succèdent. Mais cet enchaînement qui fait sens n’est que la retombée, dans l’optique évangélique du moins, d’un appel qui précède tout commencement et succède à tout point final. Par-delà tout avant et tout après, par-delà les mots qui font un récit, à l’extérieur de ces mots en même temps qu’en leur intérieur, circule un appel. Temps du récit, certes ! Temps de l’avenir, oui. Mais surtout temps de l’appel et du désir.

Une autre subversion

"Où est l’Agneau ?"

Telle est la question que pose Isaac à son père à l’heure du fameux sacrifice. L’un et l’autre viennent de libérer l’âne et prennent le chemin qui conduit au lieu de l’immolation ; « Voilà le feu et le bois mais où est l’agneau pour l’holocauste ? »

Le contexte de l’Evangile est assez semblable. Le jour, le lieu du sacrifice pascal sont bien indiqués. A la date convenue (« Le jour des Azymes »), les disciples s’affairent pour « immoler la Pâque » et trouvent le lieu où l’on doit la manger. Le texte entre dans les détails pour le décrire et le situer : « à l’étage, une grande pièce garnie de coussins ». Où est la bête à immoler ? Le lecteur ne le sait pas. Ceci étonne lorsque l’on constate que, d’un ensemble à l’autre, le texte est marqué par l’animalité : le deuxième se termine par la mention du coq et le premier est habité, en son cœur, par la découverte de l’ânon.

On l’a déjà noté, la découverte de l’ânon et les préparatifs de la Pâque sont corrélés de façon rigoureuse. Dans les deux cas, le récit est rédigé de telle sorte que l’enchaînement des faits y est bouleversé : la narration précède l’évènement; l’après et l’avant sont inversés. Un autre bouleversement plus troublant encore se produit lorsqu’on compare les deux épisodes : l’opposition entre l’homme et l’animal semble dépassée. Là où il est mis en scène, l’animal est humanisé. Là où l’agneau est donné en nourriture, c’est Jésus, l’homme de Galilée, qui est reçu !

L’insistance pour insinuer l’humanité est garnde. Trouver l’ânon est faire œuvre de libération. « Vous trouverez un ânon à l’attache »,... « Détachez-le »... « Ils trouvèrent un ânon à l’attache »... « Détachez-le et laissez-le aller »... « Et ils le détachent ». Au contact de Jésus, dans l’ensemble du récit de Marc, ce ne sont pas des animaux mais les marginaux, les « possédés » qui sont pris dans les chaînes. Jésus les détache ; il les libère pour les faire entrer dans la communauté humaine. La sollicitude à l’égard de cet ânon préconisée par Jésus intrigue. Pourquoi nous signale-t-on que cette « monture » n’a jamais été utilisée ? N’est-ce pas pour suggérer qu’une fois libérée, elle entrera dans un autre « montage » avec l’humanité... dans un autre « lien » à la communauté humaine ?

L’animal est humanisé

Au début du premier ensemble, lorsque commence la marche qui conduit de Jéricho à Jérusalem, on décrit assez minutieusement la scène où le mendiant aveugle implore Jésus. La condition sociale de l’homme assis au bord de la route est soulignée : il s’agit d’un mendiant. Il perçoit que la foule qui passe constitue un ensemble humain dont il se sent partie prenante. Avec les autres, il reconnaît en Jésus le roi promis (« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! »). Il est bien situé dans la société de son temps ; on connaît son nom et le nom de son père : « Le fils de Timée, Bartimée ». Un détail est à souligner : son vêtement. Il est couvert d’un manteau, marque indéniable de socialité.

Lorsque, juste après cet épisode, l’ânon est conduit à Jésus, le même mot est utilisé pour désigner la manière de l’équiper. Pas question de harnais ni de selle : « Ils mettent sur lui leurs manteaux et Jésus s’assit dessus ». L’animal est humanisé. En réalité, c’est la terre elle-même qui avec l’animal est humanisée : «Beaucoup étendirent leurs manteaux sur le chemin ». La nature tout entière est transformée. Les champs fournissent de quoi rehausser les couleurs de cette jolie scène : «d’autres étendaient des jonchées de verdure ».Pendant la marche de quelques kilomètres qui conduit à Jérusalem, l’animal est le point où se rencontrent l’humanité de Jésus, celle de la foule et le monde végétal.Autant est détaillée la scène où l’ânon entre en humanité, autant est discrète la disparition de l’agneau. « Le premier jour... où l’on immolait la Pâque »... « Où veux-tu que nous nous en allions préparer pour que tu manges la Pâque ? »... Le verbe « immoler » appelle un autre complément. Immoler c’est tuer un animal pour le transformer en nourriture et en offrande. Le mot « Pâque » qui complète ici le verbe « immoler », désigne une fête. Belle ellipse ! Au lieu de dire qu’on immole l’agneau et qu’on le mange à l’occasion de la fête de Pâque, on mange la Pâque et on l’immole !

Il est bien question de boire et de manger dans cette « pièce garnie de coussins » ! Les mots pour désigner boisson et nourriture, bien qu’ils soient parfaitement connus, sont mystérieux : « mon corps »... « Mon sang ». Sang et corps de Jésus – le Fils de l’Homme - ont pris la place de l’agneau.

Pour comprendre le phénomène, il faut percevoir la corrélation avec l’événement chez Simon le lépreux. Le parfum chez Simon comme le sang au jour de la Cène sont répandus et versés. Le premier non seulement coule (« Elle le versa sur sa tête ») mais, comme tout parfum, il envahit l’environnement. Quant au sang, on nous dit qu’il va être répandu « pour la multitude » et envahir les temps qui viennent.Parfum et sang ont, tous deux, rapport avec la mort de Jésus. Chez Simon, son corps –avant même d’être mort-est d’avance préparé pour l’ensevelissement ; lors de la Pâques, son sang - qui sera répandu au jour de la Passion – est déjà versé. Les temps s’enchevêtrent, nous l’avons remarqué, tout au long de l’ensemble textuel.Le parfum versé comme le sang répandu débordent dans l’espace et dans le temps !

Un mot, au cours du repas, a un relief particulier si l’on prend soin de le relier à tout un registre de vocabulaire : « Prenez » ! Il est inséré dans un ensemble économique : « vendu 300 deniers » ; « donné aux pauvres » ; « ...Pour le leur livrer » ; « lui donner de l’argent » ; « L’un de vous me livrera » ; « Il le leur donna ». Cet ensemble est encadré par deux termes qui permettent d’opposer la profusion au calculable et au négociable qu’indique ce vocabulaire de type économique : « gaspillage » et « multitude ». A une attitude qui consiste à acheter et à vendre, le texte en oppose une autre où l’on donne sans rien garder, où l’on peut prendre sans rien devoir, le tout sans limite : « prenez » !

A l’intérieur de cette opposition, on peut lire la dimension sacrificielle du passage. Le cadre de la réception de Jésus chez Simon le lépreux inaugure l’aspect religieux des événements rapportés. Les linguistes nous disent que, sémantiquement, sacrifice et dépense se rejoignent. L’argent qu’on dépense sans compter et sans escompter le moindre bénéfice, est un sacrifice. Benveniste fait remarquer : « on parle dans le commerce d’un article 'sacrifié’ lorsqu’il est vendu à perte ».

Tout commence par cette femme qui « s’est sacrifiée » pour Jésus et ce dernier fait bien la distinction entre son acte qui est singulier et l’activité sociale qui consiste à secourir les pauvres : « Les pauvres, vous en avez toujours parmi vous ». L’acte de la femme est d’un autre ordre. Il rompt le quotidien qui se prolonge ; il sépare. Tout s’achève au Mont des Oliviers après que Jésus a transformé l’argent de la vente en don absolument gratuit. Le voici vendu aux grands prêtres par Judas. Lors du contrat entre les grands prêtres et Judas, le corps avait été vendu ; désormais il est donné : « Prenez, ceci est mon corps ». Au parfum répandu à profusion succède le corps donné « pour la multitude ».

4. « Le vin nouveau dans le Royaume de Dieu »

Les temps s’enchevêtrent ; l’univers de la société ordinaire et l’univers proprement religieux du sacrifice et de la Pâque se mêlent également. La disparition de l’animal qu’on sacrifie est la figure de ce croisement. Par-delà ce qui distingue l’homme et l’animal qu’on immole, Jésus est au lieu du sacrifice, indiquant un monde autre où les relations sont nouvelles. Tout est donné même sa mort qui, du fait d’être transfigurée – transsubstantiée ? – en cadeau, inaugure un temps autre, neuf : « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance ».

Que désigne ce dernier mot ? Il est inséparable de cette autre expression : « la multitude ». Sans doute s’agit-il de l’alliance avec le peuple d’Abraham et son Seigneur, étendue jusqu’au lecteur à venir. Le mot « multitude » indique, apparemment, un élargissement incalculable du peuple qui, en même temps que Jésus, venant d’être livré, célèbre la Pâque. « Prenez » : le don est fait aux convives qui l’entourent mais le récit qui nous rapporte l’événement est composé des mots que nous recevons. On a eu l’occasion de le souligner : ceux-ci sont traces d’un appel ; ils sont pris dans ce que nous avons appelé « le temps du désir ». Le mot « alliance » désigne sans doute ce lien qui se noue lorsque, décelant l’appel de Jésus que relaye le témoignage de Marc le narrateur, nous nous interrogeons sur la façon d’y répondre. Appelons « foi » ce mouvement qui s’oriente vers un lieu impossible à situer et qui tente d’accueillir le don qui nous est fait.

Ne faut-il pas reconnaître que la multitude de ceux et celles qui entrent dans cette voie forment un ensemble nouveau ? L’Alliance dans le sang donné lors de la Pâque, si elle englobe la multitude de ceux qui tentent de répondre, ne forme-t-elle pas un ensemble que l’on reconnaît au moins dans la façon dont les membres se réclament de certains textes comme celui que nous sommes en train de déchiffrer ? Certes, on ne peut le nier. Mais la religion constituée dans « l’alliance » en son sang empêche d’en tracer les limites : elle ne peut se constituer que sur les marges de l’ensemble de ceux qui répondent à l’invitation (« Prenez » !). Depuis la rencontre chez Simon jusqu’à la sortie qui suit « le chant des psaumes », les dimensions sacrificielles – donc religieuses – qui caractérisent les événements sont transgressées en mêmes temps qu’elles sont affirmées. Le nard d’un très grand prix qu’on verse sur la victime pascale touche le corps mais s’accompagne d’un espace impalpable, celui de l’odeur que le parfum ex-hale. Le sang versé et offert, au soir de la Pâque, indique un autre temps que celui qui conduit à demain où tous doivent succomber. Le sang versé sort du temps. Il sort du monde : quel est cet univers évoqué où est dépassée la distinction cosmique séparant l’humain de l’animal et du végétal ? Vivre à l’intérieur d’une religion dont les limites sont extérieures à elle-même, impalpables et sans lieu, tel est le défi proposé à ceux qui entrent dans la foi, tentant de répondre à l’invitation : « Prenez ! ».Si on bouche cet horizon incommensurable pour se replier sur l’ensemble définissant une religion au sens strict, avec ses rites, ses sacrifices, sa morale, ses calendriers et ses livres, on sort de l’univers inaccessible que vise l’acte de croire.

Prenez ! L’autre du temps

« Il prit du pain...et le leur donna en disant : ‘ Prenez, ceci est mon corps’.. »... « Prenant une coupe...il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : ‘Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va être répandu pour une multitude’... ». Ceux à qui ces paroles sont adressées ont sous les yeux à la fois un corps de chair en mouvement et une nourriture à recevoir et absorber. Quel rapport entre ce personnage au visage familier dont ils voient les gestes, et ce pain et ce vin qui leur sont tendus ? La nourriture offerte, ce qui est donné, et le donateur ne font qu’un. Jésus, du fait qu’il donne, est tout entier engagé dans le fait d’offrir qui transforme le pain inerte en objet à recevoir. Réciproquement, le pain à manger et la coupe à laquelle on va boire sont transformés du fait qu’ils sont reçus. En les acceptant, en effet, on les transforme encore. Ils ne sont plus seulement utiles pour refaire les forces ou apaiser faim et soif. Ils créent un lien et deviennent opérateurs d’alliance ; ils font naître un ensemble nouveau: « Ils en burent tous ». Dans « l’avenir proche », Jésus sera mis à mort sur la croix ; au soir de la Pâque il tend le pain et la coupe de vin. Ces deux moments, séparés dans « le temps du récit », sont pris dans ce qui est autre que le temps et pourtantle traverse.

A en croire les mots du texte, entre les temps s’insère un « je ne sais quoi » qui, tout en les joignant,sépare les jours et les époques : « Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu ». Quel est cet intervalle entre ce moment de convivialité où ils boivent ensemble et ce jour promis ?

A coup sûr, cet intervalle est celui où l’on peut prononcer le mot « Dieu » qui sert de complément au mot « Royaume » ; ce terme évoque une façon de vivre en société.La notion est très présente dans ces deux ensembles. Non seulement elle surgit au terme du récit de la Pâque mais elle apparaît dès les lignes rapportant la marche au sortir de Jéricho. Le Royaume est une forme de vie promise autour d’un héritier donné à David, le roi qui fit l’unité d’un peuple. Il est aussi amorcé, aux dires de beaucoup, autour de Jésus. Un cri en témoigne : celui de Bartimée. « Quand il apprit que c’était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier : ‘Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !’... ». Le cri de la foule tout entière en témoigne ; au terme de la marche amorcée à Jéricho, aux approches de Jérusalem, elle reconnaît en lui les prémices d’un avènement : « Béni soit le Royaume qui vient, de notre père David ! ».

L’ordres institutionnel et la foule

On l’a déjà noté, la foule qui est en scène, dans l’Evangile de Marc, n’est pas une foule organisée. Loin d’être un Royaume elle s’avère une populace prête à suivre n’importe quelle autorité. On la voit changer d’opinion autour du mendiant, dès le début. Elle impose silence à l’aveugle mais il suffit d’un mot de Jésus pour qu’elle change d’avis (« Aie confiance ! Lève-toi, il t’appelle »). Toute rassemblée qu’elle soit aux approches de Jérusalem, elle est aux bords de la dispersion, semblable, pour reprendre l’image de Jésus au terme du repas de la Pâque, à un troupeau de moutons dont le berger va être frappé.

Le Royaume à attendre s’oppose aussi à une société structurée où la place de chacun est définie. Les catégories sociales, nous l’avons dit, apparaissent, dans le récit, dès la guérison de l’aveugle. On les retrouve dans la maison de Simon le lépreux. En ce lieu, on apprend la distinction entre les nantis et « pauvres » à qui aurait pu être donné l’argent correspondant au prix du parfum : manifestement une organisation de type humanitaire est en place. Cette société a ses cadres ; les grands-prêtres font autorité et prennent des décisions. On en prend conscience en lisant leur rencontre avec Judas. Elle a ses temps symboliques permettant à ses membres de se reconnaître comme un ensemble bien distinct : la fête des Azymes avec ses exigences et ses rites en est une belle manifestation. Par-dessus tout, l’argent circule et règle les échanges ; on sait le prix des choses (300 deniers) et tout s’achète, même les services d’un agent double lorsque l’exige le bien public.

Par-delà l’ordre et l’informel

Il faut dépasser l’opposition entre l’informel de la foule et l’ordre social permis par le fonctionnement des institutions pour accéder au Royaume de Dieu. Celui-ci se laisse deviner lorsque, loin de s’enliser hors de tout guide, on tente de suivre celui en qui on reconnaît l’héritier de David. « Viens, suis-moi ! » : combien de fois n’avons-nous pas repéré cette invitation ? Elle est au cœur du récit en ce point mystérieux où l’on passe d’un champ textuel à un autre : « Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit : ‘Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive’... ».

Le voilà venu ce moment crucial où, plutôt que de suivre, tous vont être dispersés. Ce moment est pourtant celui où le Royaume s’amorce et vient. L’ordre social, en effet, est dépassé. Ceci apparaît dans le fonctionnement de l’argent. La place de chacun, dans la société organisée, sa relation à autrui, est commandée par la loi des échanges monétaires ; elle permet de régler la relation des uns avec les autres. On sait et on pèse, on apprécie ce que l’on perd et ce que l’on acquiert les uns des autres, ce que l’on doit et ce à quoi on a droit.

La règle des échanges, dans la manière de vivre, à la suite de Jésus, est absolument bouleversée. Il l’avait dit aux foules invitées à le suivre : perdre c’est gagner et gagner c’est perdre. Au cours de ce repas qui annonce ce Royaume où ils se retrouveront, les objets qui passent de main en main n’ont plus de prix. Il n’est plus question de « gagner sa vie » mais de la recevoir et de la donner « Prenez et mangez ! ». On ne sait plus ce qu’on perd ni ce qu’on gagne. Il s’agit seulement de se donner soi-même et de recevoir autrui en se communiquant pain, vin et tout ce qui tisse la vie.

5. L’intervalle des jours et des temps

Cette transformation des objets vendus qui deviennent dons et don de soi à l’autre permet de comprendre en quoi le Royaume de Dieu s’insère dans les intervalles des jours et des temps. Entre les uns et les autres, à moins qu’ils ne demeurent repliés sur soi, la vie cesserait si chacun n’attendait d’autrui réponse à ses appels. Il ne peut qu’à peine être imaginé ce monde du poète où « Le laboureur m’a dit en songe : fais ton pain / Je ne te nourris plus... ».Une société, quelle qu’elle soit, se constitue dans les liens qui unissent les membres les uns aux autres. Elle s’entretient des demandes et des réponses que l’on est en droit et en devoir de s’adresser. Répondre à une demande revient à combler une attente. Formuler une demande manifeste un besoin. Que cessent demandes et attentes et le cours du temps s’arrête : la mort surgit. Autrement dit l’écart entre les uns et les autres est aussi écart entre les temps. « A chaque jour suffit sa peine » mais chaque jour aura son lendemain. Lorsque le pain ou le vin sont tendus sans attendre qu’on en paie le prix, lorsque l’objet attendu se transforme en cadeau, lorsque le lien à autrui est inséparable des réalités concrètes qu’exige la vie humaine, l’informel et l’institutionnels sont dépassés : advient ce que Jésus appelle « Royaume de Dieu ». Il advient au minimum dans l’intervalle qui sépare l’attente et sa satisfaction. Il se renouvelle dans le cours des jours qui composent nos vies. Arrivant à Jérusalem, la foule acclame : « Béni soit le royaume qui vient, de notre père David ». Peu après Jésus offrant, à ses amis, pain et vin manifeste cette venue. Jésus désigne cet écart entre les personnes et les temps. Rien n’est fini une fois que tout est donné. L’écart qui les met en vis-à-vis et les oblige à tendre les mains pour recevoir est inséparable d’un jour qui va suivre où lui-même aura à prendre une coupe qu’on lui tendra : « Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de Dieu ».

N’y a-t-il pas quelque folie à imaginer cette société qui bouscule toutes les sagesses des experts, en particulier des experts en matière économique ? Et s’il s’avérait possible de construire une société où serait dépassée l’opposition entre gain et perte, entre vente et achat, une société où les rencontres humaines seraient prises dans une gratuité inconditionnelle, pourquoi prononcer le mot Dieu ?Donner des raisons pour justifier l’emploi de ce mot est, en effet, impossible. Il faudrait s’insérer dans un système où interviennent les lois d’une logique encore plus rigoureuses que celles du marché. La cohérence dans laquelle nous fait pénétrer la lecture se situe précisément là où toute logique est dépassée. Ce que l’on dit, en ce lieu, tout comme ce que l’on donne ne peut être que gratuit. Dire « Dieu » ne peut s’accompagner d’une réponse à un pourquoi. Ce ne peut-être qu’un assentiment à ceux qui me donnent à entendre ce mot, à le refuser ou le recevoir tout comme ceux qui, faisant cercle autour de Jésus, reçoivent le pain et le vin de la coupe.

Ceci dit, le mot est inséparable du mouvement dont nous avons parlé : la foi désigne la force orientant vers ce lieu hors-lieu, utopique, où toutes les oppositions sont dépassées. Mais notre façon d’entendre le texte de l’Evangile, en particulier ces deux épisodes que nous corrélons, nous conduisent à associer le mot « Dieu » non seulement à la foi mais à deux autres mouvements.

D’abord – et c’est une évidence- il convient de reconnaître qu’il est aberrant de séparer ce mot du lien qui unit ceux qui donnent et reçoivent, se donnent et se reçoivent. Pas de foi en Dieu sans amour ou, pour parler de façon plus traditionnelle, sans charité. Ce mot est plus fin qu’il ne semble ; on oublie parfois qu’il est formé sur le mot grec « kharis » qui connote la gratuité.

Ensuite il faut ajouter, précisément parce que le Royaume s’insère entre les temps, qu’on ne peut prononcer le mot « Dieu » sans être tourné vers un avenir qu’on ne cessera d’attendre. On ne peut vivre sans que s’expriment des besoins qui nous tournent les uns vers les autres. Ces besoins sont pris dans un mouvement libérateur qui empêche qu’on soit satisfait jamais et qu’on appelle désir. Quand on apporte ou quand on reçoit une réponse à une attente, si plus rien ne reste à désirer, si plus rien ne manque, on sombre dans l’idolâtrie. Qu’un objet fini arrête le mouvement de la vie et de l’attente, il n’est plus de langage possible ; toute la tradition biblique part en guerre contre ces morceaux de bois ou de métal devant lesquels on s’incline en parlant de Dieu : « Ils ont une bouche et ne parlent pas ». Sortir du langage qui permet de demander et d’attendre est incompatible avec le fait de prononcer « Dieu ». Entrer dans la foi qui me permet de prononcer son nom m’oblige à reculer sans cesse les limites de mes besoins. Entrer dans la foi me fait pénétrer en ce lieu utopique où je serai toujours face à une réalité toujours plus grande que ce que mon cœur peut désirer : une réalité infinie.

Le mot « espérance » désigne ce mouvement qui tourne vers l’avenir. La réalité qu’il désigne est évoquée sur le Mont des Oliviers où vont Jésus et ses amis, après le chant des psaumes. On l’a souligné : le mot « après » rebondit et les lendemains sont annoncés. Le Royaume est encore à attendre comme le temps des vendanges est encore à prévoir après qu’on a vidé la coupe. La déception se dessine. La traversée de la dispersion et de la trahison ne doit pas casser l’attente de ceux qui croient au Royaume. Par-delà toute séparation, l’avenir s’ouvre encore : « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée ! ».

Que d’images sont à effacer de la conscience croyante lorsqu’on écoute l’Evangile ! Dieu maître des temps et de l’histoire ! Dieu le principe de tout ! « Dieu » : le mot ne prend saveur que dans cet effacement annoncé par Jésus qui précède sans cesse un autre temps : « Après ma résurrection je vous précéderai en Galilée ». Après la fin, un commencement !Suite : Versant "Croire" / Habiter la parole

Retour à la table générale des chapitres sur Saint Marc